< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 >

|

八木佑介 「洛西ニュータウン」

2022.06.02 (thu)

- 2022.06.12 (sun)

OPEN 12:00~18:00 ※最終日午後4時閉廊 現在、この展覧会は終了しています。 |

|

|

1975年、洛西ニュータウンの入居が始まった。1950年代後半から京都市内でも人口増や工業化による乱開発が問題となっていた。そこでタケノコの農業地域として未開発のままだった京都市南西部において、民間に先んじて公的なニュータウン計画が行われた。市街地から遠い山沿いに立地した洛西ニュータウンであったが入居開始から5年で全戸数の60%が入居、最盛期には3万5000人だったものの、現在は若年層の流出に伴い22899人に減少する。当初は京都市営地下鉄東西線が延伸される計画であったが、財政難を理由に頓挫しており、1980年にこの地に移設された京都市立芸術大学は京都駅東部、崇仁地区の再開発事業により2023年、移転する。

現在、京都市において洛西ニュータウンが話題として触れられることはかなり少ない。かつての拡大指向からコンパクトシティと言われるよう都市像は転換していく。突如、山麓部の田園地帯に公共事業として誕生したこの街は激動の変遷を持つ。だが街を歩くと、それとは裏腹に、ごくごく一般的で普遍的な暮らしの風景が広がっている。そのようなこの街を私は記憶し、絵にしたい。

| |

|

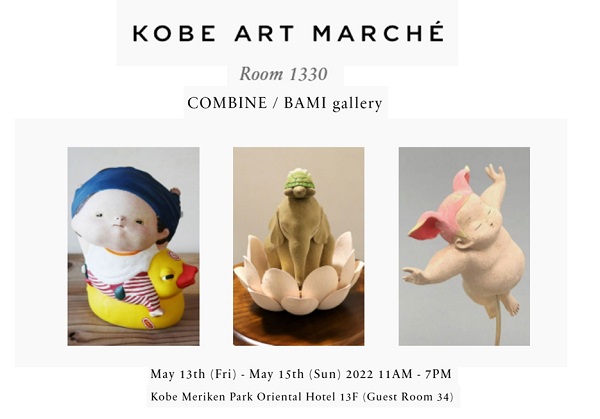

KOBE ART MARCHÉ 2022

2022.05.13 (fri)

- 2022.05.15 (sun)

Room 1330 COMBINE / BAMI gallery 公庄直樹・岡部賢亮・太田夏紀 2022年5月13日(金)〜15日(日) 11:00~19:00 会場 神戸メリケンパークオリエンタルホテル13F 〒650-0042 神戸市中央区波止場町 5-6 現在、この展覧会は終了しています。 |

|

|

第13回目の開催となる「神戸アートマルシェ2022」は、例年の秋季開催から時期を移し、2022年5月13日(金)~15日(日)の会期で神戸メリケンパークオリエンタルホテルにて開催いたします。来場者やコレクターに多様な文化体験をもたらし、さらに今回からの取り組みとし、オンラインにおいても新たなマーケットを構築するプラットフォームの成立を目指します。尚、新型コロナウイルス感染拡大防止も徹底し開催いたします。 | |

|

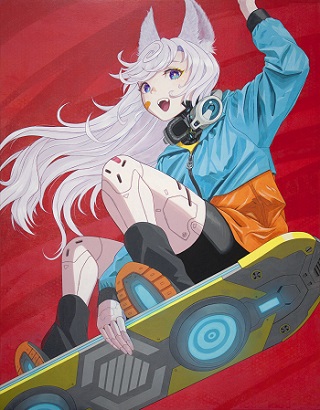

阿部瑞樹 「アイデンティティ」

2022.04.02 (sat)

- 2022.04.10 (sun)

OPEN 12:00~18:00 ※最終日午後4時閉廊 現在、この展覧会は終了しています。 |

|

|

いつか来るかもしれない未来。

脳以外の肉体を捨てて自由な姿で生きることが可能になった時、

人はどう人たりうるのだろう。 | |

|

おおたなつき 個展「おもちゃ」

2022.03.23 (wed)

- 2022.03.31 (thu)

OPEN 12:00~18:00 ※最終日午後4時閉廊 現在、この展覧会は終了しています。 |

|

|

こどもやいきものをモチーフに

焼き物で立体作品を作っています。

今回の個展では、

キャラクターとして扱われているいきもの達を元に、

1人遊びするこどもをテーマに作品を制作しました。

様々な物をおもちゃにして遊ぶ、こども達の姿を

是非ご覧ください。

| |

|

アートフェア東京2022

2022.03.10 (thu)

- 2022.03.13 (sun)

現在、この展覧会は終了しています。 |

|

|

COMBINE/BAMI galleryはアートフェア東京 2022 に出展いたします!

ロビーギャラリー/ギャラリーズ 【ブースNO:L015】

出品作家:釜匠 小橋順明、宮本大地、岡部賢亮

※Worksページ公開中!順次新作をアップロードいたします!

↓↓↓クリック

https://artfairtokyo.com/2022/galleries/607

------------------

開催日時 2022年3月10日(木)−13日(日)

★2022年3月10日(木)

プレスビューイング(11:00~)

プライベートビューイング(12:00~)

ヴェルニサージュ(16:00~19:00)

★22022年3月11日(金)

パブリックビューイング 11:00~19:00

★22022年3月12日(土)

パブリックビューイング 11:00~19:00

★2022年3月13日(日)

パブリックビューイング 11:00~16:00

会場:東京国際フォーラム

ホールE/ロビーギャラリー

東京都千代田区丸の内3-5-1

https://artfairtokyo.com/ | |