田村さんの個展行います!

April 18,2011

田村博文 solo exhibition

STONE+SABI 原風景からの切り貼り

2011.04.27 (wed) - 2011.05.31 (tue)

gallery close 4/29・30・5/1・3・4・5・8・14・15・22・29

open 11:00~18:00

【個展ステートメント】

広い河原。

辺り一面を占める石・石・石。

時を忘れて無心で遊ぶ。

積み上げたり、崩したり、並べたり並び変えたり。

すべりそうな石があれば助けてやる。

お気に入りの小石は大切にポケットへ。

先人は樹・石・金属と時をかけて、その利用すべき術を手に入れた。

私はまだ樹で石を削り出し続けている。

樹は削り出すことでその樹が所有した時間を 剥き出しにされる。

有機物としての樹、それと対峙する側にある 石や金属

私はまだ樹で石を削り出し続けている。

樹で石をつくり、その石にメタリックな表皮を装着する。

時と共にSABIがで出る。

原風景に存在するか否か不確かな時間。

樹が所有した時間。

そして今、樹から磨き出した石に施したメタリックなフィルターと

それから発生するSABIと時間を共有する。

私はまだ樹で石を削り出し続けている。

-------------------------------

私は何度も何度も作家と話をする。

否、そう自分に言い聞かせている・・

それは彼らが創作した作品を見る時間

など及びもつかない位である。

作品から受けた直感が惹きつける

彼らの考え方に対する興味、、

その面白さ・・・

可能性・・・・・

今はまだ作品に現れていないが、、、

その兆しを感じ取りたい、自分の直感

を何度も何度も検証するように彼らと

様々な話をする・・・・

そして開花するために自分は

何ができるのか?

ほとんど何もできていないのであるが

それでも同じ事を繰り返す。

私の職業柄

これは不必要な度合いと大いに遠回り

となる事は理解しているつもりである。。

既に価値形成がなされたものを

右から左に動かす日本の特殊事情

に立脚する完全セカンダリーの市場に

身を置いた方が経済的な展望は

遥かに広がる。

分かりやすくて流通上の価格・価値感が

仮想上担保されている客観的な”商材”、、、

しかし私が扱うのは

感じやすさを追求し、流通上の価格・価値感

が全く担保されていない”作品”である。

この選択は、理解されないことや誤解、誹

り嘲り、場合によっては愚にもつかないと

批判され痛罵される事もしばしばである。

それと同時に、、

何のアカデミックな背景も、その実績も

ないものの意見などは老若問わずものの見事

に無視され小馬鹿にされることも、、、、

理解できている・・

しかし、、、、、

私が選択したのは

そういった障壁に真っ向からぶつかる

広範な面積の中の【先端】である。

先端を志す者が他人に阿るような理解を

求めてはいけない。そして、おそらく理解

されないであろうという気概を人一倍

強靭に必要としなくてはいけない。

田村さんの

STONE+SABI 原風景からの切り貼り

の展覧は、その私の考えの一端でもある。。

木で石を削り出すという行為から

見える、自然界の時間軸の交差。

自然界の生命体としての木、石。

消滅に至る時間がが異なる二つの

生命体をまったく相違する時間軸に

生きる人間が創作という行為で

生み出す。

ここに時間の位相関係が生まれる。

そこから感じる人間個人の生き物

としての瑣末としか言いようのない

か細い生命感。

時計の針とは人間の時間を削り取る

道具でしかない。また指し示す時間

とはあくまで人間が作った時空でしか

ない。

自然界の時間軸はそれらとは大いに

相違する時空を有する。

木から削り出した石には、そういう

時間軸の交差を濃縮した意味を私は

感じた。。。

今回はそこに”錆”という要素を

加えた・・・

錆びるとは

高炉で鉄鉱石にエネルギーを与えると、

炭素は鉄鉱石を鉄に還元する。こうし

て「鉄」が産み出される。放置してお

くと、やがて鉄は酸化してエネルギー

を失って、酸化鉄に復って行く。つま

り、錆は、還元された鉄が酸化して安

定な状態へとかえろうとする過程に生

じる結果である。

鉄の要素・鉄鉱石で言えば

木や石と変わらない自然物である。

高炉と言う人工の変換機器を通すことに

より鉄と言う物質に変化するが、素から

考えれば鉄も自然物だ。

鉄が時間を経ると

酸化し錆が発生する。

この現象は

自然に戻ろうとする鉄の自助作用と

考えれられなくもない。

鉄が錆びるとは朽ちる腐食する

という一般のイメージで言えば

劣化を意味するが、、、、

自然に戻ろうとするパワーと読み

説けば、それは又違った意味を

持つ。

人間も同様なのでは?と考えてしまう。

自然界の中で

人間と言う瑣末な生き物が時間をかけて

得ようとするものは一体なんなのだろうか?

劣化なのだろうか?

また、過去から営々と継続してきた

人間総体の追い求めるものとは一体なにか?

この永続を宿命づけられている生き物に

現れている”錆”とは何を意味している

のであろうか?

何のパワーなのか?

田村さんの木と石と錆そして人間と言う

時間の交差から考えさせられる。

Twitterブログパーツ

ゴンベッサの視線

April 15,2011

Gombessa proposal ep1

I am japanese.

2011.04.13 (wed) - 2011.04.26 (tue)

gallery close 4/16・17・24

open 11:00~18:00

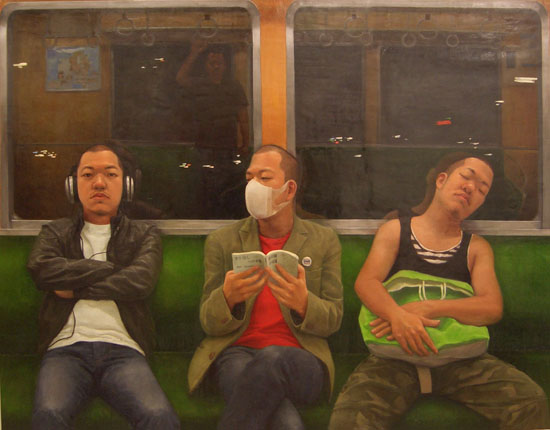

一昨日よりスタートいたしました。

私は、この展覧のステートメントとして、、

日本の若いアーティスト達の視線=コンセプト

をゴンベッサと位置付け、その能力の可能性を

広く問いたいと書き記しました。

芸術家の成り立ちとは一体如何なる要件に

よるものなのか?なぜ社会の生産性・合理

から外れた行動を取る人間がこの社会で生き

ていけるのか?又どういった芸術家が社会

からその使命を与えられ必要とされるのか?

今、そういう根本的な疑問があって然るべき

だと私は考えます。

芸術がなくても社会は動き、生活に支障は

来さない。

しかし芸術がないという前提で社会を見渡

したとき、その風景はいかなるものとなるの

だろうか?

ちょっとどころか大いに寂しい気がするのと

同時にその寂しさというのはどういう感情な

のだろうか?と深く考えてしまう。

2011年がスタートし先のブログにも書きま

したが2000、10年代のスタートです。

予期しませんでしたが、、、、、

過酷な時代の始まりとなりました。

この過酷な状況の社会において芸術を担

う【視線】とは?【真の芸術の力】もっと言え

ば、この国でそれらを考えた場合にどういう

モノなのか?その探求の表れがこの

Gombessa proposal

の真の意味であり、、、、

軽佻浮薄なものに対しての私の”反抗心”の

現れです!!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ここでその考え方・視線の一端を紹介させて

いただきます。

制作に対してのステートメントであったり

絵画についての思いであったり、その内容は

様々ではありますが、言葉の端々から溢れる

彼らの鋭い視線を感じていただければ幸いで

す。

展覧ではこれらの考え方・視線をボードとして

掲示し様々なご意見を承っております。

26日(火)まで開催ですので是非皆様お立ち

寄りくださいませ。心よりお待ち申し上げて

おります。

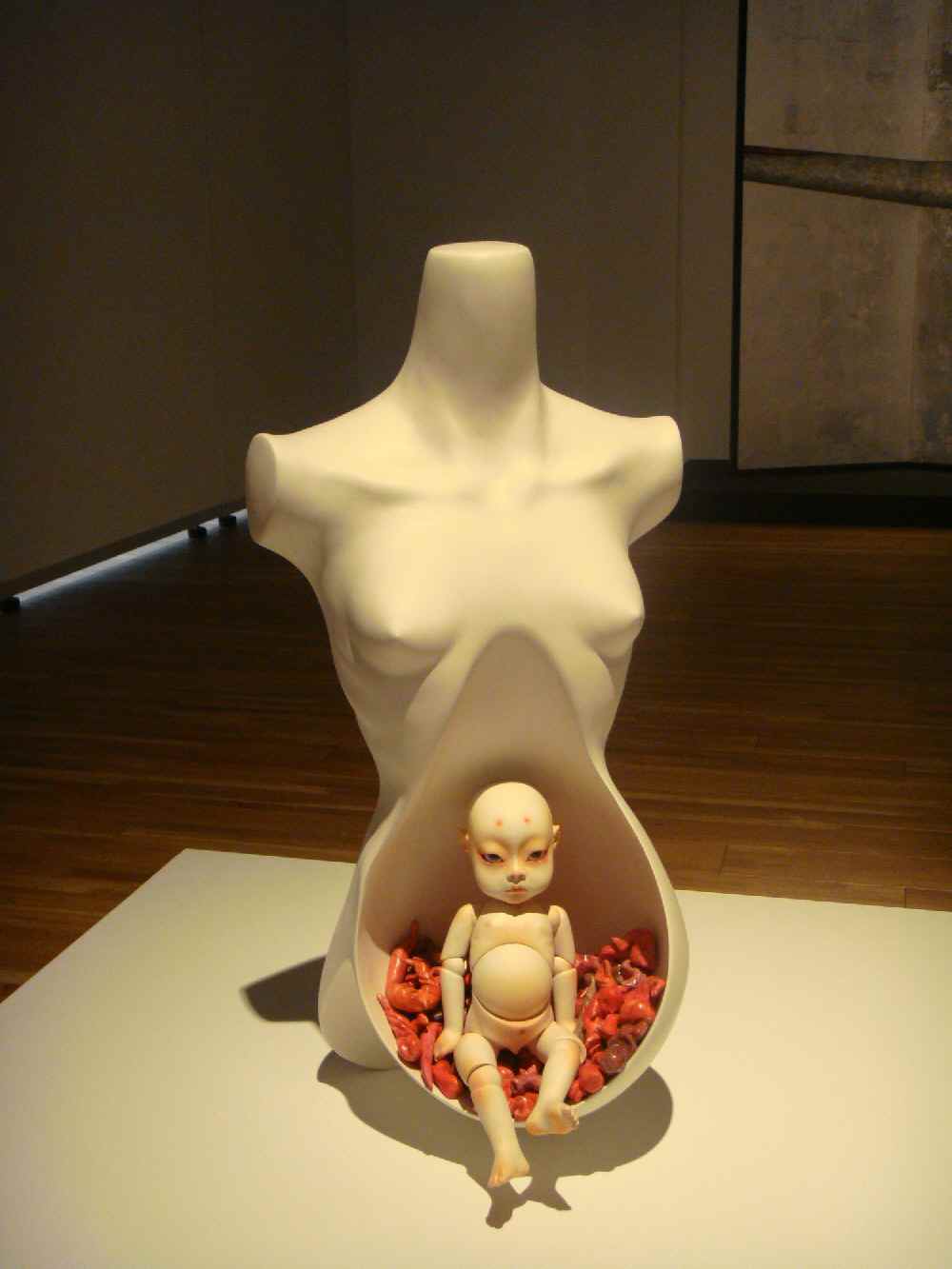

【佐野 暁】

16世紀以降ヨーロッパでは当時流行したシノワズリ

(東洋趣味)を反映し、日本をはじめ中国、インドな

どの東洋各国から大量の漆器を輸入してきた歴史があ

ります。

その中でイギリスでは漆は一時期ながら英語で「japan」

と呼ばれました。今日「japan」と言ってもまず漆の意味

では通じないのが実際ですが、日本人の中で「漆は海外

でjapanと呼ばれている」と信じている人は少なくありま

せん。

私が試みるのはかつて「japan」と呼ばれた、日本を代表

する伝統文化である漆と、現代の「JAPAN」の象徴ともい

える「カワイイ」、そしてその代表格である「キャラクタ

ー」とを融合させる試みであり、現代的な漆作品の創出で

す。

「カワイイ」は「pretty」や「cute」といった言葉では

表しきれない幅広い領域を持った言葉であり、アニメや

ファッションなどを通じて現代日本文化を表す一つの美

意識として「SUSHI」や「TSUNAMI」と同じように「KAWAII」

という世界語となりつつあります。

また「カワイイ」の代表格として「ハローキティ」や

「ピカチュウ」といったキャラクターたちも世界中へ広

まっています。

アメリカも様々なキャラクターを擁する国ですがが、

サッカーや野球といったスポーツチームにも必ずと言って

いいほどマスコットキャラクターが存在し、挙句の果てに

は自衛隊や警視庁のような国家組織においてまでキャラク

ターが活躍している国は世界中を探しても日本くらいなも

のでしょう。

このようなキャラクターたちの活躍の背景には日本人の

自然観が大きく影響していると私は考えています。

日本人にとって自然は豊かな恵みを与えてくれる存在で

あり、同時に地震や台風などのすさまじい被害をもたら

す恐ろしい存在です。

そのような自然環境の下で生活する私たち日本人はその

自然の中に人間を超越する「何か」を見出してきました。

それは人間をはるかに超えた大きな力であり、目には見え

ない不思議な存在です。

日本人は恵みと破壊をもたらす自然そのものを信仰の

対象として、山そのものや大きな樹、岩などには大き

な霊力を感じ、そこに神が降臨し宿る「依代」だと考

えました。

アニミズムというような言葉で例えられるように昔の

日本人は様々な物に神性や霊性を感じ取ってきました。

現代のキャラクターたちの隆盛には、日本人の持つこ

のような精神的土壌が大きく影響しているのではない

かと私は考えています。

本来魂の無いはずのキャラクターを生きている存在

のように捉え、生活を共にしている様は、まさにか

つての日本人が山や樹に向けた眼差しに通じるもの

があります。

今日私たちの生活の中に溢れかえるキャラクターたちは、

日本人の自然観から生れた神や精霊といった存在が姿を

変えて現代に伝わるかたちであり、現代における八百万

の神々と言えるでしょう。

私はこのキャラクターを漆が宿る「依代」として捉え、

日本人の自然観に基づいた、現代的な漆作品に取り組

んでいます。

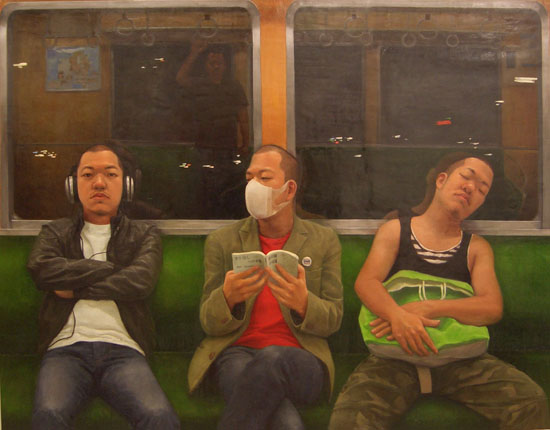

【釜 匠】

僕にとって単純で明解かつ最も重要なのは、

いかに自分の作品が、見た人の足を止め

その人が予期しなかった世界へと引き込み、

その時間さえも止めてしまえるかにある。

笑い そして ちょっぴり怖くなる

誰でも楽しめるユーモアというのは、

生きていく上でとても重要です。

ユーモアに、いちいち理屈や説明をつけて

なんかいられない。

そんなことをしてしまったらそれこそ笑え

なくなってしまう。

絵を見て、タイトルを見て、それだけでわ

かる人はわかる。

自由に楽しんで 笑ってくれればそれでいい。

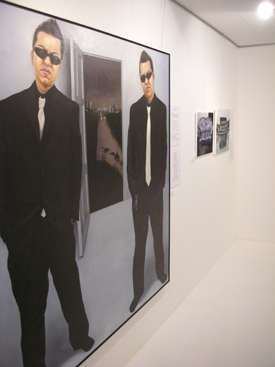

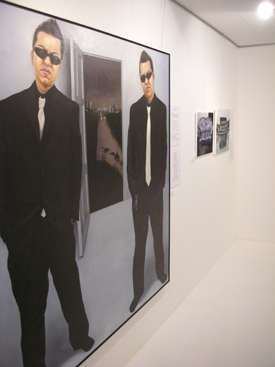

【松本 央】

私は、大学入学時から、現在までずっと

自分をモチーフに絵画を制作してきた。

いわゆる自画像だが、個人的感情や内面

を曝け出すための手段として、自画像を

制作しているのではない。また、単なる

自己顕示や自己愛によって制作している

わけでもない。

自分自身の表面に表れる様々な痕跡を見つめ、

それらの痕跡を画面に記録していく作業を通

して、私個人の描かれた絵画というレベルを

超え、人間のありのままの姿や本質、生命体

の持っている根源的な力に触れることができ

るような作品を作ることを試みている。

「何故、自分にこだわるのか。」

それを簡単に説明することは難しい。

ただ、複数の人物やモチーフを短時間見るより

は、一つに絞り、長い時間かけて詳細に見るほ

うが得るものが多いと考えている。

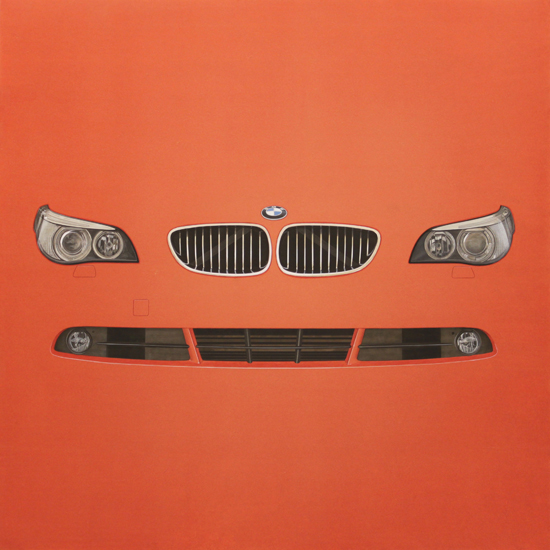

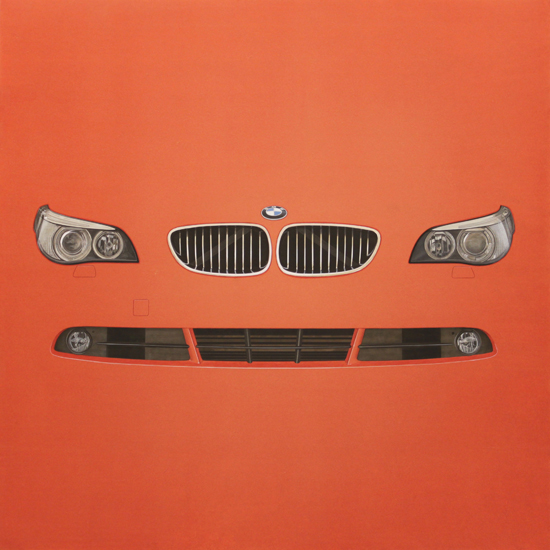

【阿部 瑞樹】

現代社会に於いて工業製品の存在はなくては

ならないものとなっている。

産業革命以降、人類は目覚しい発展をとげてきた。

時代の流れの中で、工業製品は当時の最新技術や

思想などに左右されながらデザインされ、洗練さ

れてくると同時に、人々は物理的価値だけではな

く、情報価値も求めるようになってきた。

それにより工業製品と我々人間との付き合い方に

徐々に変化が生じているのである。

数ある工業製品の中の代表的な物に自動車がある。

これまで自動車を主なモチーフとして作品を制作

してきたが、自動車というものは数ある工業製品

の中でも特に物理的価値と情報価値のバランスが

とれているものであると考えられる。

科学やデザインの発達と共に、自動車が一般の市

民にも手に入れることができるようになるにつれて、

自分の愛車を日々の生活の中で相棒やペットや家族

等のように親密に接する人々が現れてきた。

また、自動車の各部はよく人体に例えられ、ライト

は目、エンジンは心臓、タイヤは足など、無機物で

あるはずの自動車を有機物に見立てて言い表す。

これは我々人間がそれぞれに、単なる工業製品という

無機物の中にどこか自然物のような有機的な部分、

もしくは精神的な何かを感じていると言えるのでは

ないだろうか。

これが現在の私の作品創りの一つの大きなテーマで

ある。

【日隈 愛香】

私は人の形を通して自分の自覚していない内面を探

しています。

そして生きていること、生かされていることについて

考えています。

造るその時々で異なる表情のどれか一つにでも

共感できるところがあったら

新たな自分を発見するきっかけになるかもしれません。

【八木 佑介】

午前二時、無人の街に光が溢れる。

夜が明るすぎると僕は思う。

ただただ人間の安全のため、安心

のために膨大な光が生まれ、人間

そうやって築かれた文明を賛美する。

誰もいないにもかかわらず、煌々と

街を照らし続ける光に僕らは麻痺し

ているのだ。

この作品群では、画面をまず真っ黒

に塗りつぶし本来の闇を作り、その

上から光の粒子を点描として描き重

ねる。

画面の中に描かれているのは、闇と

光だけであり、その光の群れによっ

て街が形取られる。

無人の都市を支配する光を実際に

粒子として描き起こす事によって、

人工の光の意味や必要性、さらには、

種の繁栄へと突き進む中で都市とい

うものを創りあげた人間に対し疑問

を投げかけている。

【高松 明日香】

『 絵画についておもうこと 』

絵を描くことが、当然のように自己

表現になったのは、いつからなので

しょうか。

過去に絵画はすべて宗教画でした。

それは日本でも西洋でも同じでした。

日本の中で絵画が主に画家の自己表

現の場として制作され始めたのは明

治時代あたりで、まだ一世紀ほどし

か経っていません。

ですが、今私たちは、絵画を描いた

画家の生い立ち、感情、物語、表現

したいこと、を抜きにしては絵画を

見ることができません。

絵画は画家の物語を抜きにしては、

鑑賞できなくなってきているのです。

今の時代はもしかしたら、絵画の終

末なのかもしれません。

絵画は、その絵画の中で物語を完結

させることは、できないのでしょうか。

鑑賞にまで画家がかかわらなければ、

絵画として成立しないのでしょうか。

私は絵画にする題材に、インターネット

や雑誌などの写真を使っています。

それは、絵画が、画家を抜きにして独立

するための、1つの方法だと考えている

からです。

自分は、紀元前から人間が描き続けてい

る絵の持っている底知れぬ力を、生きて

いる間に自分の目で確かめたい、その思

いで、日々絵画を制作しています。

【川又 仁奈】

生と死の狭間で破壊と再生を繰り返す生命体の

中での、人間の存在意義とは何かを探求し制作

している。

【鈴木 健吾】

人は食べ物を見る時、様々な感覚が働く。

もし食べ物でない物がおいしそうに見え

たら人はそれをどう見てどう感じるのだ

ろうか?

食べ物には私たちが経験知識として持っ

ている食べ物としてのアイコンのような

ものがある。

例えば茶色いものが銀紙で包まれていた

らチョコを連想する人が多いだろう。そ

してチョコみたいだと気付いた瞬間に

「甘そうだなぁ」と感じたり、舌に甘さ

を感じる人やチョコのパリっとした食感

が想像される人もいるかもしれない。

茶色+銀紙は甘さのアイコンとして様々

な感覚を刺激させる。私は今回そのよう

なアイコンを抽出し、身の回りの物をお

いしそうな形に変換するということを実

験的に行った。

この時、視覚から味覚が刺激されるよう

なまさにおいしいかたちを作ることがで

きるのではないか。

私たちの感覚は経験や知識、環境などと

密接に関係している。しかしそれによっ

て物事が自分の経験や先入観により一方

向から見がちである。

いつもと違う視点からみることでいつも

見ていたはずのものも新鮮な気持ちで見

ることができるのではないか。

私からの何かこれといったメッセージが

あるわけではないが、何か新しい発見を

したり、食べられるような食べられない

ような妙な感覚を楽しんでもらえたら幸

いである。

Twitterブログパーツ

Gombessa proposal ep1 I am japanese.がスタートいたします。

April 12,2011

明日13日(水)よりBAMI galleryでは

Gombessa proposal ep1

I am japanese.がスタートいたします。

2011.04.13 (wed) - 2011.04.26 (tue)

gallery close 4/16・17・24

open 11:00~18:00

この”ゴンベッサ”という奇異な名前

実は釜君から貰いました。

と、言ってもこの枠組みに対して彼が

ネーミングをしてくれた訳ではなく、たまたま

彼が次回作の話をしているとき、シーラカンス

をモチーフに云々という話の中で、突如、、、

『ゴンベッサ』という名前を持ち出したのでした。。

♪ゴンベッサ♪、、その音感♪を聞いた時

”ピン”と

弾かれたものがありました。

彼が説明してくれたゴンベッサの意味

--------------------------------------------

その存在を昔から知っていたコモロ諸島周辺

の人々からは肉が不味くて「使えない魚」と

の語義をもつ「ゴンベッサ」の名で呼ばれて

いた。その価値が明らかになり高値で取引さ

れるようになった現在、「ゴンベッサ」は一

転、「幸運を呼ぶ魚」との肯定的な語義に変

わっている。

-------------------------------------------

まさしく”これだぁ!”と感じました。

ゴンベッサという何処か”ドン臭い”響き

『ゴ』と『ベ』という常にあまり格好良くは

使われない濁音が続く音感。

『ゴ』と『べ』という

音の繋がりだけで日本人は権兵衛・ごんべぇさん

と連想するだろう・・・・でも、、、

これだと思いました。

COMBINEの時もそうだった。

どちらかというと農作業のトラクターを連想

しがちな音感を含んだ言葉・・・・

言葉、名前の色彩は変わる

行動と内容によって劇的に変わる。

いや正確に言えば多数の人の口に伝われば

伝わるほど不思議にも洗練されてくる。

最初にドン臭くあればあるほど・・

多分それほどに無視できない存在になる、

そういう過程がそういった変化を生むの

かも知れない。

私はこの『ゴンベッサ』、、、真摯で意気に

感じる若者たちにそんな変化があればと切に

願っている。

Twitterブログパーツ

Gombessa proposal について

April 6,2011

Gombessa

proposal

ep1

I am japanese.

4月13日(水)から26日(火)まで

Gombessa proposalと銘打った企画をスタートさせて

いただきます。

3月11日からこの一カ月間、日本は未曽有の危機に直面

する事態をむかえ、様々なメディア及びインターネット

を中心とする世論の中で様々な事が語られています。

私が今ここでそれらを敢えて付和雷同的に語ることは

いたしませんが、唯一私なりの考えを書き記すとする

ならば、多少客観的すぎて無責任な印象は拭えないか

いもしれませんが、単純に時代が大きく劇的に動いてい

るのだと感じています。

何の根拠もない考えですが、常々私は、時代の最小回転

は10年だと感じています。例えば何々年代という場合、

1970、1980、1990年代というように、この10年と言う

単位でその時代の様相と背景を受容しているような気が

するのです。

この10年という単位ごとの違いは、明らかに前の10年

から繋がるものではありますが、ある時点を境に劇的

に変化するという事があるからこそ、各10年ごとの色

彩が変化に富むのだと解釈することができます。

少しこじつけ的で偶然かもしれませんが、大東亜戦争

が勃発した年は我が国の暦では昭和16年です。西暦に

直すと1941年、まさしく1940年代の始まりであり終戦

は1945年という1940年代の中盤に位置します。

では1940年代から1950年代への変遷で考えると、実は

1950年が朝鮮戦争の始まりであり、この動乱による軍

需景気によって日本が戦後からの脱却を図り高度経済

成長への足がかりを掴んだ年という見方が出来ます。

1940年代と1950年代

この10年サイクルの違いはこの国の風景”かたち”

としても大きな違いが窺えます。

この10年サイクルとは本質的に何を内包しているのか?

と考えた場合、大小多様な事象はあるにしても、私は

パラドックスなのではないか?と感じています。

パラドックスとは正しそうに見える前提と、妥当に見

える推論から、受け入れがたい結論が得られる事を指

す言葉であります。

つまり何が言いたいかと言えば、それまでの10年の中

に存在する常識的な解釈から脱却して新たな価値形成

を果たすという事だと考えます。逆説的な比喩という

ものとは違いまったく新しい核心が芽生えるという事

かもしれません。

その時、前の10年を基準に物事を判断すると先に広が

る10年は受け入れがたい風景と映る可能性は大いにあ

ると思います。この感情が即ちパラドックスであり、

その繰り返しが時代の最小回転の単位である10年と言

う分水嶺なのかも知れません。

そう考えた場合、この2011年とはまさしく2010年代の

スタートであり2000年から2010年は2000年代というこ

とになります。

今は単純に考えても大きな時代の端境期であり、この

2011年から始まる10年とは21世紀に突入してからの10

年とは明らかに違う筈だと言うのが私なりの解釈です。

当然この2011年から始まる2010年代に主体的なパラド

ックスの必要性と言うのを希求する所なのですが不幸

にもこの国は自助努力の精神が瑕疵したのか、運命の

定めなのか外的要因にて変わらざる負えない事態に晒

されてしまいました。

遡ること数ヶ月前の尖閣諸島問題、北方領土問題等の

緊迫した安全保障問題の顕在化、そして世界経済の荒

波の中で苦渋を強いられたままの経済環境の著しい劣

化、戦後築きあげた世界第二位の経済大国からの凋落

等々、そして今回の震災・・・・・

後の時代から想像逞しく遡って2011年を覗いた場合、

この国にとってかなり劇的な変革期であったという

事になることは間違いないのではないでしょうか?

と言う事は2000年から2010年という10年とは全く違う

パラドックスが確実に必要であるという事になり、も

っと平明に言うならば極論かもしれませんが2000年か

ら2010年の10年という期間からの”コピー”は全て否

定すべき年代に突入したという事なのだと思います。

又、この時代のメインストリームに位置する考えかた

を殲滅するための新たな核心を創造しなくてはならな

い時代に入ったという認識の下、強靭な精神と思想が

必要とされるとも思います。

その時、アートはという事と照らし合わせて考えた場合、

これは一目瞭然だと思います。

これから始まる10年は、ある意味の”王殺し”が必要

な時代だと推察するのと同時に、そこに新たなパラド

ックスとして世界への強調を含蓄させるものが必要に

なると判断するのです。

2000年から2010年までこの国を席捲したアートは何だ

ったでしょうか?それが即ち王です。その王の本質と

はなんだったでしょうか?

私なりのパラドックスとはこれらのポイントにあるの

では無いかと睨んでいます。

【正しそうに見える前提と、妥当に見える推論から、

受け入れがたい結論が得られる】

今まさに世界から見られている日本のアートとは何か?

それが”正しそうに見える前提”でしょう。

これから世界から見られるアートの姿とは?相も変わ

らず2000年からの10年で形作った姿の拡幅なのでしょ

うか?それはまさしく【妥当に見える推論から】とい

う事に当たりはしないだろうか?

この常識的な要件から核心を掴みだすとするならば

【日本】というものの深い考察からしか次のパラドッ

クスは生まれないのではないかと考えます。

相対として相手方から受け入れがたい結論という直裁な

感覚を考えた場合、そこに広がるのはオリエンタリズム

としての日本ではなく、同時代の人間としての考え方、

即ち日本人独特の考え方、在り様なのではないか?と考

えるのです。

自分自身から発せられるモノから価値観を定め

相手に阿ることのない強靭な独立精神が必要なの

ではないでしょうか?

私は世界から及び国中からですらも、どちらかと言うと

偏狭でありスタンダードから外れていると判断されてき

た日本人の特性的特質、もっと言えば馬鹿にされ無視さ

れてきた日本人が営々と築いた独特の人間感から発せら

れる感受性こそがこの先の世界に対しては大きな誇りあ

るパラドックスを生み出すのではないか?と期待してい

る一人なのです。。。

*****************************

*****************************

Gombessa

proposal

ゴンベッサ

計画とは

Gombessa(ゴンベッサ)とはシーラカンスである。

シーラカンスとは、古生代に出現し、白亜紀に絶滅

したと考えられていた全長約1.5メートルの魚のこと

で、原始的な形質を有するので、生きた化石といわ

れています

その存在を昔から知っていたコモロ諸島周辺の人々

からは、肉が不味くて「使えない魚」との語義をも

つ「ゴンベッサ」の名で呼ばれていた。その価値が

明らかになり高値で取引されるようになった現在、

「ゴンベッサ」は一転、「幸運を呼ぶ魚」との肯定

的な語義に変わっている。

COMBINEでは、このゴンベッサの語義変化

をアートの世界における劇的なパラダイムシフト

に擬え、今はまだその名も作品も世に知られず、

価値もなにもない日本の若いアーティスト達の

視線=コンセプトをゴンベッサと位置付け、その

能力の可能性を広く問いたいと考えております。

COMBINE:Gombessa proposalはグローバル

に広がる世界に対峙する現代日本社会にあって、

真の日本人DNAに依拠する若いアーティストの

優れた感受性及びそこから瑞々しく発露される表現、

それらを有する者を選抜し訴えていく事を旨とし

ております。

COMBINE:Gombessa proposalはアーティスト

・グループではなく、オペレーションシステムです。

よってアーティストを固定化することなく様々な表

現の切り口(アプリケーション・ソフト)によって

BAMIgalleryを最初の実験場所(スクリーン)とし

て提示していきたいと考えております。

COMBINE:Gombessa proposalのオペレー

ションシステムはオープンソースです。幅広い意見

を取り入れていきたいと考えております。

****************************

Gombessa

proposal

Artist

佐野 曉 AKIRA SANO

Comtenporary Japanese lacquer

1981年 滋賀県生まれ

2011年 京都市立芸術大学大学院 後期博士課程 漆工研究領域

修了 学位 博士(美術)取得

2004 「第22回朝日現代クラフト展 入選」 (同09’)

2006 「音の彫刻コンクール2006 入選」

2007 「THE ROSTOCK-KYOTOART RAINBOW PROJECT 大賞受賞」

2007〜2008 ドイツにて滞在制作

2009 「京展 入選」(同10’)

●コレクション

京都銀行(京都)

ロストック美術館(ドイツ)

HotelAMWESTSTRAND(ドイツ)

ホテル オークラ (マカオ)

釜 匠 TAKUMI KAMA

painting

1985年 大阪府大阪市に生まれる

2006年 第74回 独立展 入選

2007年 京都精華大学 芸術学部 造形学科 洋画専攻卒業

2007年 アクリル美術大賞展2007 優秀賞

第5回 武井武雄記念 日本童画大賞 入選

2008年 第12回 越後湯沢全国童画展 入選

第7回 全国公募 西脇市サムホール大賞展 入選

第25回 FUKUIサムホール美術展 奨励賞

アクリル美術大賞展2008 入選

2009年 solo exhibition 『枠の中』 <BAMI gallery>

solo exhibition 『枠の外』<高松天満屋美術画廊>

第26回 FUKUIサムホール美術展 佳作受賞

第13回上海アートフェアー 出品

2010年 第8回前田寛治大賞展出品

第14回上海アートフェアー出品

『コンテンポラリーアートの扉』<高松天満屋美術画廊>

solo Exhibition『のぞきみ展』<BAMI gallery>

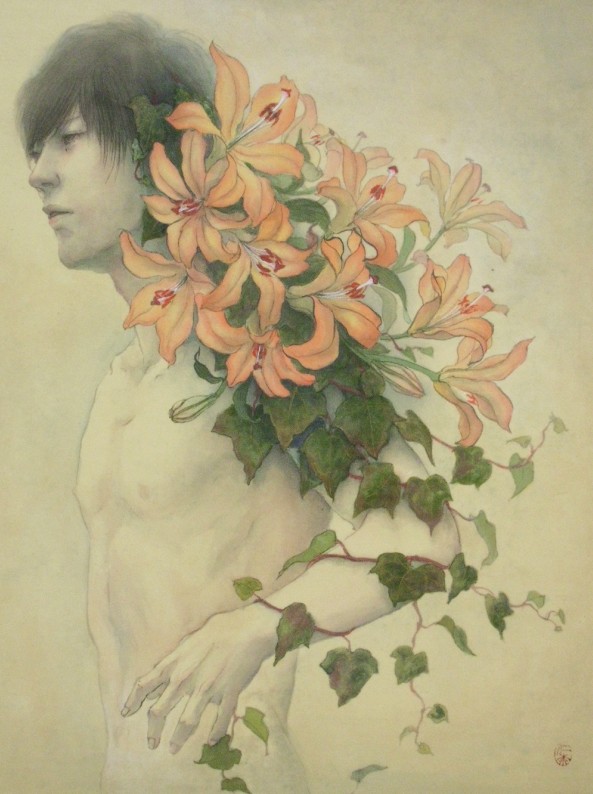

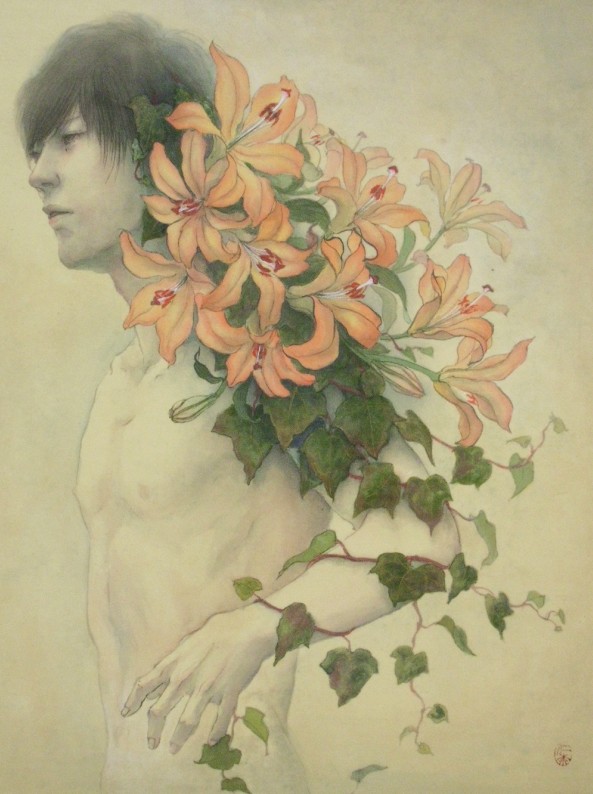

阿部 瑞樹 MIZUKI ABE

Japanese‐style painting

1987年 富山県に生まれる

2004年 富山県青少年美術展 入選

2007年 NICOLE MINI DESIGN CAR ART CONTEST 入賞

2008年 第19回臥龍桜日本画大賞展 入選

2009年 三菱商事アートゲートプログラム 入選

京都造形芸術大学美術工芸学科日本画コース 卒業

石正美術館天井画制作事業に参加

2010年 NICOLE BMW DESIGN CAR ART CONTEST 最優秀賞受賞

東京コンテンポラリーアートフェア2009

阿部瑞樹展 「くるまという視点」 (ギャラリー・ショア

ウッド/東京)

京都アートフェアー2010(みやこめっせ/京都)

+PLUS Tokyo Contemporary Art Fair

第14回 上海アートフェアー 出品

solo exhibition『from the car』 (BAMI gallery/京都)

2011年 京都造形芸術大学大学院芸術研究科

芸術表現専攻 卒業

松本 央 HISASHIA MATSUMOTO

painting

1983年 京都生まれ

2007年 京都精華大学芸術学部造形学科洋画専攻 卒業

「Who are you?」 画廊編、ぎゃらりーかのこ(大阪)

2008年 「第62回二紀展」初出品初入選

2009年 京都精華大学大学院芸術研究課博士前期過程

洋画専攻 修了

「松本央展 Protozoa」 アートスペース虹(京都)

2010年 solo exhibition vol.1『無常の空間ー108人の自画像』BAMI gallery

solo exhibition vol.2『現(うつつ)の果て』BAMI gallery

第14回上海アートフェアー出品

日隈 愛香 AIKA HINOKUMA

sculpture

1986年 熊本生まれ

2005年 京都造形芸術大学 美術・工芸学科 彫刻コース

入学

2008年 「場所」展 ギャラリーマロニエ(京都)

5人展「パンドラの箱」 上通り郵便局プラザU(熊本)

「Art com」 私のしごと館(京都)

2009年 「覗く」展 アートゾーン(京都)

「覗く」展 大手前アートセンター(兵庫)

「U.S.E」展 ギャラリーマロニエ(京都)

2010年 日米美術学生展 in NY2010(ニューヨーク)

瀬戸内国際芸術祭2010 作品協力(瀬戸内海 男木島)

第7回DOLL新人賞 入選者選抜展

アートボックスギャラリー(東京)

2011年 「U.S.E」展 ギャラリーマロニエ(京都)

京都造形芸術大学 大学院 卒業

高松 明日香 ASUKA TAKAMATSU

painting

1984年 香川県高松市生まれ

2007年 TURNER ACRYL AWARD 2007 美術手帖賞

2008年 TURNER ACRYL AWARD 2008 秋山孝賞

2009年 トーキョーワンダーウォール2009 入選

2009年 『トリミング』丸亀市猪熊弦一郎現代美術館

造形スタジオ(個展)

2009年 市立尾道大学 大学院美術研究科美術専攻 修了

2010年 『ミラーズ』トーキョーワンダーサイト

本郷(個展) 神戸アートマルシェ2010(神戸ポートピアホテル)

2011年 ワンダーシード2011 入選

八木 佑介 YUSUKE YAGI

Japanese‐style painting

1991年 京都府生まれ

2009年 京都造形大学美術工芸学科日本画コース入学

A-ction2009出品 Lot.30 (京都造形芸術大学ギャラリーAube)

2010年 グループ展「はじめまし展」参加

川又 仁奈 NINA KAWAMATA

Japanese‐style painting

1987年 茨城県生まれ

2008年 ミロのヴィーナスデッサンコンクール優秀賞

2010年 アールデビュタントURAWA2010(伊勢丹浦和店)

イレブンガールズ アートコレクション(ながの東急)

2011年 京都造形芸術大学 卒業

京都造形芸術大学大学院芸術表現専攻

アールデビュタントURAWA2010(ギャラリー上原)

鈴木 健吾 KENGO SUZUKI

product design

1987年 生まれ

2009年 東京デザイナーズウィーク参加

2011年 京都工芸繊維大学工芸科学部造形工学課程 卒業

京都工芸繊維大学工芸科学研究科デザイン科学専攻

-----------------------------------------

Twitterブログパーツ

Mega Death

March 18,2011

現代美術

現代アート

コンテンポラリーアート

まずもって現代とは?何時からの事を指すのであろか。

商売人に惑わされていけない。

現代とコンテンポラリーという語の間には

途方もないくらいの開きがあることを知らなければならない。

コンテンポラリーとは“同時代”という意味が正確であり

正確な時系列の配置から考察すると、現代という語と同義で

はない。

もっと切なくも追い込まれた瞬発力であり

十字架に磔にされた直後の苦悶だ・・・・

あくまで同時代。これが大事なのだ。

時間、

時間に見つめられる

時間

個人と集団の見た時間

時間が見た個人と集団

時間とは?

----------------------------------------

By:Mega Death 1999 tatsuomiyajima.com

私の、カウンター・ガジェット(LED)は人間

の生命の輝きを象徴している。

そのカウンター・ガジェットは9~1をカント

ダウンして、"0"は表示せず、暗闇になり、また、

9へ戻ってそれを繰り返す。数字が変化し輝いて

いる様は人間の「生」を象徴し、"0"の暗闇は

「死」を象徴している。

仏教哲学において、人間の生命は「生」と「死」

を繰り返すと説かれている。

つまり、「死」は終 わりではなく、「次の生」

を準備する睡眠のようなものであると言うので

ある。

しかも、その「生」 から「死」、「死」から

「次の生」へのリズム(Life Time)は個々人

の生命にもともと備わって いて、個別性があり、

一人として同じリズムはないとも言われている。

あらゆる人間は、このような「生と死」の荘厳

なドラマを何億年ものあいだ営み続けてきた。

地球 上のいたるところで、このような「生と死」

が生まれては消え、消えては生まれてきた。

それは満天に輝く星の煌きを見るように美しい。

一人一人の「生」が違うように、「死」もまた

ひとつと して同じではない。それゆえ、一人一人

の「生」も「死」も輝き、お互いの「生」と「死」

に響き 合いながら、まるで壮大な宇宙の交響曲を

奏でるかのようである。 私は、これが「通常の生死」

(Natural Life Time)の美しさであると考える。

しかし、その荘厳な「通常の生死」の営みは時とし

て破壊され分断させられた。

魔性に犯された人為による仕業である。

元カーター大統領の特別補佐官であるブレジンスキー

試算によれば、20世紀で戦争や革命、紛争などにより、

人為的に奪われた人命の数は一億六千七百万人に上ると

言う。この数は1997年時のイタリアとフランス、イギリ

スの人口を合計した数に匹敵する恐るべき数字である。

このように、ある意味で、今世紀は「人為的大量死」

(Artificial Mega Death)がもたらされた時代だった

といえよう。。。。。。

-------------------------------------------

20世紀、もっとも影響力のあったアート作品

というのが少し前にあった。。

1位 デュシャン「泉」1917

2位 ピカソ「アヴィニョンの娘たち」1907

3位 アンディー・ウォーホル「Marilyn Diptych」1962

4位 ピカソ「ゲルニカ」1937

5位 マティス「赤いアトリエ」1911

描いたものでもなければ、彫ったものでもない。

そこらに売られているもの

しかも“便器”が

1位だった。

それは、選んだものだった・・・

現代という広義の時間軸

の中のアートはある意味,,,,,

デュシャンが示したものがどうあがいても代表であり

蹂躙されたのだ。。

しかも悔しいが、彼はシニカルに

これをアートと定義していない・・・

アートにしたのは彼以外だ。。

しかし・・

デュシャンにはもっとも正確な“同時代”

の時間が存在する。。

今進行する同時代はデュシャンに対しての

ロジックの戦闘であり国境を越えた世界大戦だ!

植民地に知らないうちになっていないか?

えぇ?おい??

金を儲けているのか?儲けさせているのか?

。。。。。。。。。。

デュシャンの墓碑銘に刻まれた

---------------------------------------------------

“死ぬのはいつも他人ばかり”

---------------------------------------------------

ここに、大いなる同時代性と

コンテンポラリーアートの大いなるカギが潜んでいる?

いや、それは、人類誕生からずっと同じ場所に居続ける

課題であり,,,

一人目の人間誕生ではなく

二人目の人間が誕生し、同空間を共有し律動が始まった

瞬間から

生まれ、延々と続いてきたような気がする。

私は、、毎秒・・

アートをもっと理解したいと思っている。。

それは同時代の構成員であるがゆえの興味であり

責務でもある。

そして芸術家の責務は

超然とした客観性から冷徹に見つめる

同時代の風景を、誤解を恐れず、、、

我々に鏡となり提示する事ではないかと、、

考える。。。

Twitterブログパーツ

CALENDAR

| 1 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 | |