May 21,2011

少し報告が遅くなりましたが・・

先日の5月18日(水)より

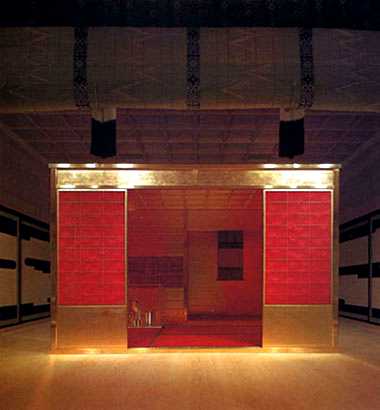

kappachicken solo exhibition

「silent color」

2011.05.18 (wed) - 2011.06.07 (tue)

at 高松天満屋5階アートギャラリー

〒760-8516

高松市常盤町1丁目3番地1

5階アートギャラリー

TEL087-812-7549(担当 青野)

営業時間 10:00〜19:30

にて開催いたしております。

3月にBAMI galleryにて展開いたしました

初挑戦の力作である立体はもちろんのこと、

その他近作を交えての展覧です。

是非ご高覧賜りますようご案内申し上げ

ます。

※Gombessa proposal ep1

【I am japanese.】に参加してくれた

京都造形大学2回生 八木佑介くんの

作品もウィンドーにて展示しております

ので是非ご覧下さい!!

------------------------------------

又、高松では

kappachicken solo exhibition

「silent color」

2011.05.18 (wed) - 2011.06.07 (tue)

at 高松天満屋5階アートギャラリー

のち引き続き、4月にBAMI galleryにて

開催いたしました、、、、

Gombessa proposal ep1

【I am japanese.】

に参加してくれた

高松明日香さんのsolo exhibition

開催いたします。

高松明日香 solo exhibition 【フロンティア】

2011.06.08 (wed) - 2011.06.28 (tue)

at 高松天満屋5階アートギャラリー

地元での展覧となり彼女もひじょうに張りきって

おります。描きおろし中心に約20点の展示予定で

す。

また近づきましたら諸々紹介させていただく

予定ですが、先ずは今回開催告知を記載させて

いただきます。

◆高松明日香

高松明日香profile

1984年 高松市生まれ

2007年 市立尾道大学芸術文化学部美術学科デザインコース卒業

2009年 市立尾道大学 大学院美術研究科美術専攻 修了

現在 倉敷芸術科学大学 芸術学部 非常勤講師

活動歴個展

2010年 『ミラーズ』トーキョーワンダーサイト本郷

2009年 『トリミング』丸亀市猪熊弦一郎現代美術館

造形スタジオ (香川県)

受賞歴

2011年 ワンダーシード2011 入選

2009年 トーキョーワンダーウォール2009 入選

2008年 TURNER ACRYL AWARD 2008 秋山孝賞

2007年 TURNER ACRYL AWARD 2007 美術手帖賞

グループ展/Group Exihibition

2011年 Gombessa proposal ep1 BAMIgallery(京都府)

2011年 Art For Tomorrowトーキョーワンダーサイト渋谷

2011年 ワンダーシード2011トーキョーワンダーサイト渋谷

2010年 神戸アートマルシェ2010神戸ポートピアホテル

2009年 トーキョーワンダーウォール入賞入選作品展

東京都現代美術館(東京都)

2009年 ターナー色彩株式会社ACRYL AWARD2008入賞

2008年 ターナー色彩株式会社ACRYL AWARD2007入賞

コレクション

ターナー色彩株式会社 香川県丸亀市

-------------------------------------------------

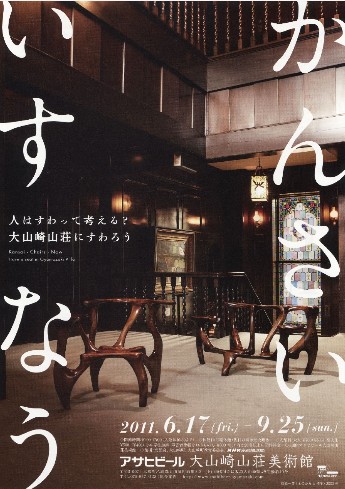

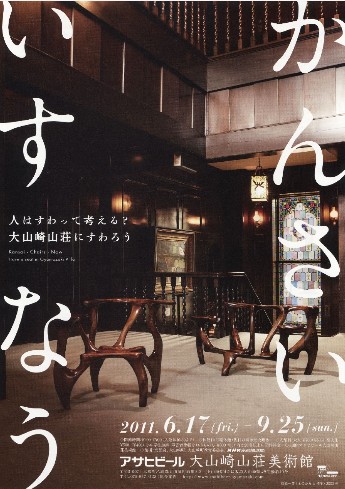

そして関西では

雨森一彦くんの作品が

大山崎山荘美術館にて展示されます。

↑↑↑

この写真の椅子が雨森くんの作品です!!!

人はすわって考える? 大山崎山荘にすわろう

かんさいいすなう

2011.06.17 (fri) - 2011.09.25 (sun)

at 大山崎山荘美術館

開館時間:10時~17時(入館は16時半まで)

休館日:月曜休館(祝日の時は翌火曜休)

入館料:大人700円、高大生500円、小中学生無料、

障害者手帳をお持ちの方300円

場所:京都府乙訓郡大山崎町銭原5-3

JR山崎駅または阪急大山崎駅より徒歩約10分

3ヶ月間の長期開催ですので

是非皆様よろしくお願いいたします。

-------------------------------------------

現在BAMIgalleryにて好評開催中の

田村博文 solo exhibition

STONE+SABI 原風景からの切り貼り

2011.04.27 (wed) - 2011.05.31 (tue)

gallery close 4/29・30・5/1・3・4・5・8・14・15・22・29

open 11:00~18:00

まだ調整中ではありますが

次の展開が決まりつつあります。

●高松天満屋への巡回は

6月29日~7月19日の予定で調整中です

同時期に

●鳥取大丸にての陶芸家のお嬢様との

親子展を現在調整中

その他

●6月中旬~末にかけて東京都内の

百貨店にて実験的にVPゾーンを

使用しての展開を計画しております。

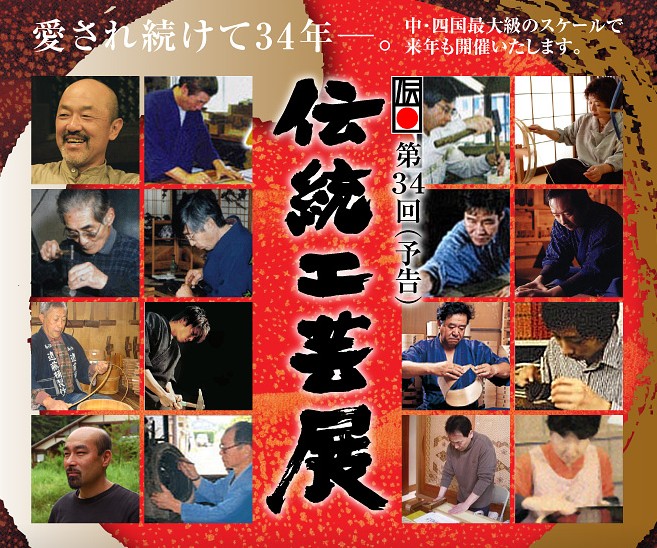

又少しこれまでとは方向性は違うのですが

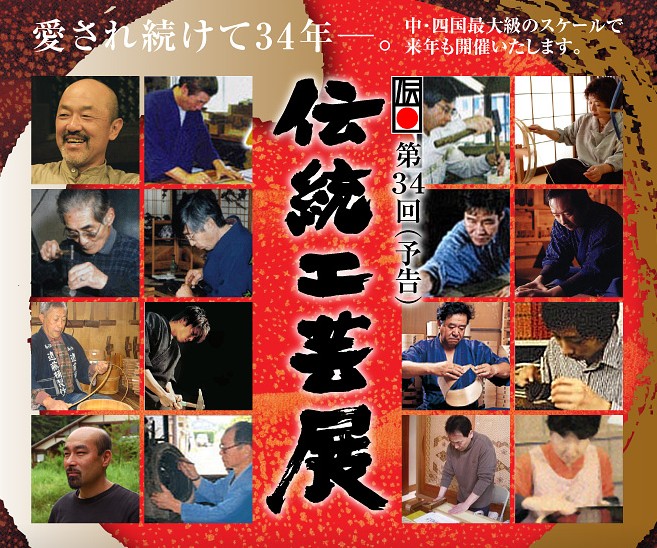

7月に倉敷で開催されます

伝統工芸展へ少し参加させていただく

計画を現在調整しております。

端から”アート”でないと・・などという

堅苦しい枠組みを堅持せず、人が集まる場、

特に木工から様々な作品が並ぶ場所に挑戦

しようと考えております。

-----------------------------------

そして

孤高の版画家・奥野正人さんが

今年も韓国で開催されます、

空間国際版画ビエンナーレ、

セレクト100に選出されました。

http://www.spaceprintbiennial.org/eng/sub/entry_on_01_Jap.asp

奥野さんは【国展 第85回】

にも出品されておられますので、

こちらもよろしくお願いいたします。

2011.04.24 (sun) - 2011.05.09 (mon)

at 六本木国立新美術館

http://www.kokuten.com/

Open 10:00~18:00

*最終日は14時閉会

(入場は1時間前まで)

●名古屋展

会場:愛知県美術館ギャラリー

会期:5月24日(火)~5月29日(日)

Open 10:00~18:00

(金曜日は午後8時まで)

*最終日は16時まで

入場は30前まで

●大阪展

会場:大阪市立美術館

会期:6月7日(火)~6月12日(日)

Open 9:30~17:00

* 入場は閉館30分前まで

---------------------------------

さて最後になりましたが、、

いよいよ

来月1日(水)よりBAMI galleryでは

COMBINEの核弾頭”松本央”の個展を

開催いたします。

松本央 solo exhibition

Beast Attack!

2011.06.01 (wed) - 2011.07.08 (fri)

at BAMI gallery

http://combine-art.com/html/gallery/ga_schedule.php

gallery close 6/4・5・11・12・18・19・25・26・7/3

open 11:00~18:00

※是非ご高覧賜りますようご案内申し上げます。

先日の5月18日(水)より

kappachicken solo exhibition

「silent color」

2011.05.18 (wed) - 2011.06.07 (tue)

at 高松天満屋5階アートギャラリー

〒760-8516

高松市常盤町1丁目3番地1

5階アートギャラリー

TEL087-812-7549(担当 青野)

営業時間 10:00〜19:30

にて開催いたしております。

3月にBAMI galleryにて展開いたしました

初挑戦の力作である立体はもちろんのこと、

その他近作を交えての展覧です。

是非ご高覧賜りますようご案内申し上げ

ます。

※Gombessa proposal ep1

【I am japanese.】に参加してくれた

京都造形大学2回生 八木佑介くんの

作品もウィンドーにて展示しております

ので是非ご覧下さい!!

------------------------------------

又、高松では

kappachicken solo exhibition

「silent color」

2011.05.18 (wed) - 2011.06.07 (tue)

at 高松天満屋5階アートギャラリー

のち引き続き、4月にBAMI galleryにて

開催いたしました、、、、

Gombessa proposal ep1

【I am japanese.】

に参加してくれた

高松明日香さんのsolo exhibition

開催いたします。

高松明日香 solo exhibition 【フロンティア】

2011.06.08 (wed) - 2011.06.28 (tue)

at 高松天満屋5階アートギャラリー

地元での展覧となり彼女もひじょうに張りきって

おります。描きおろし中心に約20点の展示予定で

す。

また近づきましたら諸々紹介させていただく

予定ですが、先ずは今回開催告知を記載させて

いただきます。

◆高松明日香

高松明日香profile

1984年 高松市生まれ

2007年 市立尾道大学芸術文化学部美術学科デザインコース卒業

2009年 市立尾道大学 大学院美術研究科美術専攻 修了

現在 倉敷芸術科学大学 芸術学部 非常勤講師

活動歴個展

2010年 『ミラーズ』トーキョーワンダーサイト本郷

2009年 『トリミング』丸亀市猪熊弦一郎現代美術館

造形スタジオ (香川県)

受賞歴

2011年 ワンダーシード2011 入選

2009年 トーキョーワンダーウォール2009 入選

2008年 TURNER ACRYL AWARD 2008 秋山孝賞

2007年 TURNER ACRYL AWARD 2007 美術手帖賞

グループ展/Group Exihibition

2011年 Gombessa proposal ep1 BAMIgallery(京都府)

2011年 Art For Tomorrowトーキョーワンダーサイト渋谷

2011年 ワンダーシード2011トーキョーワンダーサイト渋谷

2010年 神戸アートマルシェ2010神戸ポートピアホテル

2009年 トーキョーワンダーウォール入賞入選作品展

東京都現代美術館(東京都)

2009年 ターナー色彩株式会社ACRYL AWARD2008入賞

2008年 ターナー色彩株式会社ACRYL AWARD2007入賞

コレクション

ターナー色彩株式会社 香川県丸亀市

-------------------------------------------------

そして関西では

雨森一彦くんの作品が

大山崎山荘美術館にて展示されます。

↑↑↑

この写真の椅子が雨森くんの作品です!!!

人はすわって考える? 大山崎山荘にすわろう

かんさいいすなう

2011.06.17 (fri) - 2011.09.25 (sun)

at 大山崎山荘美術館

開館時間:10時~17時(入館は16時半まで)

休館日:月曜休館(祝日の時は翌火曜休)

入館料:大人700円、高大生500円、小中学生無料、

障害者手帳をお持ちの方300円

場所:京都府乙訓郡大山崎町銭原5-3

JR山崎駅または阪急大山崎駅より徒歩約10分

3ヶ月間の長期開催ですので

是非皆様よろしくお願いいたします。

-------------------------------------------

現在BAMIgalleryにて好評開催中の

田村博文 solo exhibition

STONE+SABI 原風景からの切り貼り

2011.04.27 (wed) - 2011.05.31 (tue)

gallery close 4/29・30・5/1・3・4・5・8・14・15・22・29

open 11:00~18:00

まだ調整中ではありますが

次の展開が決まりつつあります。

●高松天満屋への巡回は

6月29日~7月19日の予定で調整中です

同時期に

●鳥取大丸にての陶芸家のお嬢様との

親子展を現在調整中

その他

●6月中旬~末にかけて東京都内の

百貨店にて実験的にVPゾーンを

使用しての展開を計画しております。

又少しこれまでとは方向性は違うのですが

7月に倉敷で開催されます

伝統工芸展へ少し参加させていただく

計画を現在調整しております。

端から”アート”でないと・・などという

堅苦しい枠組みを堅持せず、人が集まる場、

特に木工から様々な作品が並ぶ場所に挑戦

しようと考えております。

-----------------------------------

そして

孤高の版画家・奥野正人さんが

今年も韓国で開催されます、

空間国際版画ビエンナーレ、

セレクト100に選出されました。

http://www.spaceprintbiennial.org/eng/sub/entry_on_01_Jap.asp

奥野さんは【国展 第85回】

にも出品されておられますので、

こちらもよろしくお願いいたします。

2011.04.24 (sun) - 2011.05.09 (mon)

at 六本木国立新美術館

http://www.kokuten.com/

Open 10:00~18:00

*最終日は14時閉会

(入場は1時間前まで)

●名古屋展

会場:愛知県美術館ギャラリー

会期:5月24日(火)~5月29日(日)

Open 10:00~18:00

(金曜日は午後8時まで)

*最終日は16時まで

入場は30前まで

●大阪展

会場:大阪市立美術館

会期:6月7日(火)~6月12日(日)

Open 9:30~17:00

* 入場は閉館30分前まで

---------------------------------

さて最後になりましたが、、

いよいよ

来月1日(水)よりBAMI galleryでは

COMBINEの核弾頭”松本央”の個展を

開催いたします。

松本央 solo exhibition

Beast Attack!

2011.06.01 (wed) - 2011.07.08 (fri)

at BAMI gallery

http://combine-art.com/html/gallery/ga_schedule.php

gallery close 6/4・5・11・12・18・19・25・26・7/3

open 11:00~18:00

※是非ご高覧賜りますようご案内申し上げます。