July 2,2011

不思議だなぁ~と思うことは多い

うん?これは不遜な考え方かもしれない

本来、知らない不思議なものの方が圧倒的に多い

筈である。。。

しかし、不思議だなぁ~と率直に感じることがある。

私は大体3ヶ月に一度のペースで散髪屋に行くのであるが

、散髪屋に行くたびに不思議に感じることがあるのである。

こうかくと不思議な散髪屋や散髪屋の不思議のような

書き出しになってしまうが、実は散髪屋はまったく

関係ない・・

いつも行く散髪屋の隣の空き家が不思議の対象なの

である。

いつごろから空き家になったのか、私が空き家として

認識したのがこの2,3年前だったと思うが、実際には

もっと以前から空き家だったと思う。

なにが不思議なのか?と言えば・・

空き家って

なんでこんなにボロボロになるのか?という事である。

よく、家は住んでないと傷むと言われるが、、、、

外観までもが、その謂れの対象なの?と改めて考え込んで

しまうほどこの空き家はボロボロなのである・・・・

我が家も中古で購入した家屋であり、築年数は30年を越えた。

この数年前から外壁にヒビや割れ、ひどい箇所になれば壁が

浮き上がったりしている部分までもがある。

しかし、この散髪屋のとなりの空き家、おそらく築年数は

我が家とそう変わりないと思うのであるが、明らかにその

崩壊の様は尋常ではない。。

我が家も買ってから一切手を入れた箇所はない。

空き家も人が住んでいないワケであるから当然手入れなど

はしていない。

そう考えると、家の中は別として、外壁等の外観は同じ

条件の筈なのであるが明らかにその痛み具合と進行スピード

が違うのである・・・・

なぜここまで傷んでいくのか?

これが実に不思議でしかたがない。

確かに人が住まないと・・・というのは一般論として

頭にはあったが

改めてこの空き家を見るたびに感じるのは

家って・・

生き物なんや!という事である

そしてそこに住む人々の息遣いや生命が家というものの

命の栄養となっているのかなぁ?なんて考えてしまう。。

幸福なんて人それぞれであり、目に見えないもので、

抽象的な感覚なのだが

この空き家を見ていると、、、

本来なら我が家も年数と同じ風雨を浴びて同様の条件に

さらされているのはずなのに、明らかに我が家は、まだ

まだ力強く人が住む家としての“顔”をもっている・・・

この空き家を見てつくづく

感じる

人の魂というものが

我々の想像及ばないところで

発するエネルギーの凄さを・・

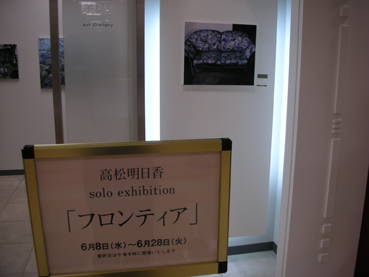

BAMI gallery・・・

家ではないけど、、、

一年半前、、自らホームセンターで板を買い、、

ペンキを塗り、作った手作りギャラリー・・・・・・

はっきり言って

ボロだけど・・・・

取りあえず

色んな”魂”の威力だけで

頑張ってる・・・・・・・・・・

うん?これは不遜な考え方かもしれない

本来、知らない不思議なものの方が圧倒的に多い

筈である。。。

しかし、不思議だなぁ~と率直に感じることがある。

私は大体3ヶ月に一度のペースで散髪屋に行くのであるが

、散髪屋に行くたびに不思議に感じることがあるのである。

こうかくと不思議な散髪屋や散髪屋の不思議のような

書き出しになってしまうが、実は散髪屋はまったく

関係ない・・

いつも行く散髪屋の隣の空き家が不思議の対象なの

である。

いつごろから空き家になったのか、私が空き家として

認識したのがこの2,3年前だったと思うが、実際には

もっと以前から空き家だったと思う。

なにが不思議なのか?と言えば・・

空き家って

なんでこんなにボロボロになるのか?という事である。

よく、家は住んでないと傷むと言われるが、、、、

外観までもが、その謂れの対象なの?と改めて考え込んで

しまうほどこの空き家はボロボロなのである・・・・

我が家も中古で購入した家屋であり、築年数は30年を越えた。

この数年前から外壁にヒビや割れ、ひどい箇所になれば壁が

浮き上がったりしている部分までもがある。

しかし、この散髪屋のとなりの空き家、おそらく築年数は

我が家とそう変わりないと思うのであるが、明らかにその

崩壊の様は尋常ではない。。

我が家も買ってから一切手を入れた箇所はない。

空き家も人が住んでいないワケであるから当然手入れなど

はしていない。

そう考えると、家の中は別として、外壁等の外観は同じ

条件の筈なのであるが明らかにその痛み具合と進行スピード

が違うのである・・・・

なぜここまで傷んでいくのか?

これが実に不思議でしかたがない。

確かに人が住まないと・・・というのは一般論として

頭にはあったが

改めてこの空き家を見るたびに感じるのは

家って・・

生き物なんや!という事である

そしてそこに住む人々の息遣いや生命が家というものの

命の栄養となっているのかなぁ?なんて考えてしまう。。

幸福なんて人それぞれであり、目に見えないもので、

抽象的な感覚なのだが

この空き家を見ていると、、、

本来なら我が家も年数と同じ風雨を浴びて同様の条件に

さらされているのはずなのに、明らかに我が家は、まだ

まだ力強く人が住む家としての“顔”をもっている・・・

この空き家を見てつくづく

感じる

人の魂というものが

我々の想像及ばないところで

発するエネルギーの凄さを・・

BAMI gallery・・・

家ではないけど、、、

一年半前、、自らホームセンターで板を買い、、

ペンキを塗り、作った手作りギャラリー・・・・・・

はっきり言って

ボロだけど・・・・

取りあえず

色んな”魂”の威力だけで

頑張ってる・・・・・・・・・・