吉野ロボ 1

December 6,2010

先日ある小説を読んでいて

ハッとさせられるというか、、あぁ・・なるほど

というのか、改めて考えればそうだなと思うモノの

しかしながら、、気がつかなかった事に気づかされた。。。

それは何かと言えば

川端康成という文豪の有名な小説の『雪国』

の書き出し文

「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」

である。

この文章よくよく考えると”主語”がないのである。

雪国が主語でもなければトンネルでもない・・

ましてや文章の中に示されてはいないから当然

なのだが、トンネルという単語から関連づけられる

汽車でもない・・

この文章が示している情景と時間軸には

まったく主語が存在しないのである・・・

少し調べてみると、日本語における特徴的

部分というのか、特質であり、日本語は主語

を必要としない言語でもあるらしいのである。

へぇ~と思うが、英語や中国語その他の言語

で置き換えて考えてみれば比較しやすいが、こ

れら言語では主語がなければ実は成立しない

仕組みが内包されていて、言葉の仕組みが実は

文法や単語(所謂スペル・漢字等)という部品

部分とマニュアル以前に日本語の感覚とはまっ

たく違う事が解るのである。。。。。

なるほどぉ~と関心したのはこういった事が

判明したこともさることながら、、主語を必要

としない言語文化を構築した日本人とは?

という部分に深く突き刺さった事が実は一番

大きかった。

そう言えばだが、そうなると

中原中也の汚れちまった悲しみに・・・という

詩にも主語なるものは見受けられない・・

俳句などもほぼ主語は省略されている。

「古池や蛙飛び込む水の音」

まぁ強引な解釈として

古池でも蛙でも主語とした

場合、、

1、古池が蛙に飛び込まれた水の音

?????

2、蛙が古池に飛び込む水の音

この方が説明はつくが・・・・果たして

「古池や蛙飛び込む水の音」

の表現しようとしたものと比べ

どうであろうか?

何となくではあるが、、、まったく

違う情景というより状態を説明

しているだけのような気がしなく

もないのと同時に、、ここが大きな

違いを孕んでいるように感じない

だろうか?

これだと基本は水の音という部分に

集約されていて古池という情感から

は何も現れてこない・・・・

何となく西洋の合理性的な匂いが

するのは私だけでは無い筈である。。

主語述語という組み合わせで考えれば

実は日本語は述語・述部が強く、主語

を必要としない、もしくは述語部分から

類推するという仕組みが備わっており、

あえて明記しないという考え方もある。。

もう一つ思えるのは、、主語という”~が”

と言うような主体的存在を先ず明確に

するという構造自体が実は日本人の

生活に根ざした風土・思想性とは逆の

構造があるように私は感じるのである。

どういう事かと言えば

常に客観的な視線を持つことを前提として

おり、その客観的風景から例えば自らであった

り、他者であったりの存在の輪郭を浮き上がら

せる、、、自分を中心にもしくは例えば物語

の主人公を中心にし風景を解説するのではなく

全体からの自分というモノを見る視線を重視

しているように感じるのである。

日本独特のスタイルと呼ばれる私小説に

至っても、実際には自分というものを極端に

まで観察すること客観視することによって、その

観察の中にある風景からの対比として自分を

浮かび上がらせている。結局、私はこう思う

故にこういう行動をとったなどというような構造は

あまり見受けられない。流れるような時間軸の

なかで彷徨う自分という、、ある意味あまりにも

主体性を欠如した中心人物というのが大抵の

設定の中心を成す・・・・・

これが実は日本における日本人の思考構造と

深く関わっているというよりも根底じゃないか?

と感じるのである・・・・・・・・・・・・・・・・・・

例えば絵画などを考えてもそうなのだが、、西洋に

おける一枚の絵という概念は日本では西洋文化

が流入してくるまではほとんど無かったと言っても良い。

どういう事かと言えば、庶民にその感覚がなかった

という事よりも所謂西洋における王侯貴族に類する

日本の大名などは、飾るというよりも、その空間に

存在する、所謂障壁画や屏風という空間性、もしくは

床の間という空間を中心としての演出物として絵画を

考えていた事は想像に難くない・・・

空間性はあっても、、、、

一枚の絵などという主体性は存在しない・・

浮世絵にしてもそうである

世間という空間の中で存在するから成立したのであって

タブローという概念はまったくない。。。

そう考えると・・・

今で言うインスタレーションを室内空間毎に作り出し

ていたというのか、、極論で言えば西洋的な所有感覚

ではなく共有感覚というような事に思える・・・

それは前述の全体からの個という空間感覚、明らかに

所有者というのは大名であるのだが、あえてそのキャプ

ション的説明もしくは誇示を持たない。

もっと言えば、絵画を飾るというより、絵画によって構築

された仮想空間の中に入り込むという欲求が実はこの

言語構造に近いような気がするのである。

この感受性で言えば、確かに日本以外の文化圏の

人間と交流、もっと言えば交渉する場合、、かなり

難解をもって迎えられることは当然であり、しかも日本

以外が全て違うという事を考えれば、国際社会での

日本的思考が不向きというのも納得出来る・・・

しかし、それは全て駄目なことなのか?とも思う。

私が小さい自分からホンの最近まで、大半世界から

見た日本という見え方においてほとんどが

だから駄目!という事をすり込まれ続けてきたが、、、、

本当にそうなのか?と最近はつくづく感じることが

ある。

なんか全て駄目みたいな・・・・

逆説的に考えれば、こんな感受性というのか、、

独特のオリジナルな言語文化を持ち、そこから

独特の空間意識や創造的嗜好性を持つにいたった

民族性は実はもっと誇らしく感じてもいいのではないか?

と思うのである。

他に類似性がない!これはとてつもなく大きな特質だと

思う。

明らかに世界標準と言うことは認識していかなくては

ならないが、しかしだからといって、全てを消し去り、

全て主語をもって言語思考構造を組み立てる必要

はまったくないと私は思うのである・・

ましてや西洋から見たという日本像というものに対して

媚びを売るような構造の日本アピールはまったくもって

間違いだと思う・・・・

過去から連綿と繋がる本質的な意味での

日本人という部分、、、、、

本当の意味での日本人という事を今はもっと皆で

考察し感じる時期なのではないか?と最近頓に思うの

である。

日本は科学という先端文明をもって世界に冠たる

国家の礎を築くというのは結構なことであるが、、、、

日本がこれまでそういった分野で先行できてきた

事も、実は先述している日本的な感受性が大きく

絡んでいると私は感じている。

その最も明確な分野こそが

ロボットなのでは?と以前から考えていた・・・・

いや逆に実は純粋に日本人の感受性のDNAを具現化させて

いるのは、、、、アートでも政治でも経済でもなく、、、、

科学、とりわけ医療科学とロボット科学の分野なのでは?

と考えている・・・

(つづく)

Twitterブログパーツ

2010年最終月に突入します!

November 30,2010

先週の朝、鴨川脇の川端通りの歩道を歩いていると

年末恒例の南座、顔見世興行の行燈を慌ただしく

建てている作業風景に出くわした、、

この顔見せの宣伝物を見ると

いよいよ一年も終わりだなぁ~と感じる・・

今日この頃、、、、

COMBINEもいよいよ2010年最後の企画が

始動し始めました。

本日はまず外部で始動する企画

以前このブログでも紹介させていただきましたが

------------------------------

●田村博文・雨森一彦、京都市立芸術大学美術研究科

漆工専攻出身の先輩後輩による高松天満屋アートギャラリー

での二人展”木のしごと”が開催されます。

2010年12月1日(水)―12月21日(火)

高松天満屋5階アートギャラリー 担当:青野

〒760-8516 香川県高松市常磐町1-3-1

TEL 087(812)7549

------------------------------

明日よりスタートいたします!

本日飾り付けをいたしましたが

なかなか楽しい展示となりました

特に今回はお二人にお願いして

少し小さく可愛い作品を用意して

いただきました。

お近くの方は是非覗いて見てください

よろしくお願いいたします。

そしてもう一つ

同じく高松で開催されます

---------------------------------

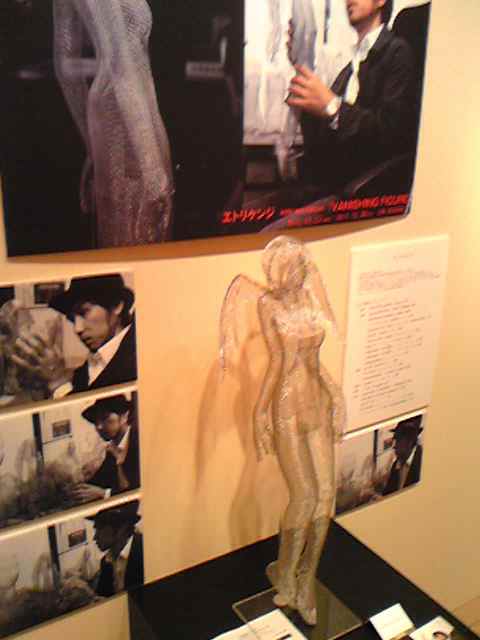

●エトリケンジ solo exhibition 『 VANISHING FIGURE』

2010.12.22 (wed) - 2010.12.30 (thu)

@ 高松天満屋 5階 美術画廊

〒760-8516 香川県高松市常磐町1-3-1

TEL 087(812)7548

2010年3月BAMI galleryにての個展で衝撃の

COMBINEデビューを果たしたエトリケンジ

続けざまに渋谷でのストリートアート参加、

そして秋には上海アートフェアにて彼の地

の観客を驚かせ、帰国後休む間もなく新潟

で行われたストリートアートへ参加・・・

そして満を持して新作バニシングフィギュア

シリーズにての個展をこのたび開催いたしま

す。

特に今回はエトリケンジが今まで主体として

きた空間性よりも、作品一点一点の完結を優

先し、これまでに無い作品バリエーションに

挑戦いたします。

--------------------------------

今日はその告知コーナーを設置いたしました。

今回の展覧にも出品する予定の小品の新作を展示

いたしました。

。。。。多少どうなってるかの対比として・・・

いわゆる何か犯罪の物品が警察に押収された時など

その大きさを分かりやすく明示するためタバコなどを

横に置く、、そう、あれと思ってください・・・

”おすまし”してますねぇ・・青野です・・

・・・・・・・・・・

心なしか、、作品が少し引いているような・・

この状態で展覧開始まで告知いたします!!

作品、展覧会のお問い合わせは

高松天満屋5階アートギャラリー 担当:青野

〒760-8516 香川県高松市常磐町1-3-1

TEL 087(812)7549 担当 青野

もしくは

〒600-8033

京都府京都市下京区寺町通仏光寺下る

恵美須之町521番地 4F

TEL.075-585-8660 FAX.075-585-6510

e-mail office@combine-art.com

までお願いいたします。

Twitterブログパーツ

記録と連続性

November 23,2010

前のブログで記憶媒体の容量その革新

ということについて少し触れたが、そのことに

関して思い出した事がある・・・

もう一年半位前のネットでのニュースだったが

うん・・なるほどぉと感心する記事があった。

「視聴率は番組に対する絶対的な評価としては機能して

いない」

視聴率1位の番組が、視聴者にもっとも支持された番組

だとは限らないのだ・・

たとえば、約一年半前の4月27日から5月3日までの視聴率。

1位から5位までを並べると、「ネプリーグ」「はねるの

トびら」「NHKニュース」「首都圏ニュース」「ぐるぐる

ナインティナイン」という結果だ(ビデオリサーチ、関

東地区)。

ところが、老舗のテレビ誌「TVガイド」が調べた録画率

を見ると様相は一変する。トップ5は「鋼の錬金術師」

「けいおん!」「婚カツ!」「BOSS」「アイシテル」と

いう具合だ。「月9始まって以来の低視聴率」などとい

われた「婚カツ!」も録画率ではいい成績を収めている。

という事なのであるが、よくよく考えれば

当たり前と言えば当たり前な事である。

自分の生活を考えても、録画の割合は結構なものが

ある。これを全国的に統計だてれば当然、リアルタ

イムの視聴以外の視聴がかなりの割合存在するのは

明白である。

こんなこと今更と思うが、どうもこの記事を良く見ると

乖離が激しくなってきたらしいのである。

当然、ヒットしたものはリアルであろうが録画であろうが

合一の結果であろうとこれまで茫漠とイメージしていたものが

実際に調査するとまったく整合しなくなっているのである。

問題は、どうもリアルタイムで見ない層が多くなっている?

もしくはリアルタイムで見る層が固定化されている…

リアルで見るもの録画で見るものとの嗜好性のギャップ

これは何が要因なのか具体的な考察はどの記事にも

そう明確に記載されていなかったが、どう考えても

我々世代も含め、どうも録画の方が実は実質的な

視聴率のような気がしてならない。今までの基準で言うと

ころのリアルタイムの視聴率というのが、実際には偶然

見ているという要素と、リアルタイム視聴の場合、

中年以降の高齢者が必ず見るニュースに限定されている

ような気がする。

単純にライフスタイルの変化などという捕え方では

ない事だけは間違いない。

録画という技術が生活の中に現れてからかなりの時間が経つ。

劇的な変化として考えられるのは、DVD等記録媒体の容量

が格段に増幅され、またスケジュールがこれまで、直近で

対応しなくてはならなかったものが、かなり先まで可能に

なった、または、RSSやアラートのうような機能が出て

きたことにより、撮るだけとって後で見るか見ないか決め

るなどというこれまでの技術になかった要素が一般化して

きた成果のような気がする。

こういった要因が現象面で顕在化してきているのだろうか?

実はこれ、へぇーで終わるわけには行かない事情もある。

結局視聴率とは広告収入に対するポートフォリオであるから

録画という面の視聴とリアルタイムでの視聴という両局面が

きちっと明文化されていなければ虚偽の報告になる可能性を

含んでしまうのである。

じゃ、録画も現行調査の項目に加えるか!という事で解決

になるか?というと、問題はそう単純ではないような気が

する。

録画した場合、CMなど見るかぁ?という本来視聴率と広告

という関係が、録画視聴の場合、そう素直に反映されないよ

うな気がするのである。

この「録画率」というのは、我々の生活の中でそう大きな

問題のように感じないのであるが、実はよくよくその現象

を考えると我々の生活変化の端緒を如実に表しているよう

な気がしたのであったと同時に、なにか独特な日本人の民

族的感受性のような気がしたのであった。。

前から思っていたことであり、

先のブログでも少し触れたが・・・

基本的な文明の発展というのは記録装置及び記録容量の

増強なのでは?という事である。実際この部分が発達し

なければ、どの要素も発展の端緒を掴むことができない。

様々な科学分野での研究成果も記憶媒体の発展がなけれ

ば考察できないものがほとんどであるし、社会の現象面

を考察するにも記憶媒体の精度が低ければなにも解明さ

れない部分が存在する。。。

まぁ極端な論理展開で飛躍しすぎかもしれないが、最重

要な要素であることは間違いないであろう。

そしてこの記憶ということに関して言えば、個人的な感

想ではあるが、日本人は比較的大好きな民族なのではな

いのか?と考えている。

この技術的な要素が発達すればするほど、その技術から

享受できるメリットに邁進するような気がしてならない。

SONYがアメリカでビデオを発売した当時、確か映画界と

裁判闘争になったと記憶している。

その際、実は今の録画率という概念に相当するものを

司法的な見解としてすでに発表していたと記憶してい

る。確か“タイムシフト”という造語のようなものを

持出していた。

以下はSONYのホームページ歴史部分から当時の状況説

明の抜粋である。

-----------------------------------------------

1976年9月初頭のこと。「これで、『コロンボ』を見

ているから『コジャック』を見逃す、ということは

なくなります。その逆もありません。ベータマックス

――ソニーの製品です」。

広告代理店から送られてきたソニーの家庭用VTR

「ベータマックス」広告のラフスケッチを手にし

て困惑していたのは、ユニバーサル映画とその親

会社MCAであった。

『刑事コジャック』と『刑事コロンボ』は、ユニバ

ーサル映画配給の人気テレビ番組の双璋だった。

その困惑はやがて、ロサンゼルス地裁への提訴に始

まる8年がかりの大訴訟へと変わっていったのである。

「著作権侵害」、初めてソニーが突きつけられた

「容疑」だった。

原告のユニバーサルスタジオとウォルト・ディズニー

・プロダクションが、ソニー本社およびソニー・アメ

リカを訴えた主張は――

(1)映画は製作者側の著作物である(2)著作権を

持つということは、複製の独占権を持つということ

である (3)著作者でない個人消費者が勝手にテ

レビ映画を複製するのを可能にする家庭用VTRは、

必然的に複製権の独占の侵害、つまり著作権の侵

害となる (4)その侵害行為を行うVTRを実際に

使用した個人はもちろん、それを製造・販売する

ソニーは侵害行為に寄与している――という内容の

ものだった。ソニーの他に広告代理店、小売店、

実際にビデオ録画した個人が訴えられた。

この訴えがアメリカの法律上認められば、法改正

でもない限り、アメリカ市場におけるベータマッ

クスの販売を諦めなくてはいけなくなる。

もちろん、敗れれば損害賠償金も支払わなくては

ならない。前者は特に困る。家庭用VTRの将来が摘

み取られてしまうかもしれない。裁判は莫大な費

用と時間、そして人々のエネルギーがいる。

しかし、盛田率いるソニーは受けて立った。ソニー

だけでない、世界の電子産業全体の将来にとって重

要な訴訟だ。ソニー側の理論の中心となり、やがて

裁判上のキーワードになったのは、盛田の造語

「タイムシフト(時間に拘束されずにテレビ番組を

見られる)」という概念だ。

(1)家庭用VTRは、一般大衆が受信機を持ってさ

えいれば、本来見られる番組を単に時間帯を変え

て見られるようにしているに過ぎない、つまり

「放送の延長」であり「複製」ではない(2)さら

に、公衆の電波はより多くの人に情報を伝達する

ために与えられた公衆の資産である。そこに情報

を乗せた以上は、多くの人に情報を伝えるための

道具であるVTRの存在も認めるべきである――これ

がソニー側の掲げた主張だ。

1979年10月、ロサンゼルス地裁でソニーの主張は

認められ、全面勝訴した。ところが、ほっとした

のも束の間、ユニバーサル側の控訴により行われた

1981年の米国連邦高等裁判所の審議では、一転して

敗訴となった。

ソニーはもちろんこの判決を不服とし、翌年ワシ

ントンの連邦最高裁判所に控訴することになる。

高裁で負けるまで、この家庭用VTRをめぐる訴訟は、

これに関わった担当者を除いて、あまり社内外の

人々の関心を集めていなかった。しかし、敗訴す

ると、一転して注目が集まった。

アメリカ中の、いたるところの新聞がこの「ソニ

ーの大々的な敗訴」を取り上げ、しかも、そのほ

とんどが「けしからん判決だ」というものだった。

テレビの前でビデオを見ている人に、ミッキーマ

ウスが手錠をかけに来るという1コマ漫画まで掲載

された。また、ソニーのみならず、他社にも家庭

用 VTRをめぐる訴訟は広がっていった。

盛田は「この問題は裁判にとどまらず、いずれか

は議会にまで波及する」と読んだ。なぜなら、こ

の当時のアメリカの著作権法には、家庭用VTRのよ

うな新しい技術に対応する明確な記述がなかった。

アメリカの著作権法には、日本のように「私的複

製の例外(個人の楽しみのための複製は著作権侵

害にあたらない)」というのがなかったのである。

盛田のいうとおりだった。「このような判決を出

させる『著作権法』こそ問題である」とばかりに、

私的複製を合法化すべく、猛烈に立法活動を始め

るアメリカ議員も出てきたのである。

「この家庭用VTRの問題は訴訟、裁判という特定

当事者間で決着するのではなく、立法で決着すべ

き本質的な命題を含んでいる」と盛田は確信した。

ソニーにとって、法の遵守は基本姿勢だ。しかし、

裁判がよりどころとする既存の法がおかしい、あ

るいは足りない時には、訴えていく必要もあると

いう信念を彼は持っていた。

盛田の指揮の下、当時ソニー本社の法務スタッフが、

ソニー・アメリカのクリス・和田、そして弁護士の

ダンラビー氏たちと力を合わせ、裁判の準備をした。

同時に、何人かの議員の協力を得て立法化に向けた

準備も進めていく。高裁の敗訴後、こうしてベータ

マックス問題は、大裁判と大立法活動が同時に並行

して進む珍しいケースとなっていったのである。

映画会社も黙っているはずがない。私的複製を認め

る法案を通すなら、ロイヤリティーをVTRやテープ

に課す内容にするべきだと譲らない。

ソニーは最高裁への控訴準備と並行して、伝統的に

議員や政治界と結び付きの強い映画産業に、どうや

って議会で対抗していけるかを検討した。

そして、到達した結論は――

「われわれは、議員を選ぶ民衆、有権者に訴えてい

こう」

まず、「タイムシフト」に基づくソニーの主張の

正当性を訴え、利害の一致するほかのメーカーや

消費者、流通業者を組織し、HRCCというコアリシ

ョン(利害が一致する企業・個人の集まり)を組

織化した。

有力なロビイストや弁護士を雇い、この団体を母

体に、直接議員にロビイ活動を行う一方、市民の

署名活動を組織したり、消費者団体、ユーザー

やディーラーからも地元議員に手紙を出してもら

うよう呼びかけたりした。

いわゆる草の根運動、グラスルーツ運動だ。

そして、この運動はアメリカでもまれに見る大

がかりなものとなっていった。

一方、アメリカ映画産業側も、大物スターや多

勢のロビイストを動員しながら、対抗してくる。

著作権問題は連邦議会の問題でもありながら、

それに販売業者、消費者、そして映画産業、

音楽産業が複雑に絡み合う規模の大きなもの

となっていった。

マス・メディアからも質問が殺到した。盛田を

中心に公開討論、スピーチなども積極的に行い、

電波に乗せてアメリカ国民へメッセージを送っ

た。また、「What time is it now ?」の見出し

で、タイムシフトの「健全な常識」を世に訴え

るオピニオン広告を一流新聞の1面全部を使って

掲載したりもした。大変なエネルギーと時間を

かけて、盛田たちは全米を説いて回り、決して

諦めなかった。

一方裁判も、法務チームが、最高裁へ何とか持

ち込もうと必死の努力を続けていた。アメリカ

の最高裁は、上告すれば自動的に審議してくれ

るわけでない。申請された上告を受理するかど

うかをまず決める審議が行われるという、2段

構えの仕組みとなっていた。

1982年3月に出した上告申請が受理されるまで、

とにかく異例なほど時間がかかった。裁判官た

ちにとっても、厄介な裁判だったのだろう。

最高裁の審議は始まった。しかし、最高裁の本

論に入ったあとも、待てど暮らせど判決が出な

い。やっと出た判決は何と「リ・アーギュメン

ト」。つまり、9人の最高裁判事の前でもう一

度議論せよというものだった。

そして再審議の後、ついに出た判決は、5対4と

いうソニーにとってきわどい勝訴であった。

判決理由は、「無料テレビ放送の電波から家庭

内でビデオ録画を行うことは、著作権侵害には

当たらない。メーカー側に一切法的責任なし」。

判決文の中に、「タイムシフト」の言葉が使わ

れていた。

家庭用VTRは人々の生活に便益をもたらすもので

あるという盛田の強い信念に基づいたものだった。

日米で必死に動いたスタッフの努力は実を結んだ。

1984年1月17日、訴えが起こされてから実に8年が

経とうとしていた。米国連邦最高裁判所において、

初めて日本企業が勝訴した記念すべき日となった。

法を変えることなく、タイムシフトに基づく主張

は正当と認められたのだ。

---------------------------------------------

という結果なのである。。。

これを考えても、日本人のこの録画というものに対する

意識の高さ及び、概念的に闘う姿勢は、欧米諸国に

比類するものがないように私は思うのである…

もちろんSONYという会社の創業者および社風というものも

大きな割合で存在するのであるが、後年のベータマックス

対VHSの熾烈な闘争、そして世界標準をつくりだした背

景をみても、決してSONYの体質だけではなく、なんとなく

民族的な感情のようにも思えるのである。。。。

この部分、民族的感情の本質だが、実は私は決定的

に日本人と他民族、特に西欧とまったく違う劇的な感

覚があると考えている。

それは時間に対する観念及び感受性なのであるが、、、

しかしその点については次に書くのブログに譲るとして・・

。。。。。。。。。。。。。。

先ず今回のポイント

この録画や記録ということの民族的特性であるが、

私はなんとなくお伊勢講という日本の近代まであった

習俗にその性格的特徴があるような気がしてならない。

以下はウィッキペディアの説明であるが・・

-------------------------------------------------------

当時の庶民にとって伊勢までの旅費は、相当な負担であっ

た。日常生活ではそれだけの大金を用意するのは困難で

ある。

そこで生み出されたのが「お伊勢講」と言う仕組みである。

「講」の所属者はそれぞれお金を出し合い、それを合わ

せて旅行費に充当する。積立金から「講」に所属する農

地や財産を置く場合があった。

誰が行くかは「くじ引き」で決められる仕組みだが、「講」

の全員がいつかは当たるよう配慮されていた様である。く

じ引きの結果、選ばれた者は、「講」の代表として伊勢へ

旅立つ、旅の期間は農閑期が利用される。

出発にあたっては盛大な見送りの儀式が行われる。また地元

においても道中の安全が祈願される。参拝者は道中観光し

つつ、伊勢では代参者として皆の事を祈り、土産として御祓

いや新品種の農作物の種子、松阪や京都の織物などの伊

勢近隣や道中の名産品や最新の物産(軽くてかさばらず、

壊れないものがよく買われた)を購入する。

無事帰ると、帰還の祝いが行われる。江戸の人々が貧しく

とも一生に一度は旅行できたのは、この「講」の仕組みによ

るところが大きいだろう。

お蔭参りに行く者はその者が属する集落の代表として集落か

ら集められたお金で伊勢に赴いたため、手ぶらで帰ってくる事

がはばかられた。

また、伊勢参拝はあくまで旅に出る口実である事も多く、最新

の知識や技術、流行などを知り見聞を広げるための旅でもあっ

た。お蔭参りから帰ってきた者によって、最新のファッション

(例:京都や松坂の最新の織物の柄)や農具(例:新しい品種

の農作物がもたらされる。箕に代わって、手動式風車でおこし

た風で籾を選別する唐箕が広まる)、音楽や芸能(伊勢音頭

に起源を持つ歌舞が各地に広まる)が、実際の品物や口頭、

紙に書いた旅の記録によって各地に伝わった。

これを読んで面白いのは

● くじ引きの結果、選ばれた者は、「講」の代表として

伊勢へ旅立つ

● 伊勢参拝はあくまで旅に出る口実である事も多く、

最新の知識や技術、流行などを知り見聞を広げ

るための旅でもあった。

この2点だと思うのである。

これは簡単に言えば、講の中で選ばれた人物が

“記録媒体”となっている点だ。

実に面白い、人間が所謂DVDやCD-ROM、はた

また録画装置のような記録メディアの役割を果

たしている。

このような感性が実は日本のいたるところで発

生していて同じ様な形態で存在していたとい

うのである。

これはまったく録画、再生と同じ機能のように

感じられるのであった。

今回の視聴率と録画率という記事を見て思った

のだが、日本人は根本的に録画という事に長け

ていて尚且つ好きであるという事を感じたので

あるが、このポイントから少し先のDNAを受け

継いだ我々の現在の感性を考えれば、多少問題

があるようにも感じる。それは、このDNAが生活

の中で過度に入り込みすぎているような帰来を

受けたのである。

その感性のデメリットは情報から離脱する恐怖

心というものが感じられたのである。

情報を知らないという恐怖心といよりも

情報の共有化の絶対性とでも言うのだろうか?

確かに伊勢講に見られる仕組みは近代日本の記

憶装置として現代に通ずる感性を読み解くこと

ができる事象なのであるが、同時にこの村的発

想が実は村八分の構造も内包しているようにも

感じたのである。

情報共有と情報疎外この二面性があるように思

えるのであった。

そしてもう一つの大きな問題は

断片的記録、録画にその感性が固執しており、

どうも連続性の記録という感性が弱いような気

がして成らないのである。

物事の捉え方に、連続が溶解して現代に流れ込む

というような、、なんというのか記憶媒体の結果

から解析できない、民族の底流に流れる強固な

連続性の共有感覚が脆弱なような気がするあった。。

Twitterブログパーツ

からだ

November 20,2010

どうも今年も健康診断というやつを又、、

スッポかしてしまった・・

健康診断という時点を境に病気が判明した

もしくは健康診断後かなりの時間が経過して

から病気になった。これは健康診断後であるから

決して健康診断での見落としてではないのだが、

いずれにしても何が言いたいかと言えば、そうなると

一時点で健康かどうか?などという判断はそもそも

おかしいと言うことになりはしないか?そうなると健康

診断といえども、実際にはルーレットやもしくはダーツ

のように、たまたまタイミングが合えば判明するという

ような事が本質のような気がしてならないのである。

健康診断で判明しない場合もしくは健康診断を

受けていないという人間が病気というものを感知

するのは変調というポイントを自分で感じた時だけ

であり、この場合、手遅れもしくは早期という、また

これも一種のゲームのようなものとなる・・・

まぁ、毎日健康をチェックする事があれば万事

先ほど述べた事は解決するのであるが、そうなると

基本は人間は病気持ちであるということが前提と

なり、健康などというのは一種の奇跡的な状態

であると言うことが言えなくもない・・・

と、実にくだらないことを書き連ねたのであるが、

私は小さい頃から不思議であったのは、家に

家庭用医学という分厚い本があったのであるが、

何のためにあるのか実に不思議でしょうがなかった。

大体変調を来すと、こんな本を読むより前に

医者に!と大抵はなる。先ず本を読みなどという

ことはほとんど無いのである。仮に実際に読んだ

ところで”かな””かも”という素人考えで近似値を

掴む程度にしかならず、、しかしそれは結局、自分で

勝手に病気になっているのに過ぎず、そうなると

かえって病気を知ろうという為の本が、実は精神衛

生上とんでもなく悪い書という事になり、極論から

言えばない方が良い書物なのだと思うのである

しかしこの”ぶっとい本”はずっと同じ所に陣取り何

の役も果たすでもなくずっと家にある。多分今も同

じ所にあると思うのであるが・・

何というのかお札のような存在とでもいうのか?

しかしある時気づいたのであるが、、この”ぶっとい本”

だが、、最初のページから最後まで全部病気が載って

いるのではないか?実に当たり前と言えば当たり前

の事なのであるが、そうなると驚くことに、私たちは一括

して先ず病気などと総称しているが、実際にはそれが

如何ほどの種類及び厄介なことにそこに重度軽度と

いう状態が加味されることに全く無頓着であることを

愕然と知ることになる・・

まぁ平たく言えば、こんなにも病気があるのに、この

中のどれ一つにも当てはまってないと言うことがある

のだろうか?と素朴な疑問が沸いてくる・・・・

どれも当てはまらない、故に君は健康だ!

などと思えるだろうか?やはり人間はまず病気が

あるという前提で成り立っているのではないか?

もしくは極端かもしれないが、病気に向かって生き

ていると言うことなのかもしれない・・・

あまりにも不健康な考え方であり、それは何の

健康不安もない人間の奢りだと言われれば、

まさにその通りかもしれない。しかし、極論かも

しれないが、時間軸が違うだけで結局、皆だれも

老いていき必ず身体に変調がくることは間違いない

事実であると思うのである。

なんでこんな事を書くのかと言えば、

病気って当然くるというのが最近の率直な感想

なのである。

もっと言えば、理解しかねるかもしれないが

ある日突然”壊れた”という感覚、こういう感覚

に最近なっているのである。

若いときはそんな事微塵も感じなかったのであるが

最近とみに感じるようになったのである。

先日も突如歯が痛くなり歯科医に行ったのであるが

診断の結果歯石というのがたまり云々・・とよく分からない

のであるが、私にとっての不思議というのか何故という

ポイントは、、、

なんで昨日まで何の痛みも無かったものが今日どうして

突然現れるのか?その境目はなんなのか?という事

なのである。その境目にある線が実に不思議というのか

・・・・

実はそんな事がこの2,3年結構あり、私の中では実は

壊れたという感覚がかなりを占めているのである。

何故壊れたという表現を使うかと言えば、

例えばパソコンやテレビや車なんかもそう

だと思うのだが、壊れるときは突如やって

くる場合がある。確かに予兆というのか前兆

のようなものがありだんだんと壊れていくという

事もあるが、実際突然動かなくなることも

ある。そんな時必ず壊れたという表現をする

のであるが、それに近いなぁというのが私の

感覚である。

この場合も同様に昨日まで動いていたものが

なんで急に止まるのか?その境目は一体なに?

そんな感じがするのである。

人間の身体を機械に例えるのもどうかと思うが、

実は機械は案外人間の身体を模して作られている

部分が大きくあるのではないか?と私は勝手に想像

している。

基本的に形状とかそういった事ではなく、テレビに

してもパソコンにしてもある種の知能的な構造が

人間に似ていたり、逆に人間との相互感覚の調和

という前提があり作られているような気がするのである。

なぜ白黒テレビからカラーテレビ、より美しく鮮明なもの

この必要性とはなにから生まれているのか?別に物事の

状態を伝えるだけで良いのであるならば白黒で十分で

ある。実際我々は新聞というものにおいては未だに白黒

部分による情報伝達で処理しておりそれになんら疑問

や不満は感じていない。しかしテレビはどんどんそう言った

ことを改善というのか進化させている。今や3Dである・・

何のためにと冷静に考えても、新たな技術によりマーケット

を拡大してとかいろいろな理由があったり、常に技術革新

がなんの疑いもなく起こるという事になるのかも知れないが

根本はなにか?と言えばなんとなく、人間が裸眼で見ている

機能に如何に近づけるかもしくはその裸眼機能の上を行くか

という、やはり人間の機能と寄り添うような観念がそこには

あるような気がしてならない。

人間の視覚は脳との関係に依拠していることは分かって

いるが、実は画像の駒を取り込んで脳で瞬時に判断して

その画像の意味と連続性を成り立たせているのであるが、

実はその優先順位として先ず立体的な把握を脳は指示

するらしのであるが、その場合の情報処理と対象の整合が

取れない場合所謂”錯視”と呼ばれる現象が起きてしまう。

ここから考えれば実に人間という精巧な構造にも僅かな

欠陥があることに気づかされる。しかし3Dなどというものは

ある意味そういう人間の構造上の限界点を可視化する

試みのような気がしてそれもやはり人間の肉体構造からの

発想のような気がするのである。

壊れたと言う感覚が増すもう一つの要因は、確かに病気や

怪我などによって壊れたとしても人間はある程度再生させる

機能を持っていることに気づく。しかしもう一つ言えるのは

必ずしも一度痛んだものは完璧には戻らないということも

そこには厳然と存在する。そこから考えれば、ある意味かなり

精巧に作られているのだなぁ?と改めて感じることがあるのである。

もっと掘り下げて考えると、実際人間の身体の循環システム

というのか構造はかなり緻密かつ複雑な構造によってなりたって

いる。例えば神経や血管、骨組みに至るまで、なぜこんな

上手くできているのか?と驚くほどに精巧であり、人間の生活

上不満が起きない構造がある?いや実際には人間の身体の

構造上から可能な生活を人間が歴史を重ねて作り出した

と言う方が正しいかもしれないが、いずれにしても精巧なのは

間違いない。

また、食物を食べて栄養素を取りだし老廃物として輩出

するという事が、自分の意思とは別に身体の構造として

日夜動いていることに驚愕する。

当たり前ではないか、と言われればその通りなのであり

人間以外の動物も皆そのような仕組みの中で生命を

維持している。しかしである、なぜこのような複雑な仕組み

が出来上がったのか?分かる人間がいるだろうか?

少し形而上学的で不毛と思われる向きも多いかもしれないが

私は実はそんな事を常々考えている。

誰が作った

神、仏という答えは実にありがい存在としてある。

まぁある程度それで解決してもいいのであるが、、

しかし、率直な疑問としてなんで、心臓は動き続けているのか?

実に不思議で仕方がない。

そう考えると自分の身体はなんで動いていて生命

維持の機能としての人間の精巧な構造を大半は

分からず、人間という姿形の肉体を着ているように

思うのは私だけなのだろうか?

まぁ近い感覚としてあげられるのは、車やパソコン、なんかも

その起動や維持の原理などほとんど知らなくても人間は

当たり前に活用している。だから壊れた、、などと言うことで

その機能が停止した時にあきらめを付けたりしている。

しかしホントは壊れると壊れていないという境目は一体

何が支配しているのかほとんど理解できていない。

基本は主体性が無いのである。その線は一体誰が

引くのか、、、そう考えると機械にしても人間にしても

起動している事に関しての構造上の主体性はまったくない。

強いて言えば

『おかげさまで、なんか良く分からないのですが偶然、壊れずに

生きています』というのが実際は正しいように思う。

ここから面白いなぁと思うのは、、人間とくに日本人と限定

してもいいのだが、ロボットという存在である。

なぜか日本人はロボットを作ろうと考えた場合、人間に近い

ものを猛然と考え出す。所謂ヒューマノイドと言う奴なのであるが、

西洋的なロボットの概念を考えれば、ロボットはそんなものである

必要はない。どちらかと言えば合理主義にかなう部分の補助的

役割の色が濃い、例えば工業用のロボットなどが良い例なのだが

産業革命以降、基本的には合理主義的概念による革新的社

会の発展、これが所謂ロボットの概念の底流にあるように感じる

のであるが、なんというのか日本人はなぜか人間そっくりなロボット

を追い求める。

これは何故かは分からないが、どこかで先述した偶然生きている

自分というモノを感じていて、その壊れる境界となる線を探して

いるような気が私はするのである。

可笑しいなぁと思うのは、ロボットが人間と同じような表情をした

などという事が出ると、皆見たがる。かくいう私も率先して見たい。

しかし冷静に考えればそんなものを見てなんになるのかという

冷静さも実は皆持ち合わせている。しかし見たい。これは何が

見たいのだろうか?

アイボという人工知能を有したペットロボットが以前存在したが、

なんでこんなものを日本人は作り出したのであろう?実に不思議

である。生き物で良いのではないかとも思うが、これはこれで別の

感覚としての生き物を感じているのである・・・・

私は思うのであるが、、

ロボットを作るというのは実は人間というものを知る一番の方法

なのではないか?と常々感じている。その肉体的構造も、ましてや

日本人は感情という部分までもロボットに担わそうとしている。

その感性から二次元世界のアニメーションではロボットというものが

人格を持ちという発展をさせたりエゴイズムを生ましたりという事を

夢想したりもしている。

別にそういった問題を想起するならば、作る必要もないのではないか?

と単純に思うのであるが、それが何故か猛烈に作っているのである。

まぁ、、からくり人形にしても、なぜ茶を運ばせるのか?

実にその発想が面白いのである。劇的な合理性というよりも

非合理性、、本来お茶を作る部分に合理性を認めれば

良いものを、どうでもよい運ぶ方に着眼するその考え方

が可笑しいのと同時になんの疑問もなく拍手喝采するその

感覚と連綿と邁進するその発想は何とも言えない可愛らしさがある。

以前、養老孟司さんが何かで語っていたが、機械とりわけ今の

コンピューターにおける知能は基本的に記憶容量の増大の恩恵が

大きいと語っていた。

確かにここ数年で記憶媒体の容量は格段に進化を遂げている。

ビット(bit) → バイト(B) → キロバイト(KB)

→ メガバイト(MB) → ギガバイト(GB) → テラバイト(TB)

テラバイトというのが一番大きな容量の単位になるのであるが

実際人間の記憶容量とはという疑問については

約1.25テラバイトらしいのである。

こう書いてもなんの感覚も生まれないが、

これを感覚的に分かるようにある例えを並べると

12テラバイトという約10倍で見てみると

その容量は

メモ用紙片面 : 約52億8000万枚分

電話帳 : 約100万6633冊分

オーディオCD : 約1万9358枚分

DVD : 約2614枚分

200GBのハードディスク : 約61個分

に相当する。これの約10分の一を考えれば

人間の記憶容量というものが大体感じ取れる

メモ用紙で5億枚分の機能が人間の知能には

備わっているらしいのである。。。。。

実際現在コンピューターの記憶容量は人間の

その数値を遙かに凌ぐものがあるらしい。

しかし養老孟司さん曰わく、そんなモノでは

人間というモノは作り出せないらしいのである。

これは単純な感覚として理解できる。

そんな機械に我々生身の人間がつくれるかい!

と威勢の良いことを言いがちだが

本質的にはなにも分かっていない。

逆から考えれば、これほどの英知をもって

しても作り出せない存在が人間なのであり、

その一人一人の緻密かつ精巧な構造は

現実の人類総体の知能を結集しても

作り出すことが出来ない。と言うことは

ある種、奇跡的に生まれて活動してい

るとしか思えない存在なのである。

今の我々は奇跡的に成り立っている。

これが壊れるというのは実際どれほど

恐ろしいことか・・・・

例えば3000万円のフェラーリを平然と

破壊できる人間がどれほどいるのか?

しかし人間一個人で其の感覚と整合

させた場合、フェラーリなど実に安価な車

でしかないのである。所詮人間の英知の

何割かで作り出せるものでしかない。

しかしそれに比べて人間と言えば、先述

の通り人間総体の英知を合わせても決して

作りだせない代物なのである。

こんな奇跡的な存在という事を解れば、、、、、

人は簡単に人を殺したりできないのではないだろうか?

二度と作り出す事ができないような存在。

奇跡的に存在する存在・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

などと考えてしまう。

自分がそんな大層な存在とは思わないが

たまに壊れる自分の身体を感じながら

なんかそんな事をフワフワ考えていると

憎たらしい奴も

可愛く感じる・・・

Twitterブログパーツ

CALENDAR

| 1 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 | |