田村さんとの出会い 2

October 28,2009

暗澹とした気持ち・・・

先方へ伺い開示してくれた平面図を覗き込むと

“壁”がない!!!!

あるのは唯一柱一本のみ。。。。。

建物の壁を背負っていない・・・

いわゆる“アイランド”型売り場だ。。。。

そして売り場面積を計算すると・・・約6坪。。。。。。。。。。。。。。。。。

お分かりかと思うが、我々の商売はある意味、床面積を

幾らもらっても意味がない・・肝心なのは“壁面積”なのだ。。

よくこういった商業施設の営業状況を計数的に明示する

場合、面積効率(坪単)と人員効率(%head)なのだが、実際

我々は人員効率を別にした場合、この面積効率で語られれば

実に不毛な部分が存在する。

極端に言えば床面積がなくても壁が一枚あれば売上は確保できる。

そうなれば揶揄するような滑稽な話になるが、坪面積0で売上が

ある・・・という解釈も可能なのだ。。

最高の面積効率と言えなくもない・・・

ここで冷静に考えてもらえれば分かるが、常々私などフッと感

じる部分で、美術品、特に絵画を飾り展示する施設やスペース

とはなんと無意味に広いのだろうか?という事である。

壁を如何に活かすかのために相当の床面積を保有しているのである。。。。。。。。

当たり前と言ってしまえばそうなのだが、しかし他の商業関係と

スペースを共有する場合、この当たり前は当たり前としては

通らない。。。。。美術品のための施設にのみ通用する常識で、

もっと言えば芸術品に深い理解を示す人たち(営利事情から距離

をおく)のみの常識だ・・・・

話を戻すが・・

平面図を見て、当然文句を言った、、しかし、相手も認識している

事情であり、板ばさみ状態。。。、そこは全体の計画で、決められた

面積・環境内で考慮するという前提があり、こちらの要望は通りそ

うもない。。

確かに年がら年中仮設状態で、特定顧客すら作り出せない環境に比

べれば格段に良い条件であることは間違いない。。。。。

先方の担当者も重々理解した上で苦悶の表情を浮かべながら

なんとかならないか?という懇願・・・

ここでなんともならない事をグチグチ言っても仕方がないので

一旦帰ってプランを持ってきますという事でその場を後にした。。

が、、帰りしなに、何気なく聞いた、、、

当然、壁はこちらで立てるプランになりますが、良いですよね??

いや、、、それはちょっと・・・限度がある。。。

限度??

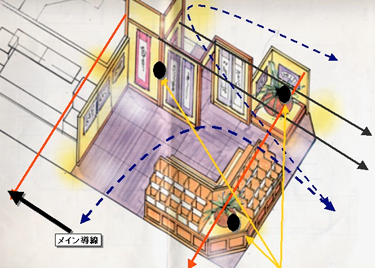

視覚を遮る度合いが強いもの、回遊導線が脆弱なものは無理という

事であった。。

確かに壁を背負えば、間口のみ開口すれば後は壁面積を十二分に

活用できるが、アイランドの場合、東西南北他の施設が控えてい

る。自分の所だけで視界や導線を遮断することは回避されるべき

事情であった。。

壁がなく絵を売る??

しかも6坪・・・

どうすれば???

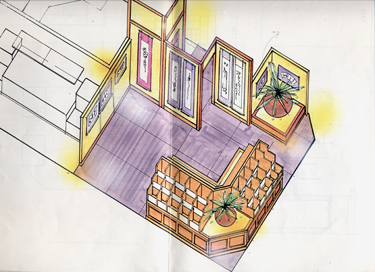

当然什器を考えそこに陳列する事も視野にはいれるが、所詮やはり

絵は壁に掛けなくては・・・・・ましてや高々6坪に如何程の什器

が置けるか?

う----------------------ん。。。

果たして良策が思いつくか?

無理!

ここで以前から考えていた

デザイナーという構想の登場である。

しかし自分の仕事の中に以前夢想したようなデザイナーは

存在しない。。それどころかまともなデザイナーすら知らない・・

果たしてどうするか?と悩んでいた時、少し前に私の周りの人間で

空間をデザイニングできる人と知り合ったという話をしていたのを

思い出した。。。

とにかく時間がない、、先方に再度伺うスケジュールは決まってい

たため、実際、選択の余地はない・・ここはその人に!と・・

しかし、取引もなんにもない、どこの誰か分からない飛び込みの

人間が突然電話して、その話しに果たしてしんみに相談にのって

くれるのだろうか?そして当然、、予算もない。。。

しかし考えていても解決には向かわない、、ここは図々しく行くしか

ないなぁ~、、、

という事で、連絡先を聞き電話した。

大手の会社であった。。

電話口で何を喋ったか覚えていないが、おそらく勢い込んでいたと

思うが、受話器の向こうから、、、一度来てください、という優し

い言葉、藁をもすがる思いで翌日早速伺った。

・・・・・・・・・・・・・

このときの一度来てくださいという優しい言葉をかけてくれ

たのが、、

田村さんであり

この時が最初の出会いであった。。

あれから8年・・・

まさか、その後、ギャラリーのディレクターとアーティスト

という間柄で仕事をするなどとは、この時、夢にも

思わなかった・・・

そしてこの8年前、、ここから田村さんの凄い力量を

目の当たりにする事になるのであった。。。。

つづく。。

田村さんとの出会い 1

October 27,2009

田村さんと出会って

もうかれこれ8年ぐらいになる。

最初どのような経緯で出会ったのか実はもう覚えて

いないのであるが、確か自分の周りにいた人間が

先に知り合っていたように思う。

その当時、営業で百貨店を多く得意先に持っていた

私は、毎年2月と8月に決まってどこかの百貨店が

行なう売場のリニューアル・リモデルという行為に頭を

悩ませていた。

悩む理由は4点である。

一つは経費、これは明らかな事であるが、リニューアル

したからといって必ず費用対効果が望めるものではない。

新たな環境に対する主体性は皆無とは言わないが、大半は

先方の思惑が優先される。

そこで二つ目、当然改装という改変を行なうことは現状が

良からぬ状態であるという事が大きな要因となる。という

事は売れていないわけであり、そこに追加資金を投入する

という事はリスク割合が上がる。

そして三つ目は、改装して“悪くなる”リスク。当然こういう

現象の可能性はある。一番目の悩みポイントの中に含ませた費

用対効果という部分では、下がらないまでも、費用に見合う効

果が得られないという結果も十分に考えられる。

そして四つ目、これが全体に一番大きいのであるが、そもそも

改装という事は建物全体で考えるメリットはあるかもしれないが

ミクロ部分で考えた場合、本当に得策なのかどうか?である。

平易に言ってしまえばこの時代、その程度の改変で下降を辿る

トレンドの本質が劇的に改善されるのであろうか?という事だ。

当然、改装直後3ヶ月は良いであろう…しかし中期的、いや今

だと短期的にもその改装効果は持つのだろうか?実に疑問が残る。。

とは言え、百貨店相手の取引の場合、その力の強弱の天秤は

明らかであり、決定事項に反駁するなどは現実的にはあり得ない

状況であった。であるから、、、悩んだとしても結果、改装という

決定事項は履行しなくてはならないのであった。。

そんな悩みを抱えた8年前、私の前に現れた?のが田村さんだった。。

どの道、決定した事項に従わなければならないのであるならば、現状を

少しでも良く(数字の恒常的な伸長と費用対効果の最大限)する。

それは結果論として整合させるのではなく、事前にそういう構想を具

体的かつ主体的にリードできるようにしたいという思いがつよくあり、

そのためにはどうしたら良いか…・・

根本的なベクトルは全て同じである。それは売上を上げるという事

なのである。

しかしその結果というものを導き出すには、立場の違いもあれば、

考え方、時代性そんな諸々が関係者間を多角度で攻撃する。

その中で主体性を貫くには、過去の売上データ-や、今のトレンド

考察、マーケッティングといったものを提示しても、ある意味全て

机上論“観念論”になってしまう。

ここで最大の問題の接触点が浮き彫りになってくる。改装とは物理

的空間の変更なのであるが、それの根拠が売上向上である。

この二つの線を交差させることなく、一本の線として融合させるのが

改装の妙味である筈なのであるが、どちらかと言えば初期売上構想、

中期後期物理的構造へと話がセパレートになり最悪は交差し合致し

ないという結果が現れたりする。

この中期後期の物理的空間に関する懸案事項のタイムゾーンでは基本

的にこちらの主体性は発揮できない。それはあくまで相手側・百貨店

の資産的問題であるからだ。。。

しかし、ある程度経験を積んだこの頃、この二つの線を起点からこちらが

握り誘導できれば、それはかなりの効果を発揮できるのではないかなぁ?

とおぼろげながらに考え出した。

そのためには何が必要か?数字に関しては此方にデーターの積算があり

ウィークポイントもある程度把握できている。しかしそれと物理的空間

を融合させ、観念論から一歩前に行く為には、具体的な“可視化”行為が

相手側には必要となってくる。

こちらの構想、空間機能分掌と根拠、それらを数字として提示する。

ここを強烈に初期にこちらで押えられれば・・

そうなるとこれは自らだけでは出来ない、専門分野の人間が必要。

それなりのプロとの競作にてプレゼンしなければ、根拠としては薄い。

そういったプロ?これは空間をデザインできる、、

デザイナーしかいない、という結論に到達した。

しかもこちらの商売のストーリーを理解しある程度経験値からより以上を

引き出してくれ能力、、、そして“安い”。。。。

そんな都合の良い人が果たして存在するのかぁ??

誤解があってはいけないが、今まで私が書き連ねてきたことなど、百貨店、

特に婦人服や食品などではごくごく当たり前の考え方であり、特別な

思考構造ではない。

しかし、私が住む“美術品”などと呼ばれる百貨店内の社会においては

ある種の劇的さがあったのは間違いない。

それまでは百貨店の建物全般を取り仕切るデザイナーへ丸投げであり、

出来上がってから全てを考え出し、そして請求書が送りつけられてく

る。。。

だから結果など

時間経過でしか分からないのであった。バブルの頃などは外人デザイナー

等と言うものを起用し、和風の売場でありながら全く見当違いの機能性を

持たせ、到底受け付けられない…お客様の目線は一体どこ??というような

とんでもないものに出くわした経験もある…

これら今までの悪弊を解消し、尚且つ生来、他人に指示される事を嫌う

私の性根がウズウズとうずき出していたことを押えるには、、

デザイナーかぁ・・

と言うようにおぼろげながら考えていたある時、ある店の改装計画が

私の前にもたらされた。

この改装計画は先方から強要ではない、自分が何ヶ月もかけて改装の必要性

を訴えていたものであった。しかし、単独で経費を捻出することは難しく

全体の改装計画が浮上し、そのタイミングで全体計画費の中に混入させなけ

れば出来なかった代物であった。。。。

お店は日本の地方百貨店としては最大のグループ店舗数と売上を誇る名門であり

今回の案件はその本店であった。。

そう聞くと、それほど大きなお店と取引していれば売上もそこそこあるのでは

と当然想像してもおかしくないのであるが、、実際は反対で、本店という百貨店

では最大の機能を有する店で、そのポテンシャルを全く引き出せていない現状

があった…

売場は長年の様々なしがらみからか?とにかく仮設状態。本来基礎売上として

目論むべき商材の展開が脆弱…どころか売上予算から勘案しても在庫量の過小

・ ・

当然仮設の売場に常設のバックヤードは存在しない。よって在庫をもてない

展開面積が少ない・・商材が少ない・・などという悪循環が数年続いていた売

場。。

年商が1,500万円程度、月商100万強、しかもそのうち約50%近くが

年数回行なわれる通販などの企画販売…この売場が保てた理由の一つは

条件付買取という(季節ごとの返品を条件として)取引条件が下地として

存在した。。

だから年商と言う区切りをつければ上記金額なのであるが、月ごとにみれ

ば数百万円という月もあり、返品と仕入のバランスが崩れた月などは数十万

などということも多々あった…

この取引条件もそうなのであるが、なにもかも状況を好転させるには先ず

固定的な売場機能を有した環境に変更しなければ何も始まらなかった。

そんな問題を抱えた所から

いよいよ改装するという連絡

勇んで先方へ向かったのであるが・・

改装計画の落とし込み平面図を見せられた瞬間

気持ちが暗澹としたのであった。。

つづく。。