宋知宣 土の雨 プレスリリース

October 24,2009

秘蔵ムービー公開 2

October 23,2009

October 23,2009

さて

昨日のムービーは

いかがでしたでしょうか?

層を成す裏打ちを取り外す

これを専門用語で”上げる”と言う

のですが、これを可能にしている

技術が日本の表装であり、掛軸なのです。

さて、あまり昨日のように”枕”がながくなって

もいけませんので、今日は早速に続きを見ていただく

事といたします。

昨日の本紙一枚になった所からの

スタートです。。

今日のムービーには、その本紙が

劇的に変化する瞬間が含まれていま

すので・・・

是非、、お楽しみください!!

では。。

昨日のムービーは

いかがでしたでしょうか?

層を成す裏打ちを取り外す

これを専門用語で”上げる”と言う

のですが、これを可能にしている

技術が日本の表装であり、掛軸なのです。

さて、あまり昨日のように”枕”がながくなって

もいけませんので、今日は早速に続きを見ていただく

事といたします。

昨日の本紙一枚になった所からの

スタートです。。

今日のムービーには、その本紙が

劇的に変化する瞬間が含まれていま

すので・・・

是非、、お楽しみください!!

では。。

秘蔵ムービー公開 1

October 22,2009

October 22,2009

今日は皆様に

秘蔵ムービーを公開させていただきます!

と、、その前に、この“秘”という文字

これにはあらゆる意味で“そそられる”ものがあるのを

改めて感じてしまうのは、私だけだろうか??

以前、個人的なブログを書いていたとき

SEO的に

この“秘”を中心にブログを書けば

ヒット件数がアップするのではないか?と・・

秘部、秘め事、秘所、、、なる文字をほくそ笑み

ながら仕込んだことを思い出す・・・・

う-------------ん、、何というのか恥ずかしながら

私と近似する世代の男子誰しもがそうだった?と

勝手に想像と共感を求めるようで恐縮なのであるが、、、

初めて英和辞書や広辞苑を手にした青年期

コソコソといかがわしい文字を調べたのと

なにか似てはしないだろうか???と・・・・思いながらの

SEO効果であるが、結局大しての結果は得られなかった・

・・

よくよく考えれば、、本職?、素人含めて

競争率が激しかった・・・・・

さすが“秘”である・・・

もう、、、奥行きが・・・

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

という、、くだらない話はさておき

今日紹介する

秘蔵ムービーとは

本当に秘蔵で、、本来秘め事です。

先般、早崎雅巳さんの実験として

掛軸のことを少し書かせていただいたのであるが

その際、文章にて説明させていただいた事の

具体的部分の映像化です・・

私はその項にて、中国の掛軸と日本の掛軸の違いの

最大は仕立て直しの可否であると結論づけたのであるが、

実際どのような作業、職人の技術があるのかを今回

ムービーで紹介させていただきます。

実は、この事は真面目に申し上げたいのですが

このような職人さんの技術を公開するというのは

異例であり、本来それぞれの職人さんが秘匿すべき

モノである事は誰しもが想像に難しくない事情で

あることは理解していただけると思います。

その事を理解した上で

今回、いつもお世話になっているS堂のT社長に

無理を言い、快く了解をもらい許可を得ました。。

S堂のT社長は私よりも少し年上で、知りあった

のはかなり前になります。仕事には非常に厳しい

方なのですが、プライベートでは何度も酒席を共

にした間柄で、、、、、、、

よく飲み遊びましたよね?T社長!!

と言うような間柄なのですが・・・

今回のムービーは、あるイベントでデモ用に制作したもので

一般には一切公開しなかったものなのですが、、、、、、、、

T社長のポリシーのもと、今回公開させていただく事に

なりました。。

このT社長

表具の啓蒙

と言えば大層なのですが、、

所謂、表具=高い・・・という根拠のない印象と、

どこに相談すれば良いのか?という一般的な疑問

に対して、もっと気軽に、丁寧に答えられる環境

を目指し全国で惜しげもなくその技術を披露し、

来場者に対し丁寧な相談と根拠ある見積もり提示を

行ってらっしゃる“表具界の革新者”なのです。

従来の一般的な表具師さんに持つイメージ、

お寿司屋さんの時価みたいなオドロオドロシイような

ことではなく、また、、表具の名門のように冷たくなく

もっとカジュアルに表具という技術を身近にという

ことをコンセプトに考えておられるのです。

何事もそうだと私は思うのですが、、

一握りの人が秘匿していての発展はありえないし、、、

かといって下卑た調子では誰しもの共感は得られない。

確固たる信念を持ち、品性正しく信条を貫く行為には

必ず発展が伴うものと思うのです。

そういう意味で私はT社長の行動には常に共感し感銘しきり

なのです。。

ここに紹介させていただく技術は、ある意味現代的に、

試行錯誤の上で完成され、今だ進化しつづけている途上

というのが正確のような気がいたします。

表具界にはSやOやU、、Tなどという名門中の名門が

存在しますが、、、それはそれで類稀な技術を伝承し他の

追随を許さない存在として確固たる地位を築いています。

しかし、果たして“現代の要望”という部分に対し

どれほどそれら名門が答えられるのか?金額を含め?

ここでは具体例は申し上げられませんが、、ある種の

部分を知る私は正直疑問を持っております。。

それから言えば、このT社長が革新的に進める仕事とは、

現代の我々の要望に対しいつも挑戦を挑んでくれます!

そして答えを探し続けてくれています。。

さて、説明が少々長くなりすぎてしまいましたが、

ムービーは2回に分けて公開させていただきます!

是非、他国にない、我が国独自に編み出した技術の

一端をご堪能してください!!

秘蔵ムービーを公開させていただきます!

と、、その前に、この“秘”という文字

これにはあらゆる意味で“そそられる”ものがあるのを

改めて感じてしまうのは、私だけだろうか??

以前、個人的なブログを書いていたとき

SEO的に

この“秘”を中心にブログを書けば

ヒット件数がアップするのではないか?と・・

秘部、秘め事、秘所、、、なる文字をほくそ笑み

ながら仕込んだことを思い出す・・・・

う-------------ん、、何というのか恥ずかしながら

私と近似する世代の男子誰しもがそうだった?と

勝手に想像と共感を求めるようで恐縮なのであるが、、、

初めて英和辞書や広辞苑を手にした青年期

コソコソといかがわしい文字を調べたのと

なにか似てはしないだろうか???と・・・・思いながらの

SEO効果であるが、結局大しての結果は得られなかった・

・・

よくよく考えれば、、本職?、素人含めて

競争率が激しかった・・・・・

さすが“秘”である・・・

もう、、、奥行きが・・・

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

という、、くだらない話はさておき

今日紹介する

秘蔵ムービーとは

本当に秘蔵で、、本来秘め事です。

先般、早崎雅巳さんの実験として

掛軸のことを少し書かせていただいたのであるが

その際、文章にて説明させていただいた事の

具体的部分の映像化です・・

私はその項にて、中国の掛軸と日本の掛軸の違いの

最大は仕立て直しの可否であると結論づけたのであるが、

実際どのような作業、職人の技術があるのかを今回

ムービーで紹介させていただきます。

実は、この事は真面目に申し上げたいのですが

このような職人さんの技術を公開するというのは

異例であり、本来それぞれの職人さんが秘匿すべき

モノである事は誰しもが想像に難しくない事情で

あることは理解していただけると思います。

その事を理解した上で

今回、いつもお世話になっているS堂のT社長に

無理を言い、快く了解をもらい許可を得ました。。

S堂のT社長は私よりも少し年上で、知りあった

のはかなり前になります。仕事には非常に厳しい

方なのですが、プライベートでは何度も酒席を共

にした間柄で、、、、、、、

よく飲み遊びましたよね?T社長!!

と言うような間柄なのですが・・・

今回のムービーは、あるイベントでデモ用に制作したもので

一般には一切公開しなかったものなのですが、、、、、、、、

T社長のポリシーのもと、今回公開させていただく事に

なりました。。

このT社長

表具の啓蒙

と言えば大層なのですが、、

所謂、表具=高い・・・という根拠のない印象と、

どこに相談すれば良いのか?という一般的な疑問

に対して、もっと気軽に、丁寧に答えられる環境

を目指し全国で惜しげもなくその技術を披露し、

来場者に対し丁寧な相談と根拠ある見積もり提示を

行ってらっしゃる“表具界の革新者”なのです。

従来の一般的な表具師さんに持つイメージ、

お寿司屋さんの時価みたいなオドロオドロシイような

ことではなく、また、、表具の名門のように冷たくなく

もっとカジュアルに表具という技術を身近にという

ことをコンセプトに考えておられるのです。

何事もそうだと私は思うのですが、、

一握りの人が秘匿していての発展はありえないし、、、

かといって下卑た調子では誰しもの共感は得られない。

確固たる信念を持ち、品性正しく信条を貫く行為には

必ず発展が伴うものと思うのです。

そういう意味で私はT社長の行動には常に共感し感銘しきり

なのです。。

ここに紹介させていただく技術は、ある意味現代的に、

試行錯誤の上で完成され、今だ進化しつづけている途上

というのが正確のような気がいたします。

表具界にはSやOやU、、Tなどという名門中の名門が

存在しますが、、、それはそれで類稀な技術を伝承し他の

追随を許さない存在として確固たる地位を築いています。

しかし、果たして“現代の要望”という部分に対し

どれほどそれら名門が答えられるのか?金額を含め?

ここでは具体例は申し上げられませんが、、ある種の

部分を知る私は正直疑問を持っております。。

それから言えば、このT社長が革新的に進める仕事とは、

現代の我々の要望に対しいつも挑戦を挑んでくれます!

そして答えを探し続けてくれています。。

さて、説明が少々長くなりすぎてしまいましたが、

ムービーは2回に分けて公開させていただきます!

是非、他国にない、我が国独自に編み出した技術の

一端をご堪能してください!!

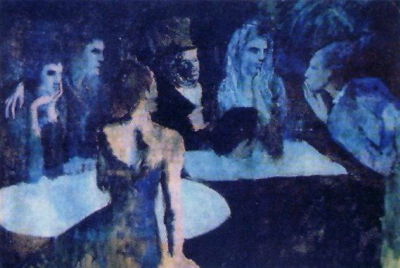

B・A・S・Q・U・I・A・T

October 21,2009

October 21,2009

ある日

DVDを借りに行った。

棚をしばらく眺めていて

うん?と閃くスペル!

B・A・S・Q・U・I・A・T

バ・ス・ケェア・ト???

あー!

バスキア!

そうそうバスキアだ!!!

懐かしい名前だ。。

思い出した数年前に作られたのは知っていた。

見なくてはなぁーと思っていたがそのままだった。。

監督、ジュリアン・シュナーベル!

この名前も実に懐かしい。。

バスキア!シュナーベル!

私が高校を出て大学在学中にかけての“アイドル”

であり絵画界のスーパースターだった。。

ヘリング・バスキア・ウォホール・メアリーブーン

・シュナーベル…・

これらのアイコンが頭の中に一気に蘇ってきて、

慌ててクリックしまくった!!

早速借りて帰り見たのだが、面白かった。

まぁ映画として優れているというよりは、この時代の

実像みたいな、あの時なにがあった?というような部

分のリアルな感覚が私としては面白かったのだ。

当時、僅かな紹介記事しかなく、彗星のように現れ、

瞬く間にアートシーンを席捲し、あっという間に死

んで消えてなくなった。。。。

当時の私には、この程度の情報しかなかった。

作品を大きく取り上げた雑誌も我々田舎に住んで

いるものには全く触れる機会がなかった。

僅かなスリット記事を凝視し想像を掻き立ててい

たのが実際で、なぜか?ウォホールと近い距離におり、

なんの関係なのか?それもよく分からなかったが、

アートシーンの大御所と新進気鋭のペインターという

絵図らは、我々にとって“こいつが今のトップランナーか?”

という強烈なイメージを植え付けた。。

この映画は、その当時の想像でしかなかったものを垣間見た、

覗くような面白さが私にはあった。。

映画そのものも他の伝記映画に比べても上質であること

は間違いない。

シュナーベルという画家が撮った映画というものの視点

が大きな色彩として感じられた。

タダ単なるオマージュではなく、絵画ビジネスという

側面をストリー構成の大きな軸に置いている視点は、

実際にこの世界に身をおいたものの実感としてかなり

の具体性があり、叙情的なものだけで時系列を構成し

ていない点が実にリアルであり、バスキアを取り巻い

ていた環境、時代と何故彼が存在したのか?できたのか?

という部分を太い輪郭線で描き出せたのはこの手の伝記

映画にとっては秀逸であることは間違いない。

その部分がしっかりと構成されているからこそ、

バスキアという特異な画家が抱えていた苦悩も分

かり安く伝わってきた。。

ただ残念なのは、この苦悩が少し散漫だった点と、

バスキアの目線ではなく、なんとなくシュナーベル

の視線が強いような気がした。

苦悩の要素が客観的なこじ付け気味なものがちりば

められており、その連関が少し脆弱じゃないか?しかも

終盤にそれらがどうも上手く集約しきれていなかったよ

うな気がする。

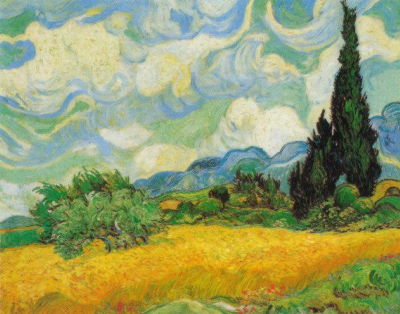

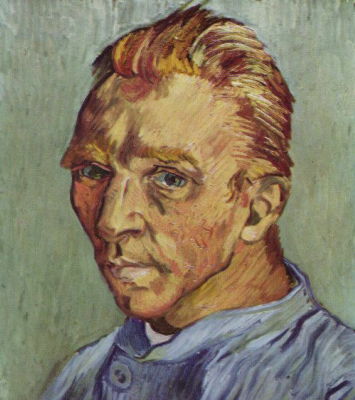

この映画は先ず結論から語り始められる。それは、

二度とゴッホのような失敗をするな!

なぜ人は絵が好きなのか?という事だ。

絵画史上の中でゴッホは特別な存在だ。

それは作品ではない。

生きている間は見向きもされず、死んでからとて

つもない価値が生れたというギャップこそが特別

なのだ。

これはなにを意味するか?ある意味生存中から価値

を見出せなかったという反省点ではなく、こういっ

た価値創出があるのか?という新たな発見であり、

それを作為的にしなくては?

しかも、なぜ人は絵が好きなのかという疑問を解決

する最高の沸点を作り出さなくてはというマーケッ

ターの焦燥感からくる問題だと私は感じた。

その可能性はどこに潜んでいるか?それをゴッホ以降

誰しもが探しつづけ、そのパズルの中で発見された

ピースこそがバスキアであり、ある意味マーケッター達

の生贄になったというのがこの映画の大きな軸であると

思うのだ。

その最大の要素が“黒人”であるという点だ。

これはある意味映画の中ではさほど描かれていないが、

バスキアは初期確信的にこのマイナス点を売り込み要素

に活用したのは間違いない。

それが残されたピースであるかのような売り込みであっ

たのも間違いないと私は思う。

このマーケッターたちとの合致点までは最初の結論から

受ける流れとしては良かった。しかし中盤から後半にか

けて、成功してからのちの姿を画家の客観的な目線に

シフトさせた時点から怪しくなってくる。

この視線は画家の目線ではない。画家を取り巻く人間達

の視線であり、その中で苦悶する画家という事で一貫す

ればさほど問題はないし、バスキアの存在がもっと浮き

彫りに出来たのだろうと思うのだが、実はバスキアの目

線風のシュナーベル視線、画家であり同時代人であり友

人でありそれを撮影する映画監督の目線が混入すること

によって少し全体が散漫になった。

これが少し残念だった。。どうもこの時代の実相と

ゴッホ的悲劇を無理にシンクロさせようとした感覚

が最後の部分でリアリティーを無くしたような気が

したのである。。

まぁでも、、色んな意味で面白かったし愉しめた。

見終わった後、ネットでバスキアを調べた。

今は便利だ…

昔、この手のことを調べるのには一時間かけて京都

の街中まで出かけ大概立ち読みで情報を収集していた。。

美術書籍は高いからそうそう買えない、だから長い

時間をかけ立ち読みで頭に叩き込んだ。。。

私の絵画知識などほとんどが立ち読みという窃盗的

知識でしかない。。。

輸入の洋書など何度も同じものを見た記憶がある。

それからすると今は実に便利だ。。。

キーボードを叩けばいくらでも情報が飛び込んでくる。

しかし、情報の垂直化がないのではないかとも思う。

すべて水平に広がり、殺人事件もワイセツな内容も

、国の根幹的政治も藝術も平滑な段差のないなかで

頭の中に流れ込んでくる。。。

これは本当にいいのだろうか?とも正直考える。

だからコアなムーブがないのかなぁ?とも思うし、

今のお笑いをブームと呼んでいるのも、実は大き

な違和感がある。確かに集合体は膨れていってい

るが、突き抜けた存在が誰もいない。

M1というタイトルによってしか識別できないし、

テレビの露出時間から考察しなくては分からない。

厳然としてオピニオンが存在していない、もしくは

そんなものが必要ないのかもしれない。

そこから考えても、自分が青年期を迎え、価値観

を形成した時代の確固たる寵児であったバスキア

にはある種のノスタルジーを強く感じてしまうのだ。。

映画は10年前の製作、バスキアはなんと20年前

に死去。

そうか20年も前の絵描きだったのか・・と改めて感じた。

私が彼をリアルに知ったのが20歳前後であるから当然な

のだが、なぜかそんな昔に感じられなかった。。

それは、今でも私は彼の絵が好きだからだ。

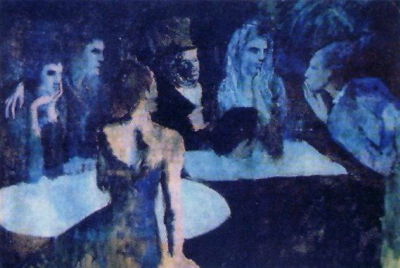

最初に見たときもそうだった。1980年代中盤に登場、

パンクからポストパンクにそれを覆うようにヒップ

ホップの世界がミュージックシーンに登場し、グラ

フィティーなどのストリート文化が、濁流のように

それまでの価値を飲み込む爆発的な勢いがあり、

その濁流の中から踊りでたアーティストこそが

キースヘリングでありバスキア、シュナーベルだった。。。

この勢いは若い私を魅了した。落書き・グラフィティ

ーというアナキズムの匂いがプンプンするアウトサ

イダーが一気にそれまでの権威を凌駕する風景にワ

クワクしたのだった。

そしてその背景だけが私を虜にしたのではない、

やはり本質的には、その流れの中で見えていた

彼の描く絵がすきだったのである。

色々な絵画論があり、バスキアの時代と彼の作品

も何がしかの包括的な理論背景を後年植え付けられ、

そこから解釈することは簡単である。

私が認識していたこの時代のムーブはニューペンテ

ィングという名前であった。

一般的にミニマリズムやコンセプチャルアート

がアートシーンをかなりの強度で締め付け、

著しい閉塞感を生み出していた時代に突如その

突破口的に出てきたのが原始的な力強い表現主義、

新しい表現主義・ニューペインティングの作家達だった。

しかしこれは作家というよりも絵画市場・絵画シーン

を取り巻く連中の革命的行為と思ったほうが正確なのだが、

とにかくそういった時代的流れがあった。そのなかでグラ

フィティーが融合し、過去例のない黒人アーティストとい

うカリスマ性を備え登場したのがバスキアであった。

だからある意味黒人初の絵画界における表現主義者とい

う括りでいいのかもしれないのだが、私が感じた彼の絵

に対する好意とはそういう論理的な立ち位置のことではない。

単純に彼の“ペイント”が好きだったのだ。

落書き的要素と挑発的、懐疑的な文字の構成。瞬間的

効果を最大に引っ張る色彩コントラスト。

不完全な完成という無責任的感性の責任。

ここに私が好きなペイントと呼ぶ作業上の純粋性が存在する。

バスキアの絵画は見ていただければ分かるが、

かなり散逸的なアイテムがそれぞれ連関なく

描きこまれている。

そして色彩も瞬間的な視覚効果を最大限に活かした

手法がとられ、その意味でも落書き的要素はかなり

詰まっているのだが、これらの画面を一つにまとめ

るというのは、現実問題誰しもに出来る作業ではあ

るのだが、これほどまでにセンス高くできるのは彼

しかいないという絶対ポイントが存在する。

センスがあるのだ。間違いかもしれないがプリミテ

ィブなセンスがある。

これは言葉にすれば簡単だが、実際にはかなり難しい。

例えばお洒落の究極とは、一つ間違えば“田吾作”

になってしまうという“キワ”エッジにその高い

感性が存在し、その僅かな縁刃的経路をかなりの

スピードで走れる才覚が必要なのだが、バスキア

のセンスも同様に、一つ間違えば、なんて事のな

い落書きに成り下がるものが、妙なバランス感覚

で保たれているところがスゴイと感じる点なのだ。

私の個人的感想だが、当時日比野克彦がダンボール

に書き込んでいたものはバスキアから盗んだものに

他ならない。。といよりも、、一番上手に真似

、アレンジができた、、という方が正確かもしれない。。

バスキアのこの神業的センスは彼の表現スタイルを

集団化できなかった。だから彼だけしかない。。

彼の前にも彼の後にもなにもない彼のみだ・・

そしてこのセンスだが

絵画の技術や知識がない、ある意味原始的な部分

から絵画をはじめた場合を考える。

これは人間の本能として備わっている絵画を描く

という欲求に素直にしたがった場合を仮定するのだが、

この場合、どのような方法論がとられるのだろうか?

子供というのがそのサンプルケースとしては一番妥当

なような気がするのだが、彼らの絵を考察すると分か

るが、アイコンの連発であり、大人のFIX感とは

まったく違ったところで完結していく。

色も自然界の法則的記号にはまったく従う必要性も

感じていない。空が黒だろうが赤だろうが、人間が

人間らしかろうがらしくなかろうが、そんなものは

まったく関係ない。とにかく白い画面を自らの情報

と与えられた物理的要素(絵の具が6色である、紙

の大きさ等)で埋め尽くしてく。

そこからなにかを求めることもない。

しかし、大人からみればある種の完結をその絵から

求めていく。子供の絵は素晴らしい!という固定的

記号で結論つけるが、子供たちは自分が描いたもの

を決して子供の絵とは思っていない。

ある欲求をもとに描き出す、そして続ける。

しかし本人が絵の中に終わりを告げる要素はない。

止めなさいという号令か、眠くなるなどの肉体的

停止か、とにかくまったく結論を必要としていない。

これが原始的と呼ぶのかどうかは別にして、

ペイント、絵画を描く単純且つ純粋な欲求行為で

あることは間違いない。

しかし、具体的絵画としては十分その存在は残る。。

本人が意識していなくても、アイコンからメッセージも

残る。。

この純粋な絵画を描く欲求行為を大人の視点で制御

したり、スイッチを切り替え子供のように解放し完

成させたのがある意味バスキアなのでは?と私は思

うのである。。

ここにポロックのような感性やデ・クーニングのよう

な理知的な部分はない。とにかくアイコンを描きつづ

け、気の付いたときに色をつける、そして神が憑依し

たかの如くに纏め上げる能力は、ペイントというもの

を単純行為化した中でより高い次元で最後まで完結で

きた唯一ではないかと思うのである。

ただ描く、自分が描く、主体的に描く。

瞬発的に生れる欲求と完成された理知的な効果との間

に存在する回路を猛スピードで行き来し、その間に様

々な要素を奇跡的に装飾していくというのが彼の凄み

の部分だったと思うのである。

ここに、時代が生んだ、この時代に登場した独特の

表現の必然性を若い私は感じたのであった。。

映画の中でインタビューに答えるシーンがあるのだが、

実に象徴的であった!

「画面の中にある言葉、文字はどこからきたのか?

どういう意味があるのか?」

と尋ねるが

「Jazz奏者(名前を忘れたがマイルスだったかな・・)

の音に同じ質問をするか?」

とバスキアは答える、

その感性は今でも十分共感できるものがある。。

…・・

まぁ色々書いたが

当時、カッコよかったのだ。絵も彼も・・

正直、憧れて似たような絵を描いた。。

けど、とても描けなかった。。。。

日比野克彦には嫉妬に近いも?いや

確実な嫉妬を感じていた。。

あんなもの!

バスキアの真似じゃねえか!ってな風に。。

彼、バスキアは

そんな20年前の私の

憧れの存在であり

今も大好きな

ぺインターだ!

DVDを借りに行った。

棚をしばらく眺めていて

うん?と閃くスペル!

B・A・S・Q・U・I・A・T

バ・ス・ケェア・ト???

あー!

バスキア!

そうそうバスキアだ!!!

懐かしい名前だ。。

思い出した数年前に作られたのは知っていた。

見なくてはなぁーと思っていたがそのままだった。。

監督、ジュリアン・シュナーベル!

この名前も実に懐かしい。。

バスキア!シュナーベル!

私が高校を出て大学在学中にかけての“アイドル”

であり絵画界のスーパースターだった。。

ヘリング・バスキア・ウォホール・メアリーブーン

・シュナーベル…・

これらのアイコンが頭の中に一気に蘇ってきて、

慌ててクリックしまくった!!

早速借りて帰り見たのだが、面白かった。

まぁ映画として優れているというよりは、この時代の

実像みたいな、あの時なにがあった?というような部

分のリアルな感覚が私としては面白かったのだ。

当時、僅かな紹介記事しかなく、彗星のように現れ、

瞬く間にアートシーンを席捲し、あっという間に死

んで消えてなくなった。。。。

当時の私には、この程度の情報しかなかった。

作品を大きく取り上げた雑誌も我々田舎に住んで

いるものには全く触れる機会がなかった。

僅かなスリット記事を凝視し想像を掻き立ててい

たのが実際で、なぜか?ウォホールと近い距離におり、

なんの関係なのか?それもよく分からなかったが、

アートシーンの大御所と新進気鋭のペインターという

絵図らは、我々にとって“こいつが今のトップランナーか?”

という強烈なイメージを植え付けた。。

この映画は、その当時の想像でしかなかったものを垣間見た、

覗くような面白さが私にはあった。。

映画そのものも他の伝記映画に比べても上質であること

は間違いない。

シュナーベルという画家が撮った映画というものの視点

が大きな色彩として感じられた。

タダ単なるオマージュではなく、絵画ビジネスという

側面をストリー構成の大きな軸に置いている視点は、

実際にこの世界に身をおいたものの実感としてかなり

の具体性があり、叙情的なものだけで時系列を構成し

ていない点が実にリアルであり、バスキアを取り巻い

ていた環境、時代と何故彼が存在したのか?できたのか?

という部分を太い輪郭線で描き出せたのはこの手の伝記

映画にとっては秀逸であることは間違いない。

その部分がしっかりと構成されているからこそ、

バスキアという特異な画家が抱えていた苦悩も分

かり安く伝わってきた。。

ただ残念なのは、この苦悩が少し散漫だった点と、

バスキアの目線ではなく、なんとなくシュナーベル

の視線が強いような気がした。

苦悩の要素が客観的なこじ付け気味なものがちりば

められており、その連関が少し脆弱じゃないか?しかも

終盤にそれらがどうも上手く集約しきれていなかったよ

うな気がする。

この映画は先ず結論から語り始められる。それは、

二度とゴッホのような失敗をするな!

なぜ人は絵が好きなのか?という事だ。

絵画史上の中でゴッホは特別な存在だ。

それは作品ではない。

生きている間は見向きもされず、死んでからとて

つもない価値が生れたというギャップこそが特別

なのだ。

これはなにを意味するか?ある意味生存中から価値

を見出せなかったという反省点ではなく、こういっ

た価値創出があるのか?という新たな発見であり、

それを作為的にしなくては?

しかも、なぜ人は絵が好きなのかという疑問を解決

する最高の沸点を作り出さなくてはというマーケッ

ターの焦燥感からくる問題だと私は感じた。

その可能性はどこに潜んでいるか?それをゴッホ以降

誰しもが探しつづけ、そのパズルの中で発見された

ピースこそがバスキアであり、ある意味マーケッター達

の生贄になったというのがこの映画の大きな軸であると

思うのだ。

その最大の要素が“黒人”であるという点だ。

これはある意味映画の中ではさほど描かれていないが、

バスキアは初期確信的にこのマイナス点を売り込み要素

に活用したのは間違いない。

それが残されたピースであるかのような売り込みであっ

たのも間違いないと私は思う。

このマーケッターたちとの合致点までは最初の結論から

受ける流れとしては良かった。しかし中盤から後半にか

けて、成功してからのちの姿を画家の客観的な目線に

シフトさせた時点から怪しくなってくる。

この視線は画家の目線ではない。画家を取り巻く人間達

の視線であり、その中で苦悶する画家という事で一貫す

ればさほど問題はないし、バスキアの存在がもっと浮き

彫りに出来たのだろうと思うのだが、実はバスキアの目

線風のシュナーベル視線、画家であり同時代人であり友

人でありそれを撮影する映画監督の目線が混入すること

によって少し全体が散漫になった。

これが少し残念だった。。どうもこの時代の実相と

ゴッホ的悲劇を無理にシンクロさせようとした感覚

が最後の部分でリアリティーを無くしたような気が

したのである。。

まぁでも、、色んな意味で面白かったし愉しめた。

見終わった後、ネットでバスキアを調べた。

今は便利だ…

昔、この手のことを調べるのには一時間かけて京都

の街中まで出かけ大概立ち読みで情報を収集していた。。

美術書籍は高いからそうそう買えない、だから長い

時間をかけ立ち読みで頭に叩き込んだ。。。

私の絵画知識などほとんどが立ち読みという窃盗的

知識でしかない。。。

輸入の洋書など何度も同じものを見た記憶がある。

それからすると今は実に便利だ。。。

キーボードを叩けばいくらでも情報が飛び込んでくる。

しかし、情報の垂直化がないのではないかとも思う。

すべて水平に広がり、殺人事件もワイセツな内容も

、国の根幹的政治も藝術も平滑な段差のないなかで

頭の中に流れ込んでくる。。。

これは本当にいいのだろうか?とも正直考える。

だからコアなムーブがないのかなぁ?とも思うし、

今のお笑いをブームと呼んでいるのも、実は大き

な違和感がある。確かに集合体は膨れていってい

るが、突き抜けた存在が誰もいない。

M1というタイトルによってしか識別できないし、

テレビの露出時間から考察しなくては分からない。

厳然としてオピニオンが存在していない、もしくは

そんなものが必要ないのかもしれない。

そこから考えても、自分が青年期を迎え、価値観

を形成した時代の確固たる寵児であったバスキア

にはある種のノスタルジーを強く感じてしまうのだ。。

映画は10年前の製作、バスキアはなんと20年前

に死去。

そうか20年も前の絵描きだったのか・・と改めて感じた。

私が彼をリアルに知ったのが20歳前後であるから当然な

のだが、なぜかそんな昔に感じられなかった。。

それは、今でも私は彼の絵が好きだからだ。

最初に見たときもそうだった。1980年代中盤に登場、

パンクからポストパンクにそれを覆うようにヒップ

ホップの世界がミュージックシーンに登場し、グラ

フィティーなどのストリート文化が、濁流のように

それまでの価値を飲み込む爆発的な勢いがあり、

その濁流の中から踊りでたアーティストこそが

キースヘリングでありバスキア、シュナーベルだった。。。

この勢いは若い私を魅了した。落書き・グラフィティ

ーというアナキズムの匂いがプンプンするアウトサ

イダーが一気にそれまでの権威を凌駕する風景にワ

クワクしたのだった。

そしてその背景だけが私を虜にしたのではない、

やはり本質的には、その流れの中で見えていた

彼の描く絵がすきだったのである。

色々な絵画論があり、バスキアの時代と彼の作品

も何がしかの包括的な理論背景を後年植え付けられ、

そこから解釈することは簡単である。

私が認識していたこの時代のムーブはニューペンテ

ィングという名前であった。

一般的にミニマリズムやコンセプチャルアート

がアートシーンをかなりの強度で締め付け、

著しい閉塞感を生み出していた時代に突如その

突破口的に出てきたのが原始的な力強い表現主義、

新しい表現主義・ニューペインティングの作家達だった。

しかしこれは作家というよりも絵画市場・絵画シーン

を取り巻く連中の革命的行為と思ったほうが正確なのだが、

とにかくそういった時代的流れがあった。そのなかでグラ

フィティーが融合し、過去例のない黒人アーティストとい

うカリスマ性を備え登場したのがバスキアであった。

だからある意味黒人初の絵画界における表現主義者とい

う括りでいいのかもしれないのだが、私が感じた彼の絵

に対する好意とはそういう論理的な立ち位置のことではない。

単純に彼の“ペイント”が好きだったのだ。

落書き的要素と挑発的、懐疑的な文字の構成。瞬間的

効果を最大に引っ張る色彩コントラスト。

不完全な完成という無責任的感性の責任。

ここに私が好きなペイントと呼ぶ作業上の純粋性が存在する。

バスキアの絵画は見ていただければ分かるが、

かなり散逸的なアイテムがそれぞれ連関なく

描きこまれている。

そして色彩も瞬間的な視覚効果を最大限に活かした

手法がとられ、その意味でも落書き的要素はかなり

詰まっているのだが、これらの画面を一つにまとめ

るというのは、現実問題誰しもに出来る作業ではあ

るのだが、これほどまでにセンス高くできるのは彼

しかいないという絶対ポイントが存在する。

センスがあるのだ。間違いかもしれないがプリミテ

ィブなセンスがある。

これは言葉にすれば簡単だが、実際にはかなり難しい。

例えばお洒落の究極とは、一つ間違えば“田吾作”

になってしまうという“キワ”エッジにその高い

感性が存在し、その僅かな縁刃的経路をかなりの

スピードで走れる才覚が必要なのだが、バスキア

のセンスも同様に、一つ間違えば、なんて事のな

い落書きに成り下がるものが、妙なバランス感覚

で保たれているところがスゴイと感じる点なのだ。

私の個人的感想だが、当時日比野克彦がダンボール

に書き込んでいたものはバスキアから盗んだものに

他ならない。。といよりも、、一番上手に真似

、アレンジができた、、という方が正確かもしれない。。

バスキアのこの神業的センスは彼の表現スタイルを

集団化できなかった。だから彼だけしかない。。

彼の前にも彼の後にもなにもない彼のみだ・・

そしてこのセンスだが

絵画の技術や知識がない、ある意味原始的な部分

から絵画をはじめた場合を考える。

これは人間の本能として備わっている絵画を描く

という欲求に素直にしたがった場合を仮定するのだが、

この場合、どのような方法論がとられるのだろうか?

子供というのがそのサンプルケースとしては一番妥当

なような気がするのだが、彼らの絵を考察すると分か

るが、アイコンの連発であり、大人のFIX感とは

まったく違ったところで完結していく。

色も自然界の法則的記号にはまったく従う必要性も

感じていない。空が黒だろうが赤だろうが、人間が

人間らしかろうがらしくなかろうが、そんなものは

まったく関係ない。とにかく白い画面を自らの情報

と与えられた物理的要素(絵の具が6色である、紙

の大きさ等)で埋め尽くしてく。

そこからなにかを求めることもない。

しかし、大人からみればある種の完結をその絵から

求めていく。子供の絵は素晴らしい!という固定的

記号で結論つけるが、子供たちは自分が描いたもの

を決して子供の絵とは思っていない。

ある欲求をもとに描き出す、そして続ける。

しかし本人が絵の中に終わりを告げる要素はない。

止めなさいという号令か、眠くなるなどの肉体的

停止か、とにかくまったく結論を必要としていない。

これが原始的と呼ぶのかどうかは別にして、

ペイント、絵画を描く単純且つ純粋な欲求行為で

あることは間違いない。

しかし、具体的絵画としては十分その存在は残る。。

本人が意識していなくても、アイコンからメッセージも

残る。。

この純粋な絵画を描く欲求行為を大人の視点で制御

したり、スイッチを切り替え子供のように解放し完

成させたのがある意味バスキアなのでは?と私は思

うのである。。

ここにポロックのような感性やデ・クーニングのよう

な理知的な部分はない。とにかくアイコンを描きつづ

け、気の付いたときに色をつける、そして神が憑依し

たかの如くに纏め上げる能力は、ペイントというもの

を単純行為化した中でより高い次元で最後まで完結で

きた唯一ではないかと思うのである。

ただ描く、自分が描く、主体的に描く。

瞬発的に生れる欲求と完成された理知的な効果との間

に存在する回路を猛スピードで行き来し、その間に様

々な要素を奇跡的に装飾していくというのが彼の凄み

の部分だったと思うのである。

ここに、時代が生んだ、この時代に登場した独特の

表現の必然性を若い私は感じたのであった。。

映画の中でインタビューに答えるシーンがあるのだが、

実に象徴的であった!

「画面の中にある言葉、文字はどこからきたのか?

どういう意味があるのか?」

と尋ねるが

「Jazz奏者(名前を忘れたがマイルスだったかな・・)

の音に同じ質問をするか?」

とバスキアは答える、

その感性は今でも十分共感できるものがある。。

…・・

まぁ色々書いたが

当時、カッコよかったのだ。絵も彼も・・

正直、憧れて似たような絵を描いた。。

けど、とても描けなかった。。。。

日比野克彦には嫉妬に近いも?いや

確実な嫉妬を感じていた。。

あんなもの!

バスキアの真似じゃねえか!ってな風に。。

彼、バスキアは

そんな20年前の私の

憧れの存在であり

今も大好きな

ぺインターだ!

高い絵

October 20,2009

October 20,2009

2008年度(11月時点)

高い絵ベスト15

以下15位から・・・

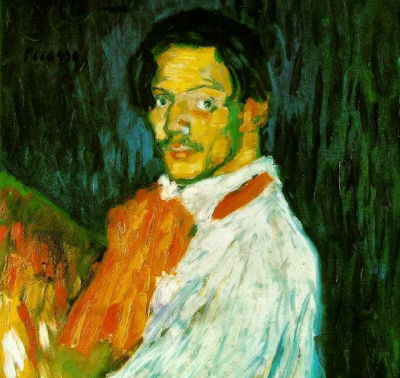

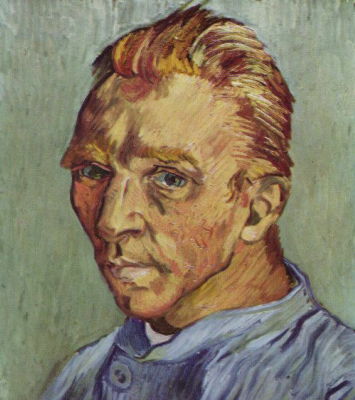

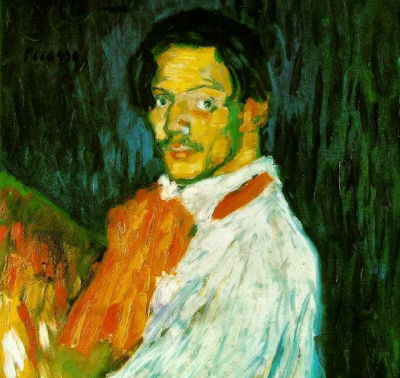

アーティスト名:パブロ・ピカソ

制作年:1901年

競売にかけられた年:1989年

競売落札時の価格:4785万ドル(約46億円)

現在の取引価格:8320万ドル(約81億円)

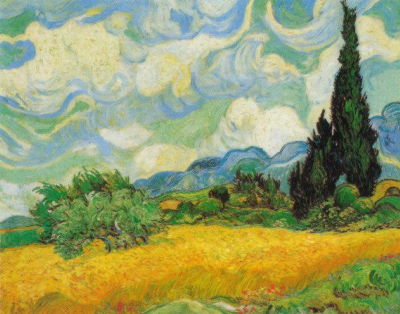

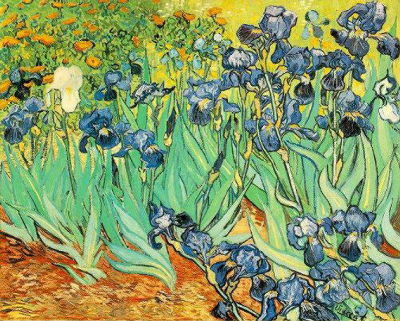

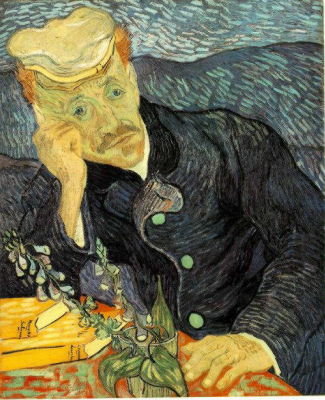

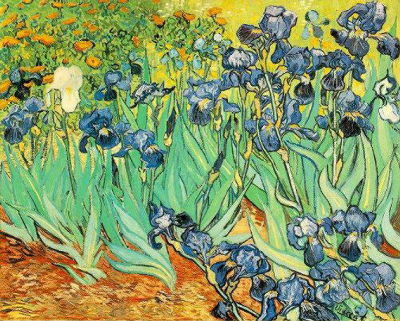

アーティスト名:ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ

制作年:1889年

競売にかけられた年:1993年

競売落札時の価格:5700万ドル(約55億円)

現在の取引価格:8510万ドル(約83億円)

アーティスト名:ジャスパー・ジョーンズ

制作年:1959年

競売にかけられた年:2006年

競売落札時の価格:8000万ドル(約78億円)

現在の取引価格:8560万ドル(約83億円)

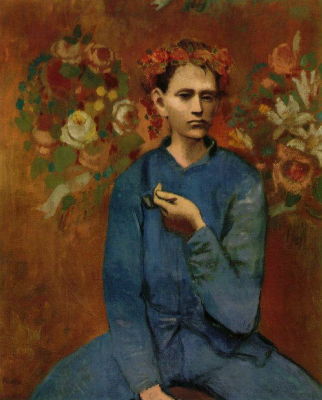

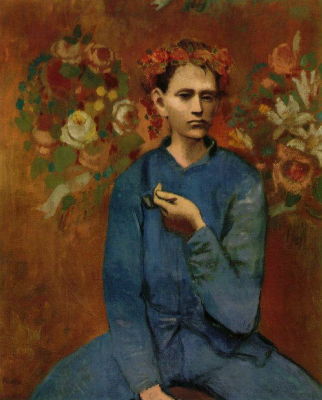

アーティスト名:パブロ・ピカソ

制作年:1905年

競売にかけられた年:1989年

競売落札時の価格:4930万ドル(約48億円)

現在の取引価格:8570万ドル(約83億円)

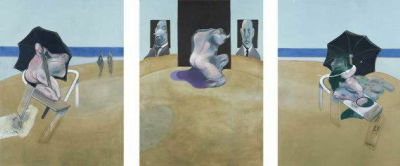

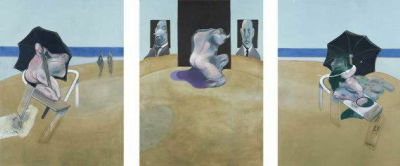

アーティスト名:フランシス・ベーコン

制作年:1976年

競売にかけられた年:2008年

競売落札時の価格:8630万ドル(約84億円)

現在の取引価格:8630万ドル(約84億円)

アーティスト名:ペーター・パウル・ルーベンス

制作年:1611年

競売にかけられた年:2002年

競売落札時の価格:7670万ドル(約74億円)

現在の取引価格:9190万ドル(約89億円)

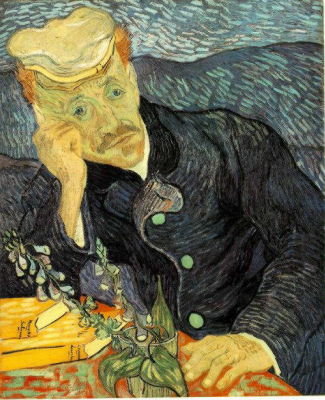

アーティスト名:ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ

制作年:1889年

競売にかけられた年:1998年

競売落札時の価格:7150万ドル(約69億円)

現在の取引価格:9460万ドル(約92億円)

アーティスト名:パブロ・ピカソ

制作年:1941年

競売にかけられた年:2006年

競売落札時の価格:9520万ドル(約92億円)

現在の取引価格:1億180万ドル(約99億円)

アーティスト名:ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ

制作年:1889年

競売にかけられた年:1987年

競売落札時の価格:5390万ドル(約52億円)

現在の取引価格:1億230万ドル(約99億円)

アーティスト名:パブロ・ピカソ

制作年:1905年

競売にかけられた年:2004年

競売落札時の価格:1億420万ドル(約101億円)

現在の取引価格:1億1890万ドル(約115億円)

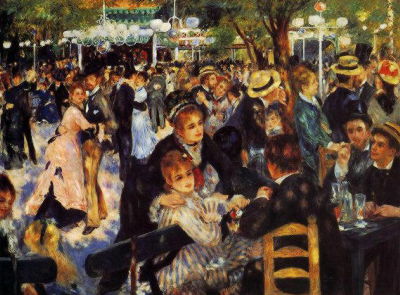

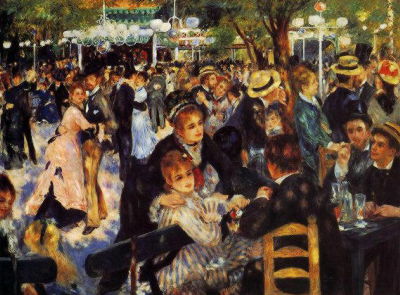

アーティスト名:ピエール・オーギュスト・ルノワール

制作年:1876年

競売にかけられた年:1990年

競売落札時の価格:7810万ドル(約76億円)

現在の取引価格:1億2880万ドル(約125億円)

アーティスト名:ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ

制作年:1890年

競売にかけられた年:1990年

競売落札時の価格:8250万ドル(約80億円)

現在の取引価格:1億3610万ドル(約132億円)

アーティスト名:グスタフ・クリムト

制作年:1907年

競売にかけられた年:2006年

競売落札時の価格:1億3500万ドル(約131億円)

現在の取引価格:1億4440万ドル(約140億円)

アーティスト名:ウィレム・デ・クーニング

制作年:1953年

競売にかけられた年:2006年

競売落札時の価格:1億3750万ドル(約133億円)

現在の取引価格:1億4700万ドル(約143億円)

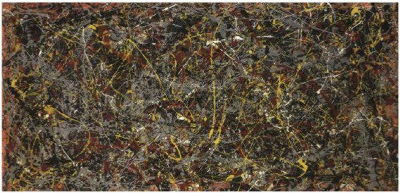

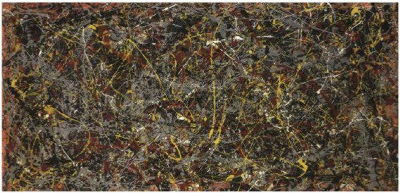

アーティスト名:ジャクスン・ポロック

制作年:1948年

競売にかけられた年:2006年

競売落札時の価格:1億4000万ドル(約136億円)

現在の取引価格:1億4970万ドル(約145億円)

・・・・・・・・・

という事で、

これを見ると15点のうち

ピカソが4点

ゴッホは4点

と全体の半分をこの二人が占めている

が、、、、、

問題は絶対的な価格の上下ももちろんなのだが

お気づきかと思うが

1位と2位が

いわゆる第二次世界大戦以降のアメリカの作品

であるということだ!

そしてもうひとつ大事な要素なのであるが

制作年から現在までの時間と現在の評価額を

考察すれば、極々単純ではあるが”年単価”が

割り出せる・・・・

ここから考えれば、ポロック、デ・クーニング

ベーコン、ジャスパージョーンズは他の作家の

約半分の時間で同様の価格を形成していることがわかる。。。。

そして年単価がほぼ”倍”に相当している・・

ジャスパージョーンズ 50年 現評価83億円 年単価1億6000万円

フランシス・ベーコン 33年 現評価84億円 年単価2億5000万円

デ・クーニング 56年 現評価143億円 年単価2億5000万円

ジャクスン・ポロック 61年 現評価145億円 年単価2億3000万円

第二次世界大戦以降、ヨーロッパから芸術の中心地としての

覇権を奪ったアメリカの独壇場である・・・

アメリカにヨーロッパの歴史を凌駕するメニューは存在しない

しかし、中心地としての原動力を考えた場合、存在するメニュ

ーはコンテンポラリー。。。。しかない。。

これらの価値をいかに増幅させるか?

それが第二次世界大戦以降のアートマーケットの大きな

潮流であったことは間違いない。。急速な価値形成と・・

パクス・アメリカーナ Pax Americana 。。

新興でビジネスに成功した、もしくは時代を牽引してきた

富裕層のマインドを旧来の価値ではない、新たな創造性に

向けるという嗜好性の戦略、このマッチングが経済を背景とし

て勝利したのではないか??

もうひとつ大事な要素

1,2,3位の競売年度が

2006年ということ・・

いずれにしても落日を迎えつつある

”アメリカ帝国”

さて今後

この内容はどのように変化していくのか?

高い絵ベスト15

以下15位から・・・

アーティスト名:パブロ・ピカソ

制作年:1901年

競売にかけられた年:1989年

競売落札時の価格:4785万ドル(約46億円)

現在の取引価格:8320万ドル(約81億円)

アーティスト名:ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ

制作年:1889年

競売にかけられた年:1993年

競売落札時の価格:5700万ドル(約55億円)

現在の取引価格:8510万ドル(約83億円)

アーティスト名:ジャスパー・ジョーンズ

制作年:1959年

競売にかけられた年:2006年

競売落札時の価格:8000万ドル(約78億円)

現在の取引価格:8560万ドル(約83億円)

アーティスト名:パブロ・ピカソ

制作年:1905年

競売にかけられた年:1989年

競売落札時の価格:4930万ドル(約48億円)

現在の取引価格:8570万ドル(約83億円)

アーティスト名:フランシス・ベーコン

制作年:1976年

競売にかけられた年:2008年

競売落札時の価格:8630万ドル(約84億円)

現在の取引価格:8630万ドル(約84億円)

アーティスト名:ペーター・パウル・ルーベンス

制作年:1611年

競売にかけられた年:2002年

競売落札時の価格:7670万ドル(約74億円)

現在の取引価格:9190万ドル(約89億円)

アーティスト名:ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ

制作年:1889年

競売にかけられた年:1998年

競売落札時の価格:7150万ドル(約69億円)

現在の取引価格:9460万ドル(約92億円)

アーティスト名:パブロ・ピカソ

制作年:1941年

競売にかけられた年:2006年

競売落札時の価格:9520万ドル(約92億円)

現在の取引価格:1億180万ドル(約99億円)

アーティスト名:ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ

制作年:1889年

競売にかけられた年:1987年

競売落札時の価格:5390万ドル(約52億円)

現在の取引価格:1億230万ドル(約99億円)

アーティスト名:パブロ・ピカソ

制作年:1905年

競売にかけられた年:2004年

競売落札時の価格:1億420万ドル(約101億円)

現在の取引価格:1億1890万ドル(約115億円)

アーティスト名:ピエール・オーギュスト・ルノワール

制作年:1876年

競売にかけられた年:1990年

競売落札時の価格:7810万ドル(約76億円)

現在の取引価格:1億2880万ドル(約125億円)

アーティスト名:ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ

制作年:1890年

競売にかけられた年:1990年

競売落札時の価格:8250万ドル(約80億円)

現在の取引価格:1億3610万ドル(約132億円)

アーティスト名:グスタフ・クリムト

制作年:1907年

競売にかけられた年:2006年

競売落札時の価格:1億3500万ドル(約131億円)

現在の取引価格:1億4440万ドル(約140億円)

アーティスト名:ウィレム・デ・クーニング

制作年:1953年

競売にかけられた年:2006年

競売落札時の価格:1億3750万ドル(約133億円)

現在の取引価格:1億4700万ドル(約143億円)

アーティスト名:ジャクスン・ポロック

制作年:1948年

競売にかけられた年:2006年

競売落札時の価格:1億4000万ドル(約136億円)

現在の取引価格:1億4970万ドル(約145億円)

・・・・・・・・・

という事で、

これを見ると15点のうち

ピカソが4点

ゴッホは4点

と全体の半分をこの二人が占めている

が、、、、、

問題は絶対的な価格の上下ももちろんなのだが

お気づきかと思うが

1位と2位が

いわゆる第二次世界大戦以降のアメリカの作品

であるということだ!

そしてもうひとつ大事な要素なのであるが

制作年から現在までの時間と現在の評価額を

考察すれば、極々単純ではあるが”年単価”が

割り出せる・・・・

ここから考えれば、ポロック、デ・クーニング

ベーコン、ジャスパージョーンズは他の作家の

約半分の時間で同様の価格を形成していることがわかる。。。。

そして年単価がほぼ”倍”に相当している・・

ジャスパージョーンズ 50年 現評価83億円 年単価1億6000万円

フランシス・ベーコン 33年 現評価84億円 年単価2億5000万円

デ・クーニング 56年 現評価143億円 年単価2億5000万円

ジャクスン・ポロック 61年 現評価145億円 年単価2億3000万円

第二次世界大戦以降、ヨーロッパから芸術の中心地としての

覇権を奪ったアメリカの独壇場である・・・

アメリカにヨーロッパの歴史を凌駕するメニューは存在しない

しかし、中心地としての原動力を考えた場合、存在するメニュ

ーはコンテンポラリー。。。。しかない。。

これらの価値をいかに増幅させるか?

それが第二次世界大戦以降のアートマーケットの大きな

潮流であったことは間違いない。。急速な価値形成と・・

パクス・アメリカーナ Pax Americana 。。

新興でビジネスに成功した、もしくは時代を牽引してきた

富裕層のマインドを旧来の価値ではない、新たな創造性に

向けるという嗜好性の戦略、このマッチングが経済を背景とし

て勝利したのではないか??

もうひとつ大事な要素

1,2,3位の競売年度が

2006年ということ・・

いずれにしても落日を迎えつつある

”アメリカ帝国”

さて今後

この内容はどのように変化していくのか?