September 26,2010

先日このブログで書きました

これからの予定

とりあえず今週の予定は無時終了

いたしました。

先ずは

21日~22日にかけての釜君と出張した

名古屋ですが、実はかなり以前から

名古屋方面での彼の展開は根回しを

していました。

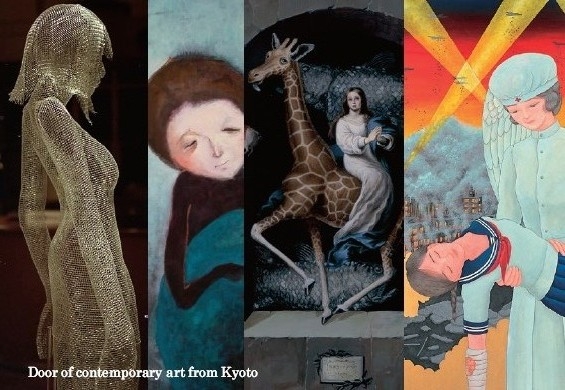

BAMIgalleryでの初個展、昨年の上海

アートフェア、そしてその年の年末の

高松での個展、そして今回の上海アー

トフェア、彼はこれまで着実に実績

を積んできました。

当然それ以外のアクリル大賞展や

前田寛治大賞展も大きな勲章と考え

られます。

もっと踏み込んで我々の立場からの

感想としては、確実に”テスト”に

合格してきたといっても良いでしょう。

以前にも話したと思いますが、

実は細かい事も含め人前で作品を

発表するという事は勝負事です。

何も残らなければ、次はありません。

次がないという事ならば”0”という

考えを持つかもしれませんが、それは

大間違いです。

そういう結果は残念ですが”マイナス”

です。これはどういう事かと言えば

又”0”に戻す作業がいるという事です。

ハンディを背負わされたと捉えて

貰いたいのです。

もっと平明に言えば

一度発表した場所で0以下と言う事は

そこでは二度と出来ないという事です。

もっと言えばマイナスというのは

二度と出来ないどころか売れない

という情報を飛散させているという

事です。

客観的に無反応

何のパブリシティーも出ないというのは

我々の仕事の領域で言えばこれは

完全なマイナスです。0に戻す、

また発表の機会を探るというのは

初めて発表を行う作業の何倍も

労力を要するという事です。

では何を持って残ったと言うのか?

その絶対値は売れたという事になり

ますが、0ではないという事になると

これは作家個人の主観ではありません。

我々の立場における客観的状況判断

と、これはあえてここで申し上げますが

ことCOMBINEに関して言えば、

私の主観です。

この主観の根幹とはなにかと言えば

我々が作家の作品を人前で発表

するという事は、お金をかけて

業務として行います。

これは厳然とした金銭における

コストです。

時間をその事に裂くということも

金銭的なコストです。

このコストに見合うものがあるのか

ないのか?ここが最終的に私が判断

する根拠です。

これがなければ我々の仕事はなり

たちません。

それに対して

作家も自身の人生の時間を消費し

コストをかけている、もしくは場合

によってはそれをリスクと捉えている

人もいるかも知れませんが、これも

ここではっきりしておかなければ

ならない事ですが、そんなことを

大層に語る作家はまったく駄目だと

言うことです。

それはある程度の競争を客観的に見て

勝ちあがった人という立場を保って

いるならばまだしも、そうでなければ

アマチュアの戯言でしかないという

事です。

アマチュアとはなにか

単純な事で言えばプロではない

と言う事です。

その定義は様々でしょう

しかし私が見る限り

独断と偏見かもしれませんが

私なりの定義はハッキリして

います。

好きな時に好きなものを好きなように

発表し自己満足を得ている・・・

もしくはある種のルーティンを構築

し経済性とは乖離した公との接点を

もって作家性を補完している・・・

等々、、、

冷静な客観視線の欠如、相対感の

甘さ、自己完結、自己批判の脆弱性

このような状態を常態化させ

その一つとして我々のような

立場の人間と接触している作家

は、紛れもなくアマチュアで

しょう。

色々と言いましたが

これはあくまで私たちの立場から

のこの仕事における作家の在り様

を語ったのです。

逆、所謂作家側からも当然これに

対する意見と論拠はあると思います。

しかし所詮とあえて言ってしまいますが

その考えはある事を接点としなければ

決して融合しないだろうというのが

私の個人的な考え方です。

その融合ポイントはなにかと言えば

やはりそれは”経済性”だと思います。

売れないのは作家だけの問題か?

これも正しいでしょう。当然双方の

問題と捉える事もできます。

しかし様々なプロモーションをしても

芽が出ない場合はどうなるのでしょう?

いつまでも支出を続けられるのか?

と言う事と、作家の立場からその事に

焦燥感を感じるならば当然関係は解消

すると思います。これがある意味結論

だと思います。

こういう事を全て超越し

我々などが偉そうに言う

経済を融合点とする関係を保たなくても

出来る手段が一つだけ私はあると思います。

それは何か?

それは

作家として、否、プロとしての

作家たる自分を

自分ひとりで作るという事だと

思います。

これができるのであるならば

私は大いに一人でやるべきだと

思います。

カタチとしては様々整った

ものが既に存在しています。

お金を貯めればスペースは貸画廊

であろうがその他色々手配できる

でしょう。

案内もお金を使えば簡単に作れ

るでしょう。

来てもらうお客も、知人縁故を

中心に来て貰えるでしょう。

またその方々に自分が付けた値段

所謂言い値で買ってもらえるでしょう。

こういう初期段階の諸々は我々を

頼らなくても十分個人で可能だと

思います。これを繰り返していけば

作家という立場を作れるのではない

でしょうか?

しかし

これを世の中では”作家”と果たして

呼ぶのでしょうか?

もっと言えばプロフェッショナルと

呼べるのでしょうか?

何か足りない気がしないではないでしょうか?

改めて言う必要はないのですが

我々の仕事とは一体なにか?

実はここをまったく分かっていない作家が

あまりにも多い事に愕然とさせられる事が

あります。

ハッキリ言って

プロとアマチュアの違いを明確に堅持し

自分の足りない部分を自己分析できる

作家がほぼいないという事です。

プロ野球で12チーム、単純にフィールド

にいるプレイヤーは108人です。

しかし、子供時分からプロ野球を目指して

きた人間が何人いたのでしょうか?

その分母とプロ野球選手の分子を割れば

その成れる確率は一目瞭然だと思うのと

同時に、成り得た人間の経歴を考えれば

分かりますが、全ての段階で勝ちあがって

来たのではないでしょうか?

名門高校、名門大学、名門ノンプロ・・

そしてプロの領域での競争・・

そういう淘汰を勝ち残った人だけに

プロという称号が与えられています。

出身門閥だけでなんともならないのと

同時にそれもなければ過酷なプロテスト

という門を打ち破らなければスタート

ラインにすら立てません。

プロとはそういうものだと思います。

そして藝術の世界も私は一緒だと思いま

す。

そういった客観的な自分の立ち位置

を冷静に判断できなければ話にならない

と言う事であり

歴然としているのは

そう簡単にプロには成れないという

事です。

バッッティングセンターや

草野球で、凄く打てたとして

『ひょっとして俺はイチローより凄いんじゃないか?』

などという妄想を抱いている人間が

多いという事です。

はっきり言って

COMBINEにはまだ”プロフェッショナル”は

いません!

しかし

私は全員プロフェッショナルに成りえる

資質を持っていると信じています。

私は今現在

釜君が一番近い位置にいると判断してい

ます。

今回、釜君とは上海そして帰国後

そして名古屋と様々な話をしました。

それは

プロフェッショナルとはなにかです。

その事を彼とは時間をかけて話し合い

ました。

私はある意味ここが彼の分岐点、作家

としての最初の分水嶺だと感じたのです。

これまでと同じような意識では、、

せっかくのチャンスを無にしかねない

それは何かと言えばアマチュアから

プロフェッショナルになるという意識

変革だと感じたのでした。

当然、絵による収入もそこには

具体的な話として関わってきます。

またそれに相応する作品の仕上がり数

も関わってきます。

また、作家としての強度を如何に

作るかというセルフプロモーションと

我々と共同にて行うプロモーションも

関係してきます。

そういう事を隠すことなく話し合い

その上で名古屋での展開の商談にも

同席してもらいました。

余談ですが

商談の内容は実際には厳しい内容も

ありました。

売れなくては意味がない場所で

発表するという事とはなにか?

しかしだからと言ってそれは媚る

という事とも違う。

当然、唯我、比類なき自分が出せて

売れるという理想の形があり、そこから

ステップアップする使命が作家には

求められる・・・・

そういう本質論が彼を何度も直撃した

事は事実です。

作品はもちろん

企画の内容の精査は当然行われ

ある意味、100%自分が考えた

物とはちがう制約が付加される

のです。

しかし、やはり何度も言いますが

プロとはそういう事もクリアしなくては

ならない職業なのだと私は思います。

与えられた時間と条件の中でハイパフォーマンス

を打ち出せる。しかもいつも平然と求められる

ものに答えられる。これがプロの絶対条件だと

思います。その為の自己研鑽は当然の事であり

それをやっているからと言って誉められるもの

でもない。

そんなある意味耳の痛い話を

あえて私が翻訳することなく

彼も踏まえ忌憚なく語り合い

ました。

そして

再来年の春、名古屋の松坂屋で彼の

個展が決まりました。

今から約一年半後です。

一年半その事だけに邁進するのか?

と言えばそれは違います。

当然その一年半の間に今でも

様々なオファーがあり、それも

こなさなくてはいけません。

また自身のワークとしてのコンペ活動も

まだ若い彼の作家強度を上げる作業として

は不可欠でしょう。

それらを一年半をスタートしてこれから

二年後三年後とスケジューリングして

いかなくてはならないのです。

先述した

好きな時に好きなものを好きなように

発表し自己満足を得ている・・・

などという感性が入り込む余地があるや

ナシやと語るまでもない事だと思います。

最後に

申し上げますが

ここまで書いてきた事すべて

実は自らの

自戒も踏まえております。

当然

我々も真のプロフェッショナルに成るために

粉骨砕身の努力が今以上に必要になること

は当たり前であり、その事を今回改めて深く

胸に刻み込みました。

これからの予定

とりあえず今週の予定は無時終了

いたしました。

先ずは

21日~22日にかけての釜君と出張した

名古屋ですが、実はかなり以前から

名古屋方面での彼の展開は根回しを

していました。

BAMIgalleryでの初個展、昨年の上海

アートフェア、そしてその年の年末の

高松での個展、そして今回の上海アー

トフェア、彼はこれまで着実に実績

を積んできました。

当然それ以外のアクリル大賞展や

前田寛治大賞展も大きな勲章と考え

られます。

もっと踏み込んで我々の立場からの

感想としては、確実に”テスト”に

合格してきたといっても良いでしょう。

以前にも話したと思いますが、

実は細かい事も含め人前で作品を

発表するという事は勝負事です。

何も残らなければ、次はありません。

次がないという事ならば”0”という

考えを持つかもしれませんが、それは

大間違いです。

そういう結果は残念ですが”マイナス”

です。これはどういう事かと言えば

又”0”に戻す作業がいるという事です。

ハンディを背負わされたと捉えて

貰いたいのです。

もっと平明に言えば

一度発表した場所で0以下と言う事は

そこでは二度と出来ないという事です。

もっと言えばマイナスというのは

二度と出来ないどころか売れない

という情報を飛散させているという

事です。

客観的に無反応

何のパブリシティーも出ないというのは

我々の仕事の領域で言えばこれは

完全なマイナスです。0に戻す、

また発表の機会を探るというのは

初めて発表を行う作業の何倍も

労力を要するという事です。

では何を持って残ったと言うのか?

その絶対値は売れたという事になり

ますが、0ではないという事になると

これは作家個人の主観ではありません。

我々の立場における客観的状況判断

と、これはあえてここで申し上げますが

ことCOMBINEに関して言えば、

私の主観です。

この主観の根幹とはなにかと言えば

我々が作家の作品を人前で発表

するという事は、お金をかけて

業務として行います。

これは厳然とした金銭における

コストです。

時間をその事に裂くということも

金銭的なコストです。

このコストに見合うものがあるのか

ないのか?ここが最終的に私が判断

する根拠です。

これがなければ我々の仕事はなり

たちません。

それに対して

作家も自身の人生の時間を消費し

コストをかけている、もしくは場合

によってはそれをリスクと捉えている

人もいるかも知れませんが、これも

ここではっきりしておかなければ

ならない事ですが、そんなことを

大層に語る作家はまったく駄目だと

言うことです。

それはある程度の競争を客観的に見て

勝ちあがった人という立場を保って

いるならばまだしも、そうでなければ

アマチュアの戯言でしかないという

事です。

アマチュアとはなにか

単純な事で言えばプロではない

と言う事です。

その定義は様々でしょう

しかし私が見る限り

独断と偏見かもしれませんが

私なりの定義はハッキリして

います。

好きな時に好きなものを好きなように

発表し自己満足を得ている・・・

もしくはある種のルーティンを構築

し経済性とは乖離した公との接点を

もって作家性を補完している・・・

等々、、、

冷静な客観視線の欠如、相対感の

甘さ、自己完結、自己批判の脆弱性

このような状態を常態化させ

その一つとして我々のような

立場の人間と接触している作家

は、紛れもなくアマチュアで

しょう。

色々と言いましたが

これはあくまで私たちの立場から

のこの仕事における作家の在り様

を語ったのです。

逆、所謂作家側からも当然これに

対する意見と論拠はあると思います。

しかし所詮とあえて言ってしまいますが

その考えはある事を接点としなければ

決して融合しないだろうというのが

私の個人的な考え方です。

その融合ポイントはなにかと言えば

やはりそれは”経済性”だと思います。

売れないのは作家だけの問題か?

これも正しいでしょう。当然双方の

問題と捉える事もできます。

しかし様々なプロモーションをしても

芽が出ない場合はどうなるのでしょう?

いつまでも支出を続けられるのか?

と言う事と、作家の立場からその事に

焦燥感を感じるならば当然関係は解消

すると思います。これがある意味結論

だと思います。

こういう事を全て超越し

我々などが偉そうに言う

経済を融合点とする関係を保たなくても

出来る手段が一つだけ私はあると思います。

それは何か?

それは

作家として、否、プロとしての

作家たる自分を

自分ひとりで作るという事だと

思います。

これができるのであるならば

私は大いに一人でやるべきだと

思います。

カタチとしては様々整った

ものが既に存在しています。

お金を貯めればスペースは貸画廊

であろうがその他色々手配できる

でしょう。

案内もお金を使えば簡単に作れ

るでしょう。

来てもらうお客も、知人縁故を

中心に来て貰えるでしょう。

またその方々に自分が付けた値段

所謂言い値で買ってもらえるでしょう。

こういう初期段階の諸々は我々を

頼らなくても十分個人で可能だと

思います。これを繰り返していけば

作家という立場を作れるのではない

でしょうか?

しかし

これを世の中では”作家”と果たして

呼ぶのでしょうか?

もっと言えばプロフェッショナルと

呼べるのでしょうか?

何か足りない気がしないではないでしょうか?

改めて言う必要はないのですが

我々の仕事とは一体なにか?

実はここをまったく分かっていない作家が

あまりにも多い事に愕然とさせられる事が

あります。

ハッキリ言って

プロとアマチュアの違いを明確に堅持し

自分の足りない部分を自己分析できる

作家がほぼいないという事です。

プロ野球で12チーム、単純にフィールド

にいるプレイヤーは108人です。

しかし、子供時分からプロ野球を目指して

きた人間が何人いたのでしょうか?

その分母とプロ野球選手の分子を割れば

その成れる確率は一目瞭然だと思うのと

同時に、成り得た人間の経歴を考えれば

分かりますが、全ての段階で勝ちあがって

来たのではないでしょうか?

名門高校、名門大学、名門ノンプロ・・

そしてプロの領域での競争・・

そういう淘汰を勝ち残った人だけに

プロという称号が与えられています。

出身門閥だけでなんともならないのと

同時にそれもなければ過酷なプロテスト

という門を打ち破らなければスタート

ラインにすら立てません。

プロとはそういうものだと思います。

そして藝術の世界も私は一緒だと思いま

す。

そういった客観的な自分の立ち位置

を冷静に判断できなければ話にならない

と言う事であり

歴然としているのは

そう簡単にプロには成れないという

事です。

バッッティングセンターや

草野球で、凄く打てたとして

『ひょっとして俺はイチローより凄いんじゃないか?』

などという妄想を抱いている人間が

多いという事です。

はっきり言って

COMBINEにはまだ”プロフェッショナル”は

いません!

しかし

私は全員プロフェッショナルに成りえる

資質を持っていると信じています。

私は今現在

釜君が一番近い位置にいると判断してい

ます。

今回、釜君とは上海そして帰国後

そして名古屋と様々な話をしました。

それは

プロフェッショナルとはなにかです。

その事を彼とは時間をかけて話し合い

ました。

私はある意味ここが彼の分岐点、作家

としての最初の分水嶺だと感じたのです。

これまでと同じような意識では、、

せっかくのチャンスを無にしかねない

それは何かと言えばアマチュアから

プロフェッショナルになるという意識

変革だと感じたのでした。

当然、絵による収入もそこには

具体的な話として関わってきます。

またそれに相応する作品の仕上がり数

も関わってきます。

また、作家としての強度を如何に

作るかというセルフプロモーションと

我々と共同にて行うプロモーションも

関係してきます。

そういう事を隠すことなく話し合い

その上で名古屋での展開の商談にも

同席してもらいました。

余談ですが

商談の内容は実際には厳しい内容も

ありました。

売れなくては意味がない場所で

発表するという事とはなにか?

しかしだからと言ってそれは媚る

という事とも違う。

当然、唯我、比類なき自分が出せて

売れるという理想の形があり、そこから

ステップアップする使命が作家には

求められる・・・・

そういう本質論が彼を何度も直撃した

事は事実です。

作品はもちろん

企画の内容の精査は当然行われ

ある意味、100%自分が考えた

物とはちがう制約が付加される

のです。

しかし、やはり何度も言いますが

プロとはそういう事もクリアしなくては

ならない職業なのだと私は思います。

与えられた時間と条件の中でハイパフォーマンス

を打ち出せる。しかもいつも平然と求められる

ものに答えられる。これがプロの絶対条件だと

思います。その為の自己研鑽は当然の事であり

それをやっているからと言って誉められるもの

でもない。

そんなある意味耳の痛い話を

あえて私が翻訳することなく

彼も踏まえ忌憚なく語り合い

ました。

そして

再来年の春、名古屋の松坂屋で彼の

個展が決まりました。

今から約一年半後です。

一年半その事だけに邁進するのか?

と言えばそれは違います。

当然その一年半の間に今でも

様々なオファーがあり、それも

こなさなくてはいけません。

また自身のワークとしてのコンペ活動も

まだ若い彼の作家強度を上げる作業として

は不可欠でしょう。

それらを一年半をスタートしてこれから

二年後三年後とスケジューリングして

いかなくてはならないのです。

先述した

好きな時に好きなものを好きなように

発表し自己満足を得ている・・・

などという感性が入り込む余地があるや

ナシやと語るまでもない事だと思います。

最後に

申し上げますが

ここまで書いてきた事すべて

実は自らの

自戒も踏まえております。

当然

我々も真のプロフェッショナルに成るために

粉骨砕身の努力が今以上に必要になること

は当たり前であり、その事を今回改めて深く

胸に刻み込みました。