December 5,2011

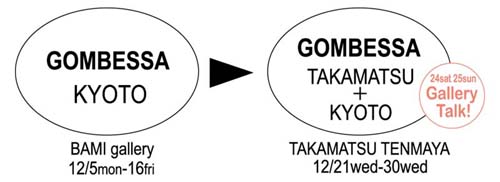

12月は京都と高松にGOMBESSA達が集 結!

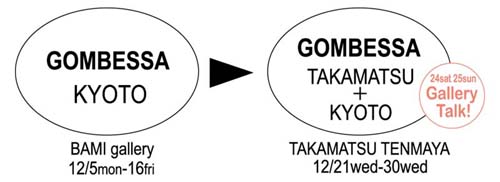

BAMIgallery(kyoto)にて12月5日(月)より開催予定!

GOMBESSA proposal ep2

紫色の芸術旅団

プレスリリース

↓ ↓ ↓

http://www.scribd.com/doc/73241039/

当企画は12月21日(水)より高松天満屋の美術画廊

にて開催予定の「現代美術のカッティングエッジ京都

・瀬戸内のゴンベッサたち」のプレビュー企画として

京都の差kkあを展開いたします。

16日の会期終了後、高松にて瀬戸内地域のゴンベッサ

たちと合流する予定です。

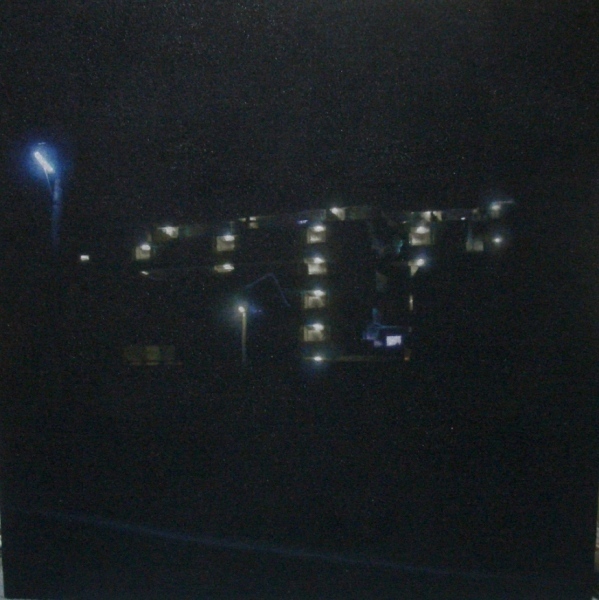

<参 加アーティスト>※写真左より

阿部端樹

武者宏迪

釜匠

松 本央

佐野暁

2011 年 2月5日(月)~12月 16日(金)

BAMIgallery Open

12:00-18:00

【gallery Close】 12/10.11

BAMI gallery

http://combine-art.com/html/gallery/ga_access.php

-------------------

続いて高松天満屋にて12月21日(水)より開催予定!

現代美術のカッティングエッジ

京 都・瀬戸内のゴンベッサたち

プレスリリース

↓ ↓ ↓

http://www.scribd.com/doc/73633432/

京都で編成 を整えたゴンベッサたちが、瀬戸内の

ゴンベッサたちと合流!

本年最後に コンテンポラリーアートの拠点である

瀬戸内地域に集結いたします。

若いアー ティスト達のエッジの効いた能力と

可能性にご期待ください。

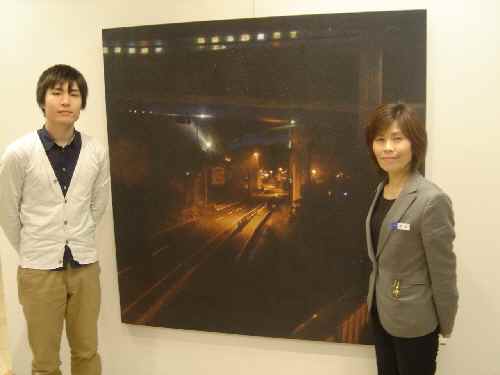

<参加アーティスト>※写真左より

阿部端樹 ABE Mizuki

武者宏迪 MUSHA Hiromichi

釜匠 KAMA Takumi

松本央 MATSUMOTO Hisashi

佐野暁 SANO Akira

辻孝文 TSUJI Takafumi

小橋順明 KOBAYASHI Masaaki

炭田紗季 SUMIDA Saki

高松明日香 TAKAMATSU Asuka

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

9 名 の若きアーティストによる ギャラリートーク開催!

12 月24日(土)午後3時~6時

お客様の質疑応答を交え、各アーティスト達の作品に

かける情熱と今後の抱負等を語ってもらいます。

12月25日(日)午後1時~3時

24日と同様、お客様の質疑応答を交え、各アーティスト達

の作品にかける情熱と今後の抱負等を 語ってもらうのと

同時に、地元「塩江美術館」にて同時期開催中の

塩江アートプロ ジェクト

<高松 明日香 イメージの擬 態>

2011 12/17(土)~2012 2/5(日)

についてアー ティスト高松明日 香より展示内容の

説明等紹介さ せてもらいます。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2011 年 2月21日(水)~12月 30日(金)

高松天満屋 5階美術画廊(入場無料)

午 前10時~ 午後7時30分 ※ 最 終日は午後4時閉場

香川県高松市常磐町1-3-1

お問い合わせ TEL087-812-7548

BAMIgallery(kyoto)にて12月5日(月)より開催予定!

GOMBESSA proposal ep2

紫色の芸術旅団

プレスリリース

↓ ↓ ↓

http://www.scribd.com/doc/73241039/

当企画は12月21日(水)より高松天満屋の美術画廊

にて開催予定の「現代美術のカッティングエッジ京都

・瀬戸内のゴンベッサたち」のプレビュー企画として

京都の差kkあを展開いたします。

16日の会期終了後、高松にて瀬戸内地域のゴンベッサ

たちと合流する予定です。

<参 加アーティスト>※写真左より

阿部端樹

武者宏迪

釜匠

松 本央

佐野暁

2011 年 2月5日(月)~12月 16日(金)

BAMIgallery Open

12:00-18:00

【gallery Close】 12/10.11

BAMI gallery

http://combine-art.com/html/gallery/ga_access.php

-------------------

続いて高松天満屋にて12月21日(水)より開催予定!

現代美術のカッティングエッジ

京 都・瀬戸内のゴンベッサたち

プレスリリース

↓ ↓ ↓

http://www.scribd.com/doc/73633432/

京都で編成 を整えたゴンベッサたちが、瀬戸内の

ゴンベッサたちと合流!

本年最後に コンテンポラリーアートの拠点である

瀬戸内地域に集結いたします。

若いアー ティスト達のエッジの効いた能力と

可能性にご期待ください。

<参加アーティスト>※写真左より

阿部端樹 ABE Mizuki

武者宏迪 MUSHA Hiromichi

釜匠 KAMA Takumi

松本央 MATSUMOTO Hisashi

佐野暁 SANO Akira

辻孝文 TSUJI Takafumi

小橋順明 KOBAYASHI Masaaki

炭田紗季 SUMIDA Saki

高松明日香 TAKAMATSU Asuka

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

9 名 の若きアーティストによる ギャラリートーク開催!

12 月24日(土)午後3時~6時

お客様の質疑応答を交え、各アーティスト達の作品に

かける情熱と今後の抱負等を語ってもらいます。

12月25日(日)午後1時~3時

24日と同様、お客様の質疑応答を交え、各アーティスト達

の作品にかける情熱と今後の抱負等を 語ってもらうのと

同時に、地元「塩江美術館」にて同時期開催中の

塩江アートプロ ジェクト

<高松 明日香 イメージの擬 態>

2011 12/17(土)~2012 2/5(日)

についてアー ティスト高松明日 香より展示内容の

説明等紹介さ せてもらいます。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2011 年 2月21日(水)~12月 30日(金)

高松天満屋 5階美術画廊(入場無料)

午 前10時~ 午後7時30分 ※ 最 終日は午後4時閉場

香川県高松市常磐町1-3-1

お問い合わせ TEL087-812-7548