October 1,2009

COMBINE運営のBAMIgalleryが

カロンズネットさんに取り扱っていただくことに

なりました。

かなり以前にカロンズネットさんという存在をしり

早速メールにて取り扱って欲しいと伝えたのでしたが

採用は審査の上という事で、しかも取材をいたします・・

という事であった。

先月一度来ていただき

先日再度来ていただいた。

そして今回掲載していただくこととなりました。

カロンズネットの平田さん再三に渡りお越しいただき

誠にありがとうございました。

-----------------------------------------------------

Kalonsnetの掲げる目標は次の通りです。

若手の評論家たちによる活発な議論が、アーティストや市場、

教育など、業界全域との切磋琢磨を促し、どのような経済状

況、社会状況でも、日本アートが自らの進化を止めることが

ない環境の、磐石な土台を築くことです。

日々同時代に進行している現代アートを長い美術史の延長で

解釈し、歴史化していくことで、国内の現代アートの生産が

決して垂れ流し、あるいは一時の消費物ではなく、体系的か

つ学術的に編纂されていくことです。

Kalonsnetの評論がワールドワイドの論壇で取り上げられ、

日本が自国アートを自ら評し、歴史化できる地位を確立する

ことです。

-----------------------------------------------------

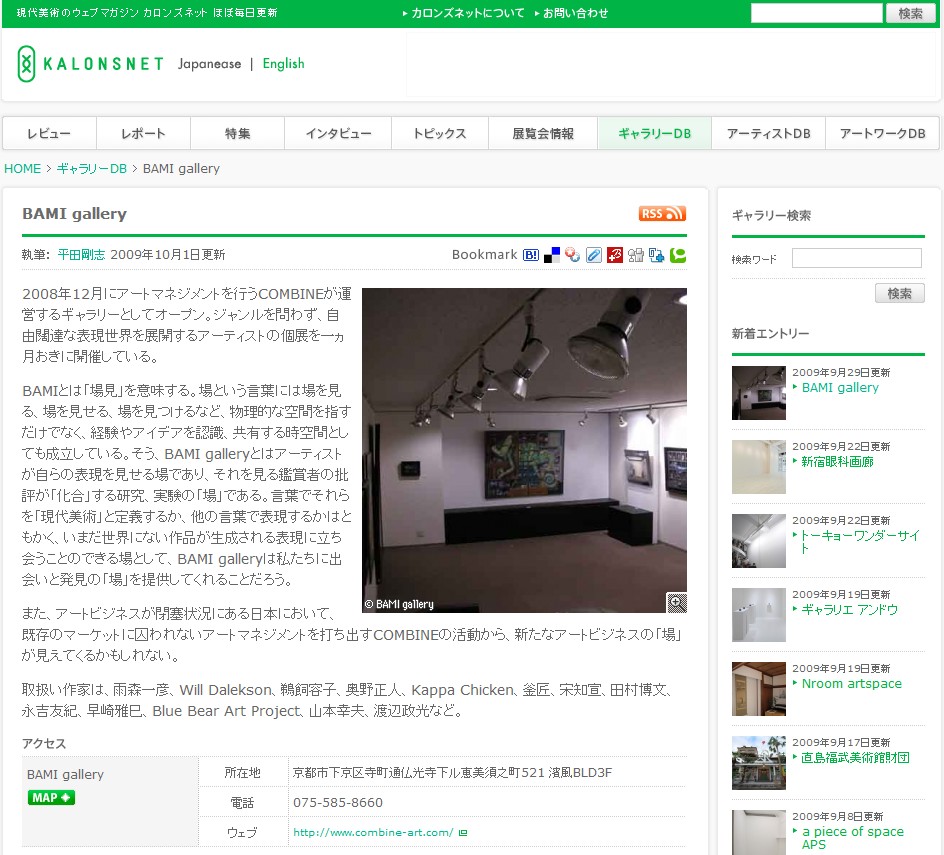

我々のBAMIgalleryはこのように取り上げられております!

では早速皆さん覗いてください!

名だたる美術館・ギャラリーが勢ぞろいです!

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

カロンズネットさんに取り扱っていただくことに

なりました。

かなり以前にカロンズネットさんという存在をしり

早速メールにて取り扱って欲しいと伝えたのでしたが

採用は審査の上という事で、しかも取材をいたします・・

という事であった。

先月一度来ていただき

先日再度来ていただいた。

そして今回掲載していただくこととなりました。

カロンズネットの平田さん再三に渡りお越しいただき

誠にありがとうございました。

-----------------------------------------------------

Kalonsnetの掲げる目標は次の通りです。

若手の評論家たちによる活発な議論が、アーティストや市場、

教育など、業界全域との切磋琢磨を促し、どのような経済状

況、社会状況でも、日本アートが自らの進化を止めることが

ない環境の、磐石な土台を築くことです。

日々同時代に進行している現代アートを長い美術史の延長で

解釈し、歴史化していくことで、国内の現代アートの生産が

決して垂れ流し、あるいは一時の消費物ではなく、体系的か

つ学術的に編纂されていくことです。

Kalonsnetの評論がワールドワイドの論壇で取り上げられ、

日本が自国アートを自ら評し、歴史化できる地位を確立する

ことです。

-----------------------------------------------------

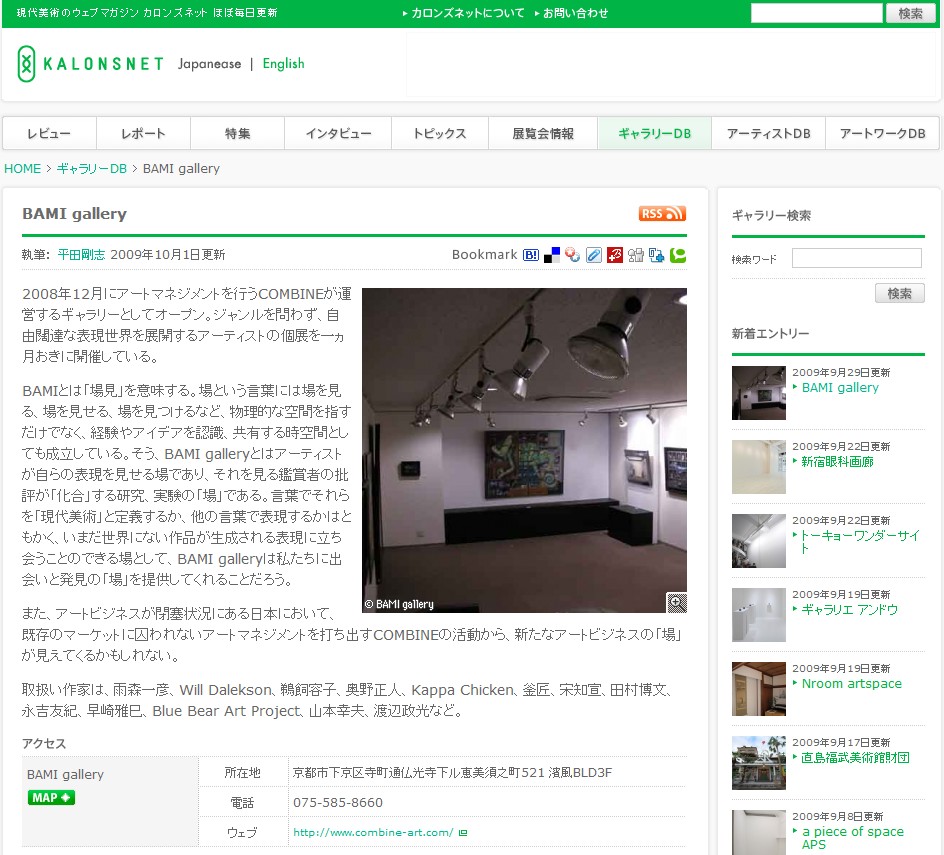

我々のBAMIgalleryはこのように取り上げられております!

では早速皆さん覗いてください!

名だたる美術館・ギャラリーが勢ぞろいです!

↓ ↓ ↓ ↓ ↓