August 27,2015

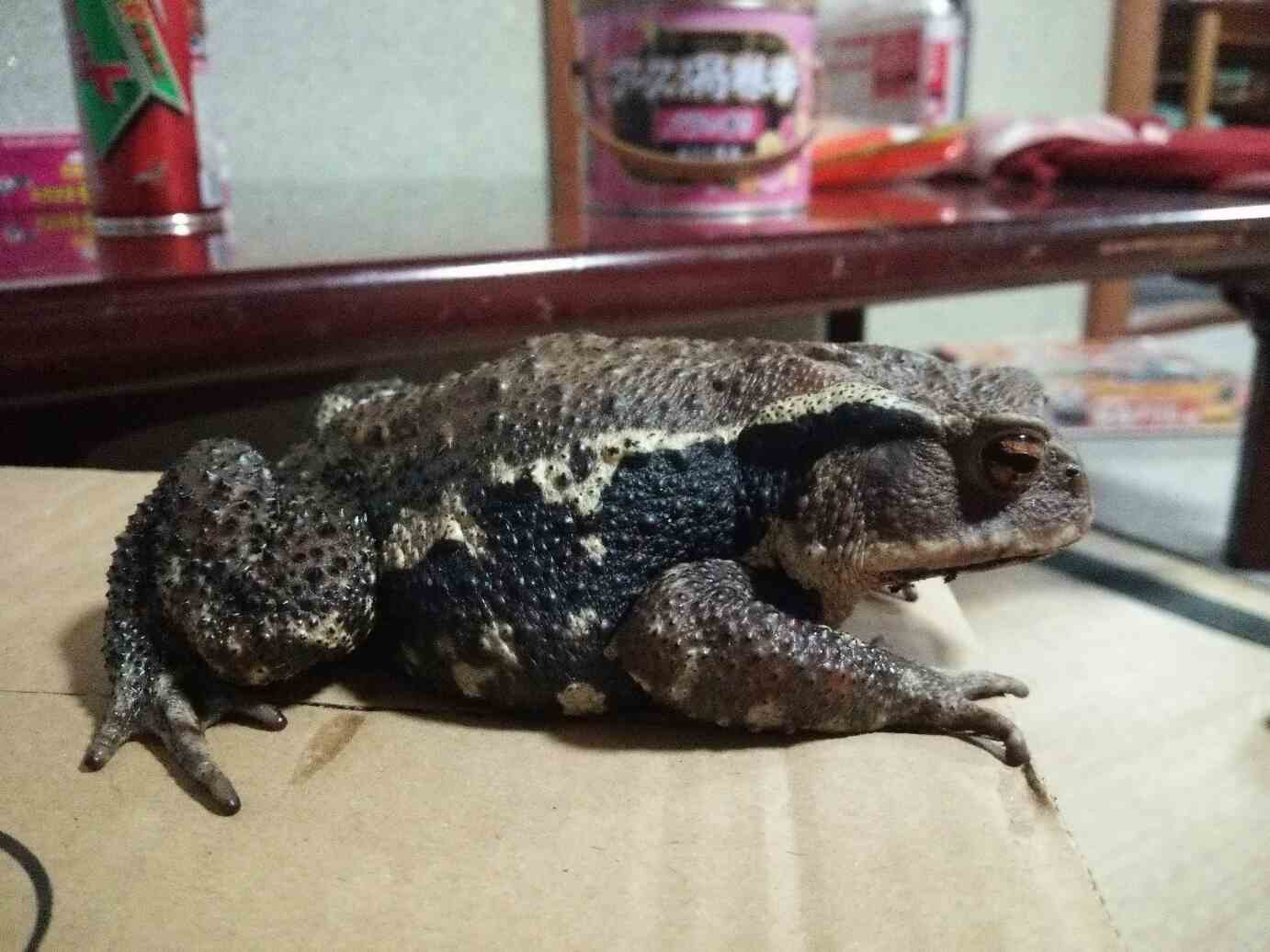

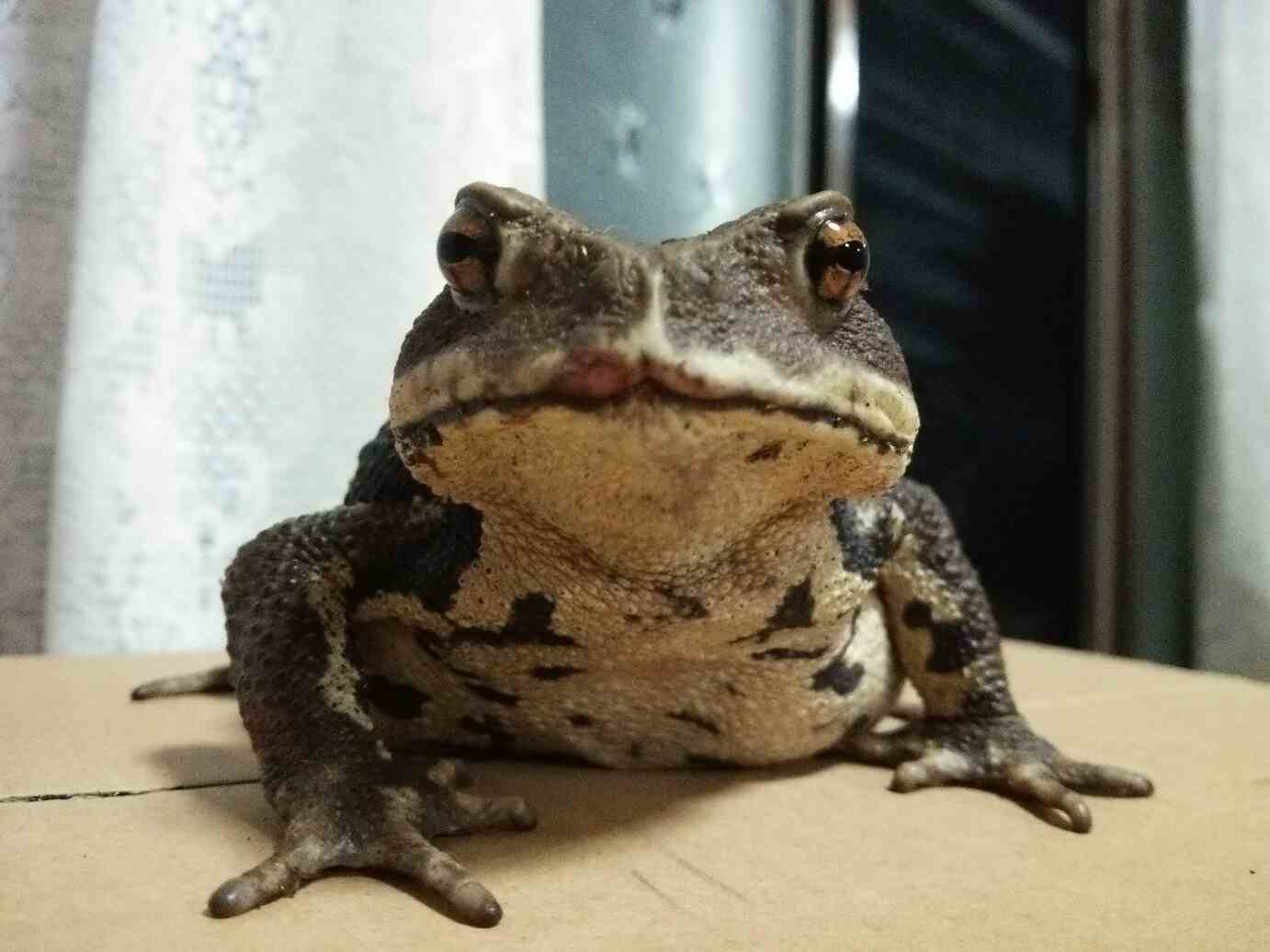

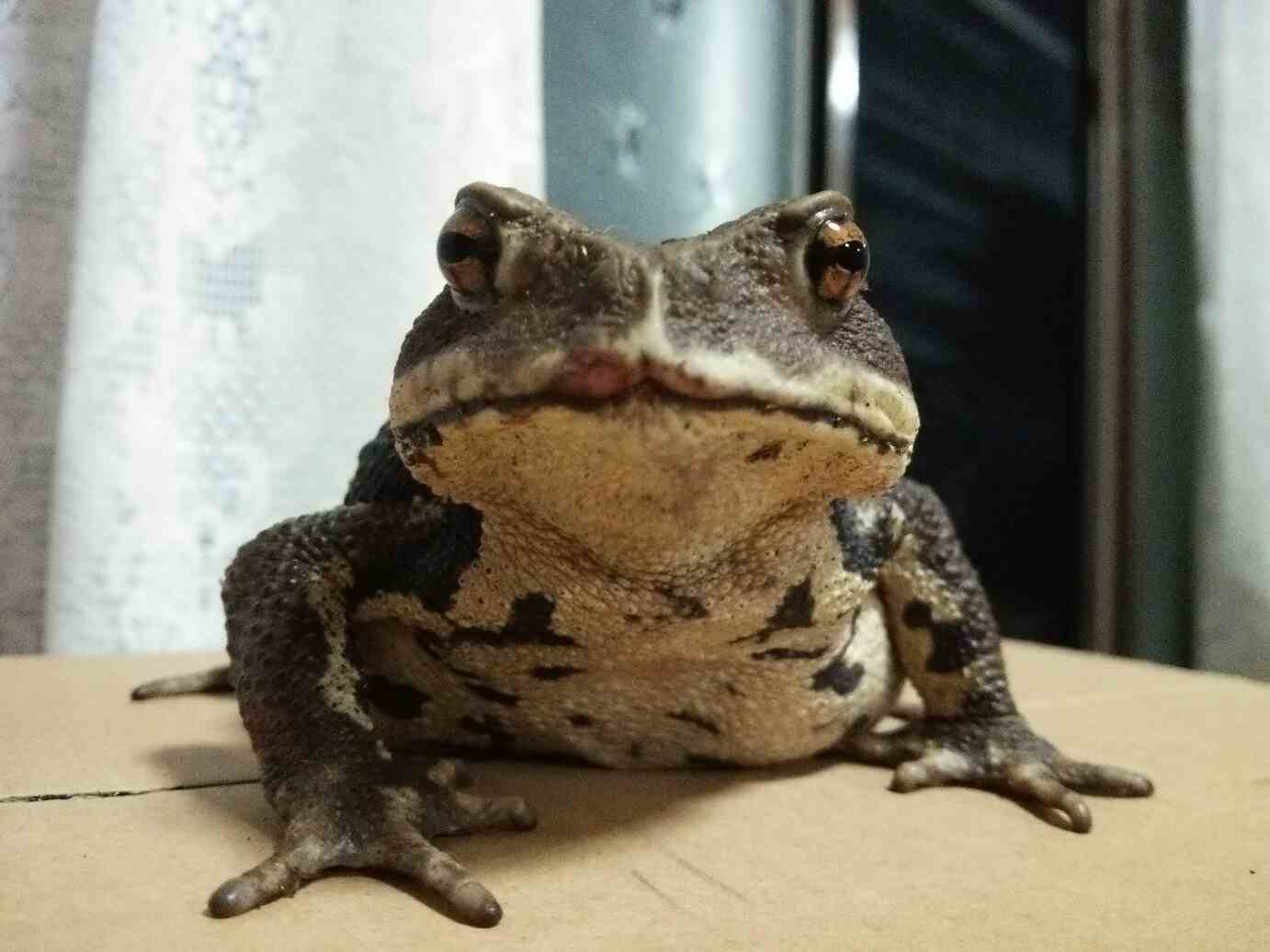

前回のブログで、

帰郷した際に遭遇したヒキガエルのお話をさせていただきました。

今回は、あの衝撃的な出来事が発端となって制作した作品をご紹介します

。

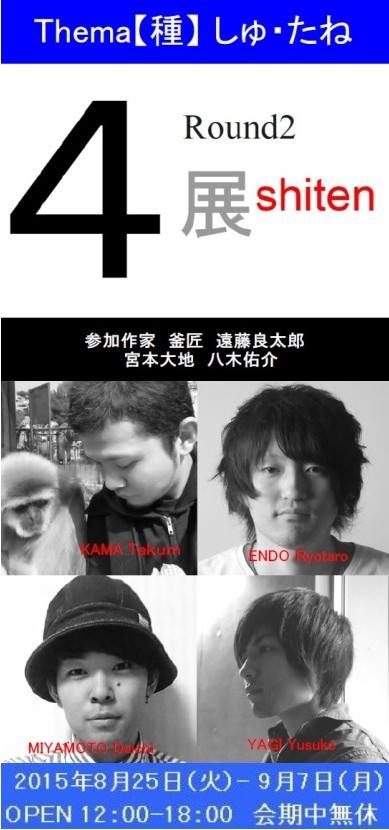

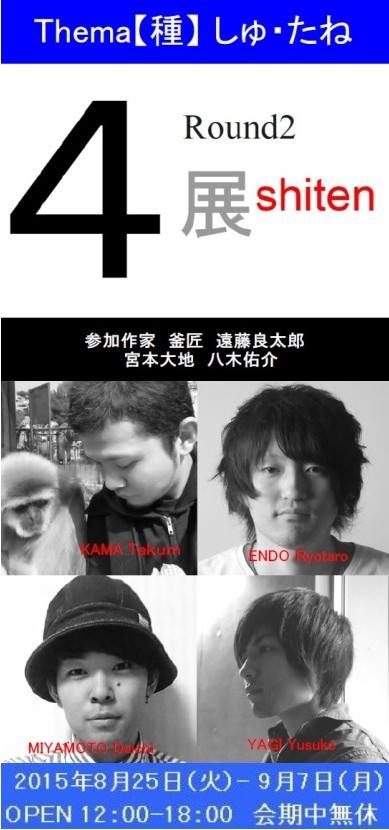

それが、現在開催中の4人展。

第2回『4展-Shiten-』

at BAMI gallery

に出品させていただいている、

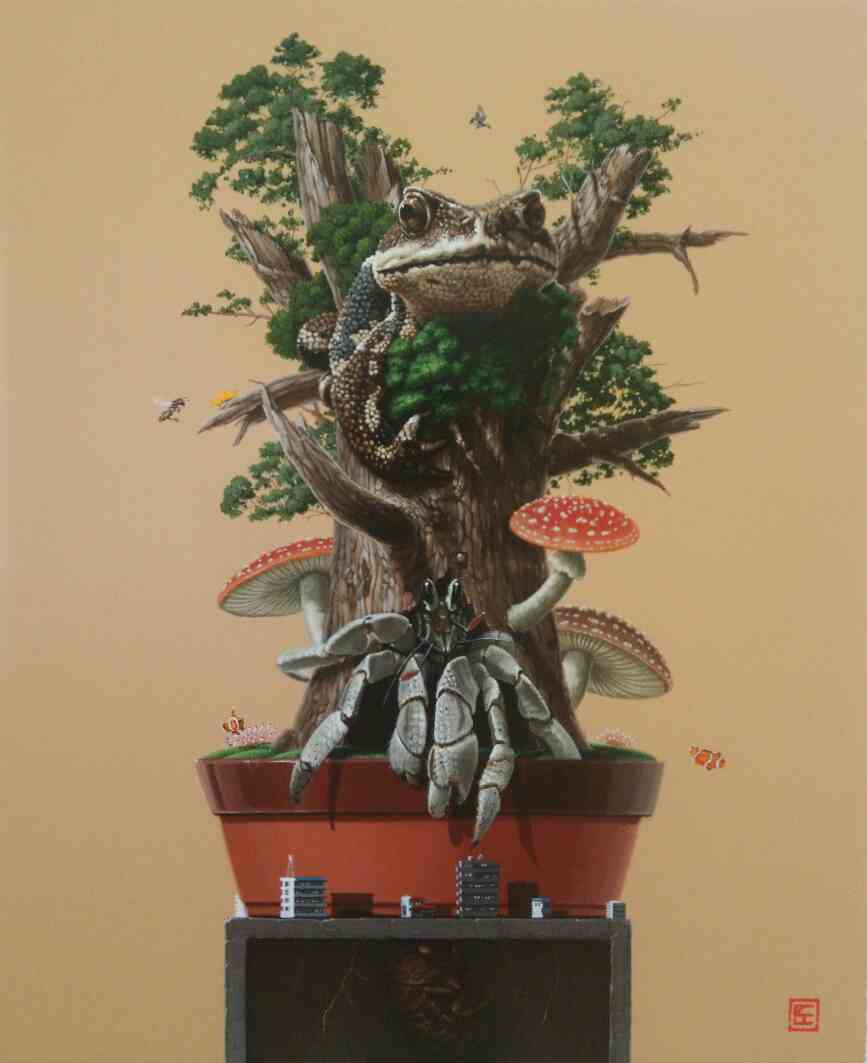

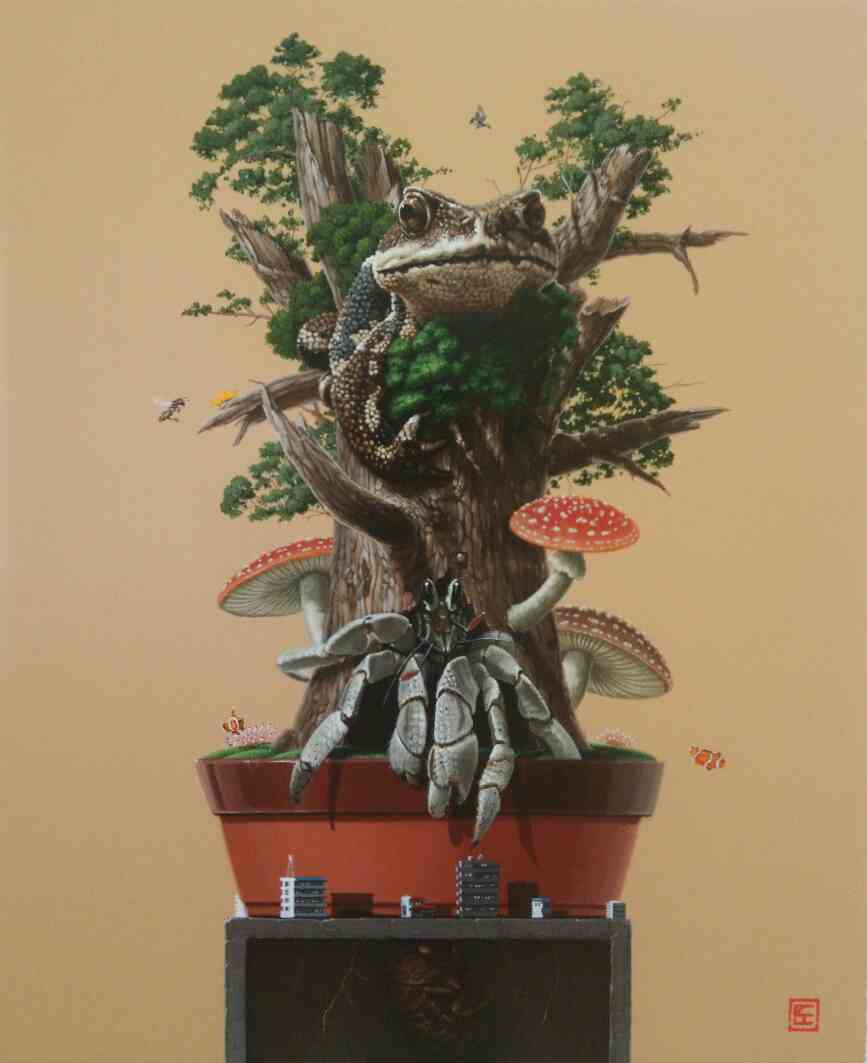

『アニマル盆栽』

という作品です。

『アニマル盆栽(Animal BONSAI)』

2015/273×220(mm)F3号/パネルに麻布・アクリル絵の具

4展とは、

BAMI gallery2階にスタジオを構える4人の作家がテーマに沿って制作した完全新作4点による展覧会です。

第2回となる今回のテーマは、

『種(たね/しゅ)』です。

ここで、会場にも設置してある作品紹介文を掲載させていただきます。

↓↓↓↓↓↓↓

『種 (たね/しゅ)』と聞いてすぐに頭に浮かんだのは冬虫夏草でした。

その姿はまさしく種(たね)であり種(しゅ)とも捉える事が出来るからです。

冬虫夏草とは、蛾やセミ等の昆虫に寄生する菌類を指します。

冬の間は昆虫の姿をして過ごし、夏になると宿主を養分にして草を生やす姿からそう呼ばれます。

寄生というと少し怖い言葉に感じますが、広義に“共生”という言葉で表す事が出来ます。

私が今回描いたのはセミタケという冬虫夏草です。

セミの幼虫から生えた植物がやがて大樹となり、そこに沢山の生命が繋がっていく様子を盆栽に例えて、小さな生態系を描きました。

釜 匠

↑↑↑↑↑↑↑

このように、

今回は冬虫夏草から繋がっていく生態系を盆栽に見立てて描きました。

実は盆栽を描きたいと思い付いたのは、もうずいぶん前になります。

従来の鉢植えが植物の栽培を目的としているのに対し、

盆栽というのは外の自然を切り取って小さな鉢に表現する事を目的としています。

その為、小さな松の枝を巨木に見せるためにわざと曲げたり、小さな石を岩と見せるために加工したり、松の根元に小さな動物を配したりします。

また、生きた植物を使った表現のため、完成という概念が無いのも特徴です。

私はこの盆栽の、

“小さな器に生態系を表現する”という感覚にとても惹かれます。

自然というとてつもなく大きな存在を簡略化及び視覚化する事によって、自分なりに自然を理解しようとしているように感じるからです。

それは自然と距離を置いた人類が、手元に小さな自然を配する事で自然との関わりをなんとか繋ぎ留めようとしているかのようにも感じます。

今回のテーマで冬虫夏草を連想した時に過去に考えていた盆栽の構想と重なったので、ようやく作品として形にする事に決めました。

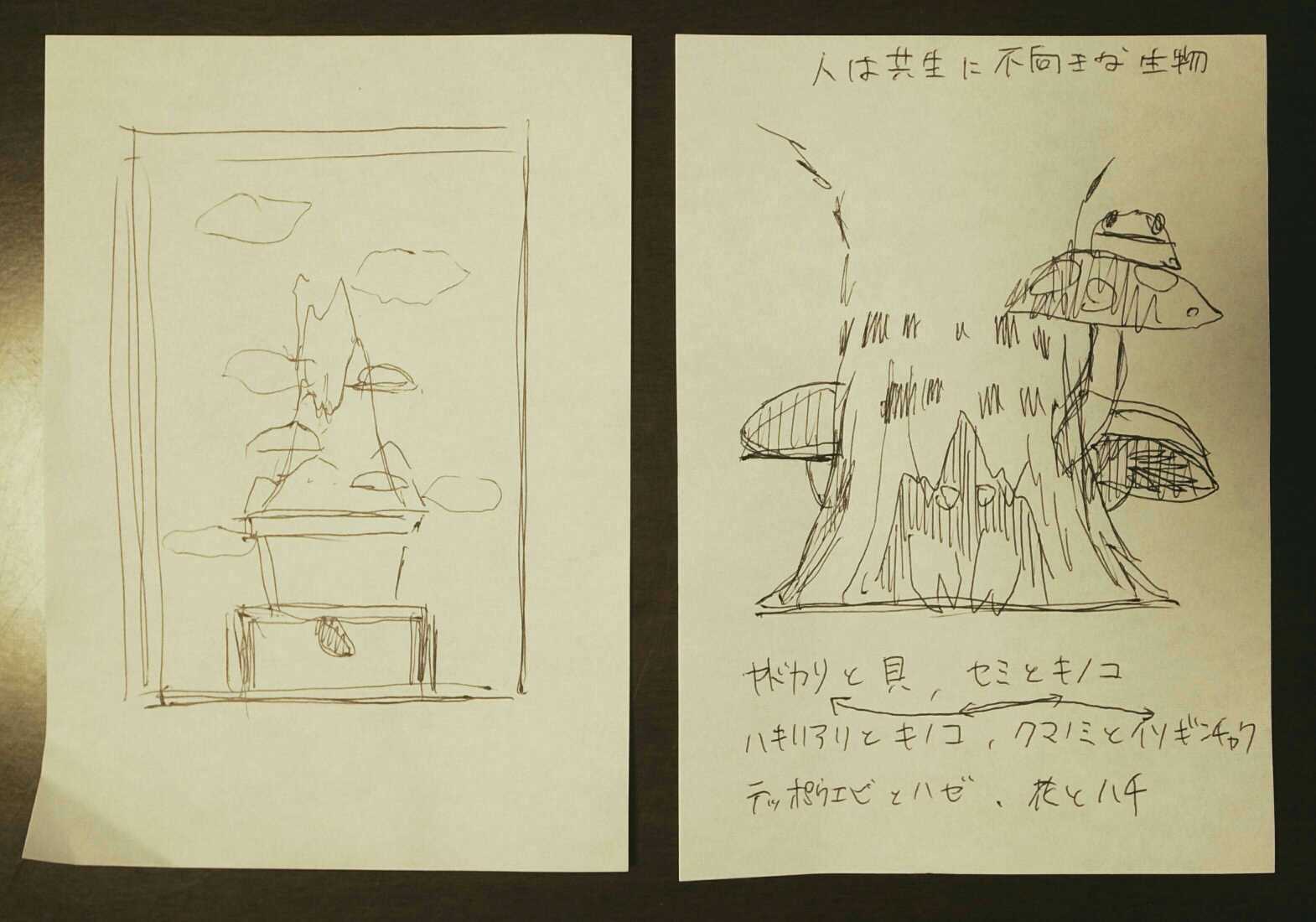

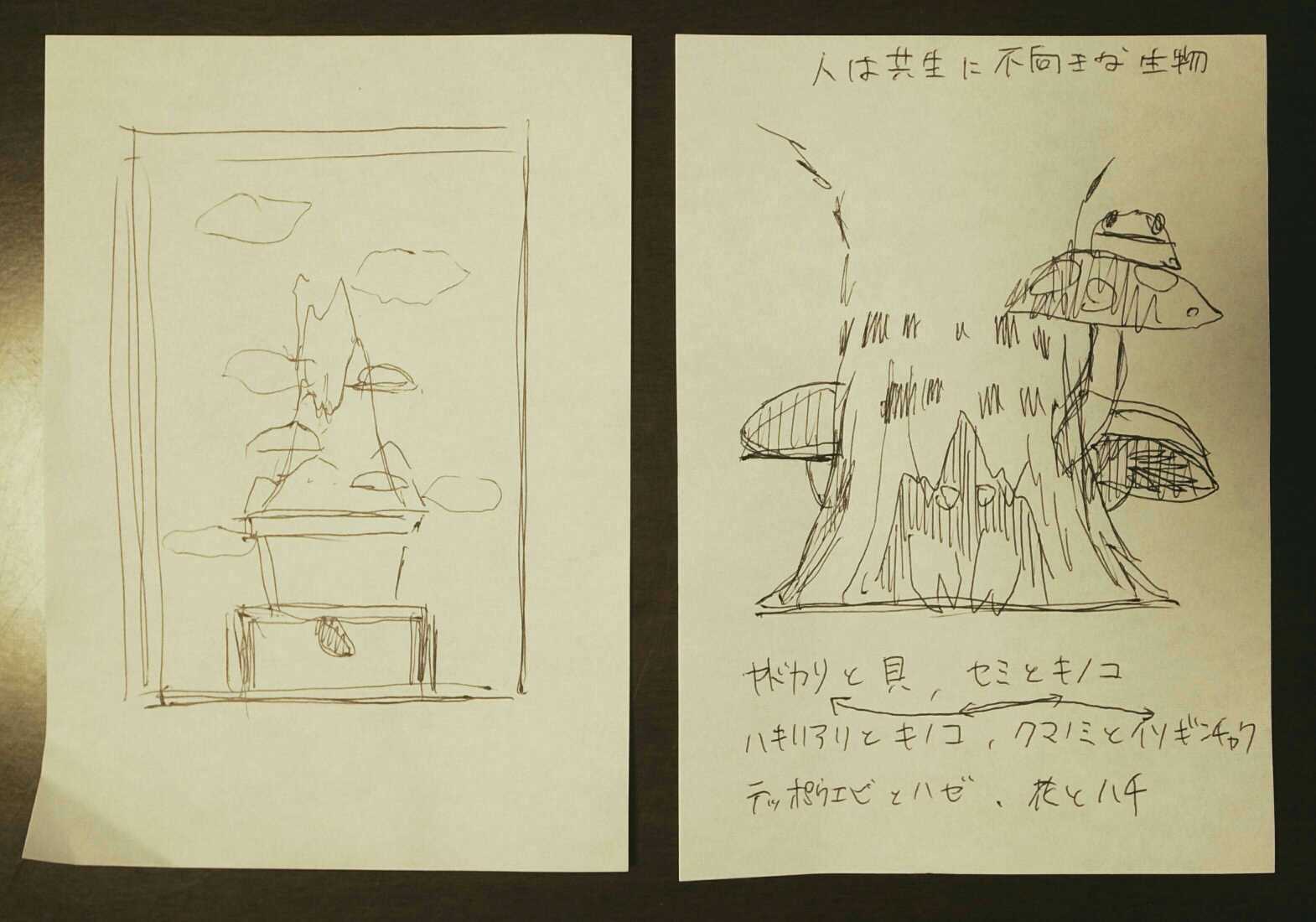

これが下絵(というか殴り書き)です。

お気付きかもしれませんが、上の完成作品と比べるとヒキガエルが居ない事がわかります。

実は当初ヒキガエルを描く予定はありませんでした。

発案当初に描くと決めていた動物は、

・セミタケ

・ヤドカリ

・カクレクマノミ

・ミツバチ

でした。

これらに共通して言えるのは、どの種も他の別の種に依存して生きている生物という事です。

ヤドカリは貝殻が無ければ生きていけません。

カクレクマノミはイソギンチャクに隠れて他の天敵から身を守ってもらいます。

ミツバチも花と密接に関わっています。

盆栽の上で生態系を描く上で、よりその環(わ)が強く見えるような生物をモチーフに選びました。

その環(わ)こそが私が考える“生態系”だと考えていたからです。

しかし、実はこの時点では筆を進める事にまだ若干の迷いがありました。

他の作品案との変更も視野に入れて制作準備を進めていました。

ではなぜギリギリになって突然ヒキガエルが登場する事になったかと言いますと、

それが前回のブログでの出来事に繋がります。

ヒキガエルを見た時に私が一番感じた感情は自然に対する“畏怖”です。

私は普段からこの自然に対する“畏怖”であったり“羨望”というような感情により作品を制作する事が多いです。

ヒキガエルを通して、私は故郷の山そのものの存在を強く感じました。

掌に伝わる重みはヒキガエルだけのものではなく、大自然の他の多くの生物の重みまで内包しているようでした。

そして、

私は自分が作中の盆栽の中で表現しようとしていた生態系に欠けていた重要な要素に気付かされました。

楽しく横並びで皆が手を繋いでいるような様子を生態系として表現したかったのではなく、

時に他の生物をも蹂躙する怖さや強さを内包したものを“生態系”として表現したかったんだと気付きました。

だからこそ、他種に寄生して生きる冬虫夏草というモチーフに惹かれたんだと再認識出来ました。

そこで早速、下書きで描いた生態系を巨木なヒキガエルが蹂躙するように、

でも一方で自然に抱かれ育まれているようにヒキガエルを配置しました。

そこからは凄い勢いでした。

気付けば作品が出来ていた、という勢いで作品が仕上がりました。

悩んで生まれたというよりも、ドバッと“出てしまった”という感覚に近いです。

そんなこんなで出来た作品がこの『アニマル盆栽』です。

私は普段、細かい作品説明は極力控えるようにしています。

(聞かれれば堰を切ったように喋りだしますが…汗)

それは、見る人それぞれの物語の紡ぎを邪魔したくないからです。

しかし今回の作品は少し変わった経緯で生まれた作品であった事と、

その出来事がこれからの私にとってとても重要であるに違いないといった思いから、

このブログに書き記して残しておこうと思いました。

“ヒキガエルを見つけた”

たったそれだけの事ですが、人によっては人生を左右する出来事になり得るのだと思います。

ましてや動物や生態系をテーマに描いている私にとっては、とてつもなく大きな出来事でした。

「ただ動物を道具のようにモチーフとして使っているだけではダメだ」

と、

ヒキガエルに頭をどつかれた気がしています。

作家としてこれからも生きていく上で、

外に出てこのような生の体験を肌で感じる事が出来た事を非常に有り難く感じています。

ヒキガエル。

カメレオンに次ぐ大好きな生き物になりました。

間違いなくこれから作品に頻繁に登場すると思いますが、

どうか暖かく見守っていただけると幸いです。

そして『アニマル盆栽』が絶賛展示中の「4展」!

好評開催中ですので、皆様是非御覧くださいませ!

では、

長々と失礼致しました!

帰郷した際に遭遇したヒキガエルのお話をさせていただきました。

今回は、あの衝撃的な出来事が発端となって制作した作品をご紹介します

。

それが、現在開催中の4人展。

第2回『4展-Shiten-』

at BAMI gallery

に出品させていただいている、

『アニマル盆栽』

という作品です。

『アニマル盆栽(Animal BONSAI)』

2015/273×220(mm)F3号/パネルに麻布・アクリル絵の具

4展とは、

BAMI gallery2階にスタジオを構える4人の作家がテーマに沿って制作した完全新作4点による展覧会です。

第2回となる今回のテーマは、

『種(たね/しゅ)』です。

ここで、会場にも設置してある作品紹介文を掲載させていただきます。

↓↓↓↓↓↓↓

『種 (たね/しゅ)』と聞いてすぐに頭に浮かんだのは冬虫夏草でした。

その姿はまさしく種(たね)であり種(しゅ)とも捉える事が出来るからです。

冬虫夏草とは、蛾やセミ等の昆虫に寄生する菌類を指します。

冬の間は昆虫の姿をして過ごし、夏になると宿主を養分にして草を生やす姿からそう呼ばれます。

寄生というと少し怖い言葉に感じますが、広義に“共生”という言葉で表す事が出来ます。

私が今回描いたのはセミタケという冬虫夏草です。

セミの幼虫から生えた植物がやがて大樹となり、そこに沢山の生命が繋がっていく様子を盆栽に例えて、小さな生態系を描きました。

釜 匠

↑↑↑↑↑↑↑

このように、

今回は冬虫夏草から繋がっていく生態系を盆栽に見立てて描きました。

実は盆栽を描きたいと思い付いたのは、もうずいぶん前になります。

従来の鉢植えが植物の栽培を目的としているのに対し、

盆栽というのは外の自然を切り取って小さな鉢に表現する事を目的としています。

その為、小さな松の枝を巨木に見せるためにわざと曲げたり、小さな石を岩と見せるために加工したり、松の根元に小さな動物を配したりします。

また、生きた植物を使った表現のため、完成という概念が無いのも特徴です。

私はこの盆栽の、

“小さな器に生態系を表現する”という感覚にとても惹かれます。

自然というとてつもなく大きな存在を簡略化及び視覚化する事によって、自分なりに自然を理解しようとしているように感じるからです。

それは自然と距離を置いた人類が、手元に小さな自然を配する事で自然との関わりをなんとか繋ぎ留めようとしているかのようにも感じます。

今回のテーマで冬虫夏草を連想した時に過去に考えていた盆栽の構想と重なったので、ようやく作品として形にする事に決めました。

これが下絵(というか殴り書き)です。

お気付きかもしれませんが、上の完成作品と比べるとヒキガエルが居ない事がわかります。

実は当初ヒキガエルを描く予定はありませんでした。

発案当初に描くと決めていた動物は、

・セミタケ

・ヤドカリ

・カクレクマノミ

・ミツバチ

でした。

これらに共通して言えるのは、どの種も他の別の種に依存して生きている生物という事です。

ヤドカリは貝殻が無ければ生きていけません。

カクレクマノミはイソギンチャクに隠れて他の天敵から身を守ってもらいます。

ミツバチも花と密接に関わっています。

盆栽の上で生態系を描く上で、よりその環(わ)が強く見えるような生物をモチーフに選びました。

その環(わ)こそが私が考える“生態系”だと考えていたからです。

しかし、実はこの時点では筆を進める事にまだ若干の迷いがありました。

他の作品案との変更も視野に入れて制作準備を進めていました。

ではなぜギリギリになって突然ヒキガエルが登場する事になったかと言いますと、

それが前回のブログでの出来事に繋がります。

ヒキガエルを見た時に私が一番感じた感情は自然に対する“畏怖”です。

私は普段からこの自然に対する“畏怖”であったり“羨望”というような感情により作品を制作する事が多いです。

ヒキガエルを通して、私は故郷の山そのものの存在を強く感じました。

掌に伝わる重みはヒキガエルだけのものではなく、大自然の他の多くの生物の重みまで内包しているようでした。

そして、

私は自分が作中の盆栽の中で表現しようとしていた生態系に欠けていた重要な要素に気付かされました。

楽しく横並びで皆が手を繋いでいるような様子を生態系として表現したかったのではなく、

時に他の生物をも蹂躙する怖さや強さを内包したものを“生態系”として表現したかったんだと気付きました。

だからこそ、他種に寄生して生きる冬虫夏草というモチーフに惹かれたんだと再認識出来ました。

そこで早速、下書きで描いた生態系を巨木なヒキガエルが蹂躙するように、

でも一方で自然に抱かれ育まれているようにヒキガエルを配置しました。

そこからは凄い勢いでした。

気付けば作品が出来ていた、という勢いで作品が仕上がりました。

悩んで生まれたというよりも、ドバッと“出てしまった”という感覚に近いです。

そんなこんなで出来た作品がこの『アニマル盆栽』です。

私は普段、細かい作品説明は極力控えるようにしています。

(聞かれれば堰を切ったように喋りだしますが…汗)

それは、見る人それぞれの物語の紡ぎを邪魔したくないからです。

しかし今回の作品は少し変わった経緯で生まれた作品であった事と、

その出来事がこれからの私にとってとても重要であるに違いないといった思いから、

このブログに書き記して残しておこうと思いました。

“ヒキガエルを見つけた”

たったそれだけの事ですが、人によっては人生を左右する出来事になり得るのだと思います。

ましてや動物や生態系をテーマに描いている私にとっては、とてつもなく大きな出来事でした。

「ただ動物を道具のようにモチーフとして使っているだけではダメだ」

と、

ヒキガエルに頭をどつかれた気がしています。

作家としてこれからも生きていく上で、

外に出てこのような生の体験を肌で感じる事が出来た事を非常に有り難く感じています。

ヒキガエル。

カメレオンに次ぐ大好きな生き物になりました。

間違いなくこれから作品に頻繁に登場すると思いますが、

どうか暖かく見守っていただけると幸いです。

そして『アニマル盆栽』が絶賛展示中の「4展」!

好評開催中ですので、皆様是非御覧くださいませ!

では、

長々と失礼致しました!