October 28,2015

今日(10/28)からBAMI galleryでは

Noir Collectionをスタートさせている。

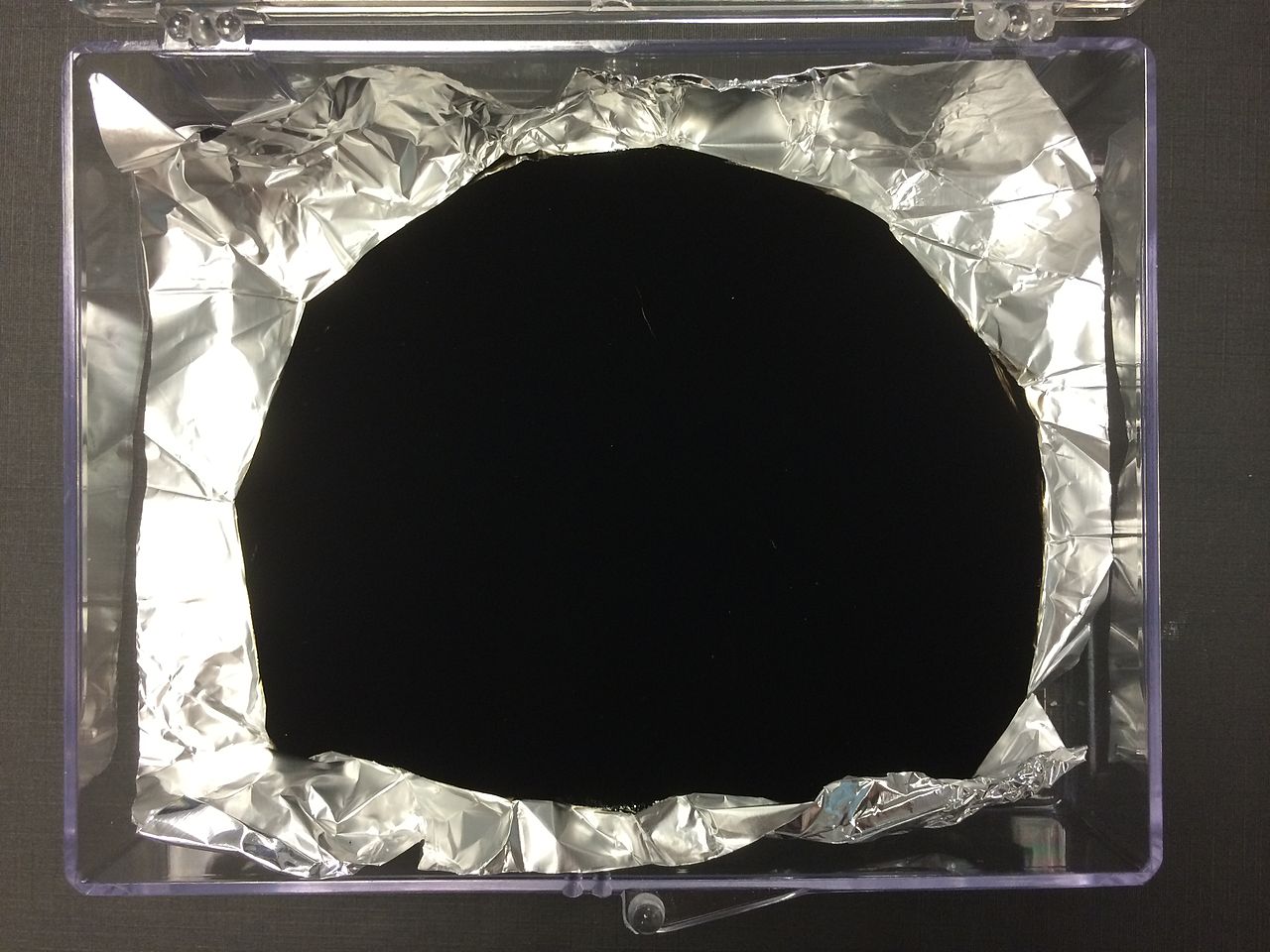

黒色を基調とした作品群の展覧なのだが、、

私にとって

黒と言えば

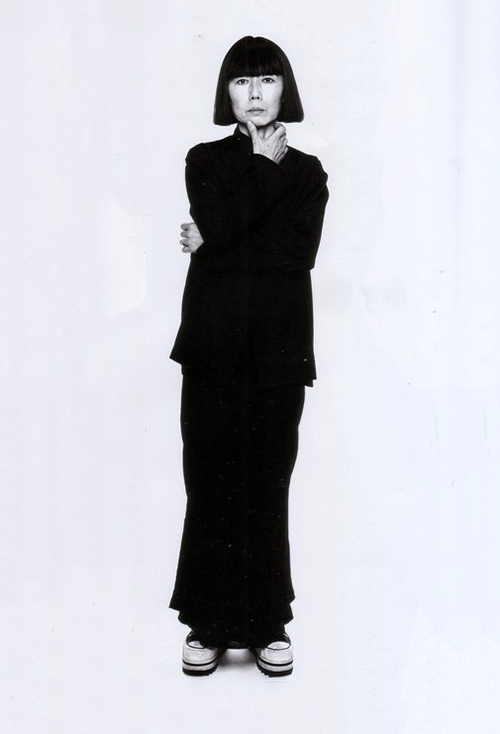

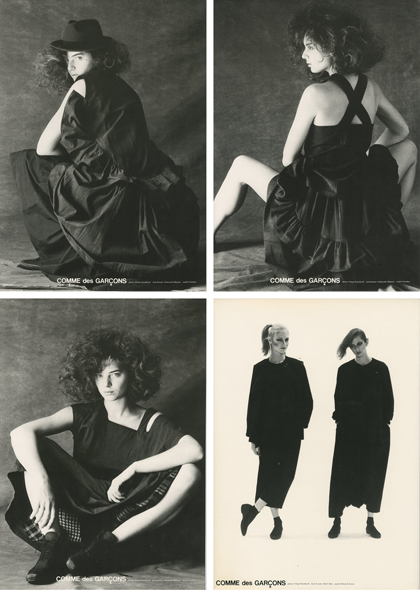

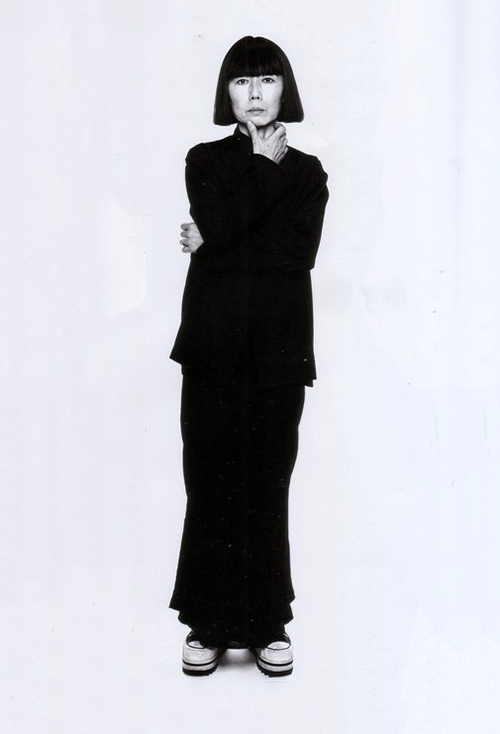

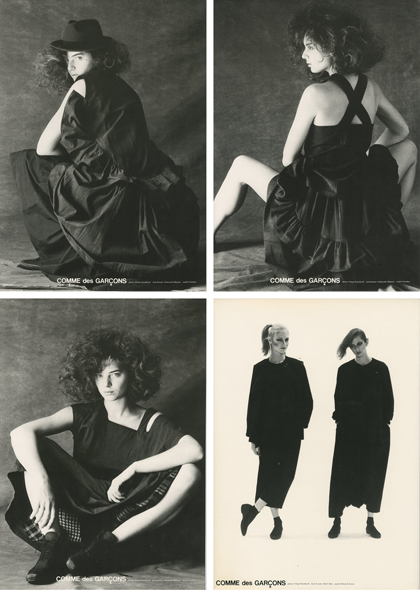

COMME des GARCONS

川久保玲

おいて他に無い。。。

***********

1982年パリに衝撃が走った。

noir 投稿者 combine-kfl

今から約35年前

その当時私は16歳。

当然その衝撃は知らなかった。

今のように高速広範な情報通信がなかった時代

海の向こうの様々な出来事は、今で言うアナログ

メディアが取り上げた事を中心に受容していた。

逆に言えば、極端かもしれないが、、、それ以外

は情報入手することが出来ない時代でもあった。

しかし、、、このパリの衝撃はそう時間がかからず

に私の周りに情報及び現象として伝わってきた・・・

・・

間違いかも知れないが、確か当時出始めた写真週刊誌

のFOCUSという雑誌でその内容を把握したように記憶

する。

COMME des GARCONS

川久保玲。

乞食ルック、、ボロルック

1982年から1,2年後

これらのキーワードが完全に私の中にはインプットされ

1982年のパリの衝撃という事も知った・・・・と、、、

同時に街中は黒一色であった。

こう書くと理解したかのようであるが、実際には

その当時、、、

真っ黒な服、しかもボロボロの状態の服でパリコレに

参加した日本人が注目を集めた、、、という現象面

のみでしかなかった。。。。。

さて、1982年の衝撃=黒色の衝撃だが、、

それは泡沫的な衝撃、気を衒った攻撃での一瞬の出来事

ではなく、今もって世界と同期している成功であった。

それは東洋人、日本人が西洋を中心としたモードの世界で

確固たる橋頭堡を築いた訳であり、猿真似の究極としてで

はない。又西洋に対しての媚の粋を集めた訳でもない。

彼らの中で完全無比な存在として立脚した瞬間である。

逆説的に言えば

端から完全無比な存在としてでないと無理という事か

もしれない。

それはなにか?当たり前であるが彼らは東洋人でもな

ければ日本人でもない。つまりそれが先ず一番の

ウィークポイントであるが、一番のオリジナリティー

でもあり、単純に強みとなる。

では日本人であるという強みはなにか?

例えば川久保を今は例にしているが、服飾における

日本人の強みとはなにか?

そこが先ず一番大事な箇所になる。

しかしもう一つ大事な部分は彼らと無関係な部分で

強みを発揮しても意味が無い。

つまりここが一番陥りやすい箇所だが、それは彼ら

からすれば単純なオリエンタリズムでしかなく、

そんなものはどの国にも歴史的に存在する。平易に

言えば着物はある意味彼らの世界では完全無比で

あるが、彼らのモードの遡上に上る事はない。

こういう間違いを犯す輩が実はこの国にもっとも

多いように私は思う。

強みとは彼らの世界観の中に入り込める要件を満

たしてこそになる。

そうなると先に述べた着物ではまったく駄目で

あることは当然至極である。

根本的に集約すると”服”なのである。

これは形を変えようが、よほどの裸族でないかぎり

世界中身に着けている。

ここが起点である。用途としての服とそこから歴史

を重ねて発達した服、この時間軸の差異、そして

それを形付けてきた文化的な差異という事を

理解しないと自らの強みという部分には到底たどり

着けない。

又、相手の在り様を理解する事は当然だが、自ら

の歴史的・文化的内容を把握できていなければ

当然高次元の差異の発見はままならないであろ

う事は容易く想像がつく。

ひいてはそこに厳然と存在するそれらに対し

ての美意識の違い、それを育む思想哲学の違い

などである。

しかし最後の答えは、、服、、、という同じ

問題意識に帰結する論理性が必ず必要となる。

川久保で言えば

西洋の服とは”着る”のである。

つまり身体に即応する布であり、その発展として

の美がある。

体のライン、よりそれが美しいものとして発達し

てきた経緯が読み取れる。

しかし我々の文化的背景にある服、所謂着物に

そのような美意識があるだろうか?

着物を着るとは言うが、本質的にはこれら着物と

呼ばれる布は”巻く”という事により服として

完結させている。

決して西洋のように体に即応するという事ではなく、

くるむわけであり、ある意味身体的な特徴はかなり

の部分消しこまれる。

このポイント一つとっても成り立ちが大いに違う事

が伺える。

似て非なるものと呼べなくも無いが、逆に身体の上に

装着するという本質は同様である。

こういった部分の本質的差異と同義部分の解剖がある。

では、なぜこうも違うのか?その美意識の違いはと読み

解けばこと西洋的モード=女性というものの存在への

アプローチが違うことが分かる。

身体的即応=身体を美しく見せるものこそ服飾である。

しかし日本の服飾的美意識は違うポイントを兼ね備え

ている。

着物は身体的特徴を消す代わりに、身体を取り巻く布

に季節や生き物や思い、そういっったものを背負わせ

ている。

もっと言えば、その服=着物を選択した、またその

着物を着る意味と言ったことまで服には感受性を働

かせ、基本はその服の中にいる人の考え方やセンス、

生活などを引き出す性格を孕ませている。

ある意味、内面の表出でもある。

身体的美観と内面的美観

この違いはかなり大きい。

あまりインタビューに答えない川久保がNHKの特集で

自らの考えをフランスのジャーナリストに語った部分

があるのだが、そこで彼女が常に言い続けている言葉

を紹介していた。

「量感と空間」

これは網膜的な可視しうるマテリアルの問題でない事は

明白である。

これを西洋のモードの中でより極大化していくという事、

同じ服であるがまったく違う感受性の”服”が存在する。

同じ服という世界の中で彼女が次に示し具現化するため

の要素として選び出したのが、黒、ボロ(穴あき)

左右非対称、無表情モデルという西洋のモードに対抗

する部分であった。

対抗とは即ち先ほど来からのくり返しであるが、厳然と

理解の中には存在するが、それを明の部分主体としない

感性に対しての提示。あくまで同じ枠内に存在するが

最大公約化されていないものへの集約と焦点を合わした点。

黒という色は、西洋では色としては認識されていない。

またはっきり言えば好意的な色、特にモードにおいて過去

それを主体的に尊重された歴史は無い。夜会・葬儀など

ある意味没個性的な場面に活用されるのみで、日常の色

などでは到底なかったわけである。

あえてそこにポイントを持ってきた意味がもう一つ

私はあるように思うのである。

黒は日本でもある意味忌むべき部分がある。

しかし方や、墨染めに代表されるべく、僧侶の修行、

先ほど述べた内面の表出でもあり、また水墨に代表

される日本の文化は、墨を何色もの豊かな色、又、

常ならざるものを表現するにつけて欠かさざる色彩

として豊かな感受性を育んできた。

ボロというものを醜い汚い不完全と見るのか、

ある意味禅僧の修行僧が身に着けているボロボロの

墨染めを美しいと感じるのか?

その差は心の差までに由来すると私は考える。

彼らにその心の美しさがないと言っているわけではない。

そういう文化がないのである。そこが我々には大きな

財宝なわけである。

左右非対称も然りであり庭園の在り様を考えれば一目

ではないか?

俯瞰してしか眺められないものを日本人は庭としては

定義していない必ず自然との一体を考慮した作庭感覚

があり、その空間享受を臨む。

西洋のような庭の只中では全貌が把握できないなどと

いうものを決して臨みはしない。

無表情のモデルも然り、能に代表されるように、見える

ものの奥に深層心理を読み解く、秘すれば・・極小の

なかから極大を生み出す。

表情が無いほど無限の表情を表出でき、また顔という

アイコン以外から内面の持つ大きな世界が生み出せる。

「量感と空間」とはまさしく満面の笑みに代表される

視覚的な充足及び調和ではなく、その中の曖昧な部分

のシームレスな感覚の提示に繋がる。

これらを一体となした時、西洋の服と同一線上に存在

するのだが同時に彼らの信奉するものとはかけ離れた

”ウィルス”のようなものが彼らの中に定着する恐怖

が生まれたと私は判断する。

つまり彼らの内面=心の中にこれまで無かったものが

生まれ、それは無視できないもの、そして理解せざる

負えないほどの圧力を秘め迫ってくる。

同じ服なのだが、到底理解できない、認められない、

しかし厳然と存在し、その服の持つ意味=内容を考えると、

単純に疎外もできない。

ひいては自らの価値観という天秤にかけたとき、

そのバランスは??

カール・ラガーフェルドは明確に川久保を評する

「彼女は我々のゲームを壊した!」

私の解釈では、いつでも日本人の失敗は

チェスをやっているところに優れたゲームとして

将棋を提示する。

これが入り込むとは到底思えない。

当たり前である。

そんな事がゲームを壊したと解釈しているのではない。

それだったら先述の通り、無視されるだけ、縦しんば、、

物好きが好む程度であろう。

カール・ラガーフェルドが示しているのは、将棋を

エッセンスにした新しいチェスのルールを彼女が

提示してきた。その提示が、、、、

これまでよりゲームをずっと面白いものにした!

という方が正しいと私は思うのである。

この場合のチェスとは

美であると考える。

何が美しいのか?

という事がパリの衝撃だったのではないか?

そして川久保が仕掛けた西洋への戦いだったのいで

はないか?と私は感じている。

我々は同じ人間として相対的に彼らとは違う、

しかしその差異からは絶対的な違いのポイントがある。

それは何か敢えて言わないが、文脈的に分かってい

ただきたい。

そしてそのポイントを求めるとき、まったく違う領域

から提示するのではなく、同じ領域からそれを明確に

提示しなければならない。

これはかなり難しいことではあるが、主たる部分が

相手にある現実を考えた場合、如何にその中で立場

を作り出すかを考えればそう可笑しな論理ではないと

私は考える。

日本的という言葉が実にくだらないと常々思うのである。

そういうことを言う場合

日本的という定義がまずもってあやふやであり

何との比較対照においてそういう際立った部分を

説明するのか?まったくもって疑問なのである。

去る作家が文脈=コンテクストという部分から

西洋と東洋のドッキングをフラット感覚から

コンセプト化しているが、まったくもって違うとは思わ

ないが、私には枝葉のようにしか感じられない・・・・

それは川久保が最初に受けた誹謗中傷とその後の

余人の追随を許さない評価とはあまりにも違いす

ぎているのと、ビジネス的な整合の上、解釈の上で

成り立っているものとは本質的に違うような気がし

てならない。

つまり日本という全体を集約しきれていないと

敢えて言えば感じるのである。

また、それを持って日本という全体解釈を喧伝され

るのも迷惑なような気がする。

最後に付け加えて言えば

川久保のNHKの特集の中で

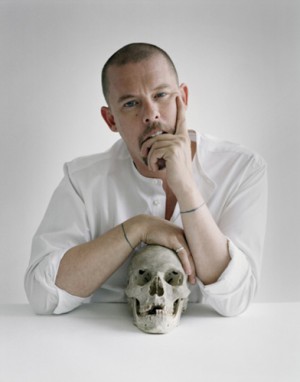

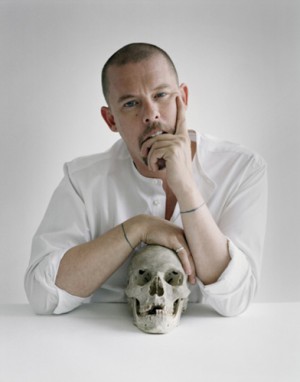

アレキサンダー・マックィーンがインタビューに

答えていたのだが

「様々な姿の人達を理解することが知性なのです」

そういう意味では川久保も凄いが

それを理解して

改めて高次元で評価する

彼らはやはり凄いとも思う!

Noir Collectionをスタートさせている。

黒色を基調とした作品群の展覧なのだが、、

私にとって

黒と言えば

COMME des GARCONS

川久保玲

おいて他に無い。。。

***********

1982年パリに衝撃が走った。

noir 投稿者 combine-kfl

今から約35年前

その当時私は16歳。

当然その衝撃は知らなかった。

今のように高速広範な情報通信がなかった時代

海の向こうの様々な出来事は、今で言うアナログ

メディアが取り上げた事を中心に受容していた。

逆に言えば、極端かもしれないが、、、それ以外

は情報入手することが出来ない時代でもあった。

しかし、、、このパリの衝撃はそう時間がかからず

に私の周りに情報及び現象として伝わってきた・・・

・・

間違いかも知れないが、確か当時出始めた写真週刊誌

のFOCUSという雑誌でその内容を把握したように記憶

する。

COMME des GARCONS

川久保玲。

乞食ルック、、ボロルック

1982年から1,2年後

これらのキーワードが完全に私の中にはインプットされ

1982年のパリの衝撃という事も知った・・・・と、、、

同時に街中は黒一色であった。

こう書くと理解したかのようであるが、実際には

その当時、、、

真っ黒な服、しかもボロボロの状態の服でパリコレに

参加した日本人が注目を集めた、、、という現象面

のみでしかなかった。。。。。

さて、1982年の衝撃=黒色の衝撃だが、、

それは泡沫的な衝撃、気を衒った攻撃での一瞬の出来事

ではなく、今もって世界と同期している成功であった。

それは東洋人、日本人が西洋を中心としたモードの世界で

確固たる橋頭堡を築いた訳であり、猿真似の究極としてで

はない。又西洋に対しての媚の粋を集めた訳でもない。

彼らの中で完全無比な存在として立脚した瞬間である。

逆説的に言えば

端から完全無比な存在としてでないと無理という事か

もしれない。

それはなにか?当たり前であるが彼らは東洋人でもな

ければ日本人でもない。つまりそれが先ず一番の

ウィークポイントであるが、一番のオリジナリティー

でもあり、単純に強みとなる。

では日本人であるという強みはなにか?

例えば川久保を今は例にしているが、服飾における

日本人の強みとはなにか?

そこが先ず一番大事な箇所になる。

しかしもう一つ大事な部分は彼らと無関係な部分で

強みを発揮しても意味が無い。

つまりここが一番陥りやすい箇所だが、それは彼ら

からすれば単純なオリエンタリズムでしかなく、

そんなものはどの国にも歴史的に存在する。平易に

言えば着物はある意味彼らの世界では完全無比で

あるが、彼らのモードの遡上に上る事はない。

こういう間違いを犯す輩が実はこの国にもっとも

多いように私は思う。

強みとは彼らの世界観の中に入り込める要件を満

たしてこそになる。

そうなると先に述べた着物ではまったく駄目で

あることは当然至極である。

根本的に集約すると”服”なのである。

これは形を変えようが、よほどの裸族でないかぎり

世界中身に着けている。

ここが起点である。用途としての服とそこから歴史

を重ねて発達した服、この時間軸の差異、そして

それを形付けてきた文化的な差異という事を

理解しないと自らの強みという部分には到底たどり

着けない。

又、相手の在り様を理解する事は当然だが、自ら

の歴史的・文化的内容を把握できていなければ

当然高次元の差異の発見はままならないであろ

う事は容易く想像がつく。

ひいてはそこに厳然と存在するそれらに対し

ての美意識の違い、それを育む思想哲学の違い

などである。

しかし最後の答えは、、服、、、という同じ

問題意識に帰結する論理性が必ず必要となる。

川久保で言えば

西洋の服とは”着る”のである。

つまり身体に即応する布であり、その発展として

の美がある。

体のライン、よりそれが美しいものとして発達し

てきた経緯が読み取れる。

しかし我々の文化的背景にある服、所謂着物に

そのような美意識があるだろうか?

着物を着るとは言うが、本質的にはこれら着物と

呼ばれる布は”巻く”という事により服として

完結させている。

決して西洋のように体に即応するという事ではなく、

くるむわけであり、ある意味身体的な特徴はかなり

の部分消しこまれる。

このポイント一つとっても成り立ちが大いに違う事

が伺える。

似て非なるものと呼べなくも無いが、逆に身体の上に

装着するという本質は同様である。

こういった部分の本質的差異と同義部分の解剖がある。

では、なぜこうも違うのか?その美意識の違いはと読み

解けばこと西洋的モード=女性というものの存在への

アプローチが違うことが分かる。

身体的即応=身体を美しく見せるものこそ服飾である。

しかし日本の服飾的美意識は違うポイントを兼ね備え

ている。

着物は身体的特徴を消す代わりに、身体を取り巻く布

に季節や生き物や思い、そういっったものを背負わせ

ている。

もっと言えば、その服=着物を選択した、またその

着物を着る意味と言ったことまで服には感受性を働

かせ、基本はその服の中にいる人の考え方やセンス、

生活などを引き出す性格を孕ませている。

ある意味、内面の表出でもある。

身体的美観と内面的美観

この違いはかなり大きい。

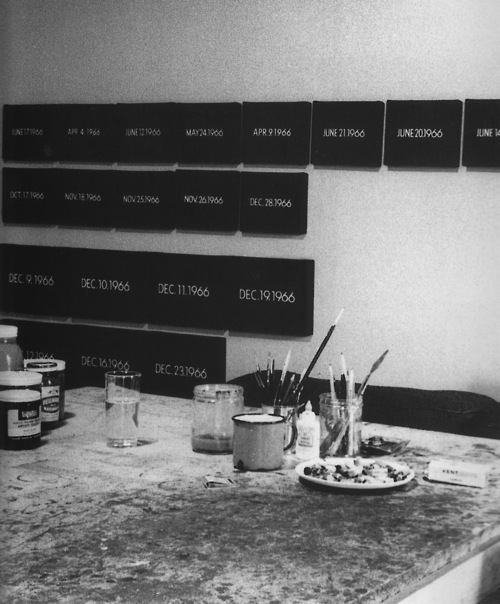

あまりインタビューに答えない川久保がNHKの特集で

自らの考えをフランスのジャーナリストに語った部分

があるのだが、そこで彼女が常に言い続けている言葉

を紹介していた。

「量感と空間」

これは網膜的な可視しうるマテリアルの問題でない事は

明白である。

これを西洋のモードの中でより極大化していくという事、

同じ服であるがまったく違う感受性の”服”が存在する。

同じ服という世界の中で彼女が次に示し具現化するため

の要素として選び出したのが、黒、ボロ(穴あき)

左右非対称、無表情モデルという西洋のモードに対抗

する部分であった。

対抗とは即ち先ほど来からのくり返しであるが、厳然と

理解の中には存在するが、それを明の部分主体としない

感性に対しての提示。あくまで同じ枠内に存在するが

最大公約化されていないものへの集約と焦点を合わした点。

黒という色は、西洋では色としては認識されていない。

またはっきり言えば好意的な色、特にモードにおいて過去

それを主体的に尊重された歴史は無い。夜会・葬儀など

ある意味没個性的な場面に活用されるのみで、日常の色

などでは到底なかったわけである。

あえてそこにポイントを持ってきた意味がもう一つ

私はあるように思うのである。

黒は日本でもある意味忌むべき部分がある。

しかし方や、墨染めに代表されるべく、僧侶の修行、

先ほど述べた内面の表出でもあり、また水墨に代表

される日本の文化は、墨を何色もの豊かな色、又、

常ならざるものを表現するにつけて欠かさざる色彩

として豊かな感受性を育んできた。

ボロというものを醜い汚い不完全と見るのか、

ある意味禅僧の修行僧が身に着けているボロボロの

墨染めを美しいと感じるのか?

その差は心の差までに由来すると私は考える。

彼らにその心の美しさがないと言っているわけではない。

そういう文化がないのである。そこが我々には大きな

財宝なわけである。

左右非対称も然りであり庭園の在り様を考えれば一目

ではないか?

俯瞰してしか眺められないものを日本人は庭としては

定義していない必ず自然との一体を考慮した作庭感覚

があり、その空間享受を臨む。

西洋のような庭の只中では全貌が把握できないなどと

いうものを決して臨みはしない。

無表情のモデルも然り、能に代表されるように、見える

ものの奥に深層心理を読み解く、秘すれば・・極小の

なかから極大を生み出す。

表情が無いほど無限の表情を表出でき、また顔という

アイコン以外から内面の持つ大きな世界が生み出せる。

「量感と空間」とはまさしく満面の笑みに代表される

視覚的な充足及び調和ではなく、その中の曖昧な部分

のシームレスな感覚の提示に繋がる。

これらを一体となした時、西洋の服と同一線上に存在

するのだが同時に彼らの信奉するものとはかけ離れた

”ウィルス”のようなものが彼らの中に定着する恐怖

が生まれたと私は判断する。

つまり彼らの内面=心の中にこれまで無かったものが

生まれ、それは無視できないもの、そして理解せざる

負えないほどの圧力を秘め迫ってくる。

同じ服なのだが、到底理解できない、認められない、

しかし厳然と存在し、その服の持つ意味=内容を考えると、

単純に疎外もできない。

ひいては自らの価値観という天秤にかけたとき、

そのバランスは??

カール・ラガーフェルドは明確に川久保を評する

「彼女は我々のゲームを壊した!」

私の解釈では、いつでも日本人の失敗は

チェスをやっているところに優れたゲームとして

将棋を提示する。

これが入り込むとは到底思えない。

当たり前である。

そんな事がゲームを壊したと解釈しているのではない。

それだったら先述の通り、無視されるだけ、縦しんば、、

物好きが好む程度であろう。

カール・ラガーフェルドが示しているのは、将棋を

エッセンスにした新しいチェスのルールを彼女が

提示してきた。その提示が、、、、

これまでよりゲームをずっと面白いものにした!

という方が正しいと私は思うのである。

この場合のチェスとは

美であると考える。

何が美しいのか?

という事がパリの衝撃だったのではないか?

そして川久保が仕掛けた西洋への戦いだったのいで

はないか?と私は感じている。

我々は同じ人間として相対的に彼らとは違う、

しかしその差異からは絶対的な違いのポイントがある。

それは何か敢えて言わないが、文脈的に分かってい

ただきたい。

そしてそのポイントを求めるとき、まったく違う領域

から提示するのではなく、同じ領域からそれを明確に

提示しなければならない。

これはかなり難しいことではあるが、主たる部分が

相手にある現実を考えた場合、如何にその中で立場

を作り出すかを考えればそう可笑しな論理ではないと

私は考える。

日本的という言葉が実にくだらないと常々思うのである。

そういうことを言う場合

日本的という定義がまずもってあやふやであり

何との比較対照においてそういう際立った部分を

説明するのか?まったくもって疑問なのである。

去る作家が文脈=コンテクストという部分から

西洋と東洋のドッキングをフラット感覚から

コンセプト化しているが、まったくもって違うとは思わ

ないが、私には枝葉のようにしか感じられない・・・・

それは川久保が最初に受けた誹謗中傷とその後の

余人の追随を許さない評価とはあまりにも違いす

ぎているのと、ビジネス的な整合の上、解釈の上で

成り立っているものとは本質的に違うような気がし

てならない。

つまり日本という全体を集約しきれていないと

敢えて言えば感じるのである。

また、それを持って日本という全体解釈を喧伝され

るのも迷惑なような気がする。

最後に付け加えて言えば

川久保のNHKの特集の中で

アレキサンダー・マックィーンがインタビューに

答えていたのだが

「様々な姿の人達を理解することが知性なのです」

そういう意味では川久保も凄いが

それを理解して

改めて高次元で評価する

彼らはやはり凄いとも思う!