釜匠 洋画展 『ナカマハズレ』終了のご報告

October 30,2012

本日(10/30)午後5時、釜匠 洋画展 『ナカマハズレ』無事終了

いたしました。

そして先ほど私も京都に戻りました。

御忙しい中、又遠方からお越しいただきました皆様方に

この場を借りて御礼申し上げます。

誠にありがとうございました。

そして日々メールやFACEBOOK・twitter等にて釜君・私の

進捗報告に励ましのコメントを送っていただきました皆

さま方にも御礼申し上げます。

誠にありがとうございました。

さて今回の催事に関してですが、敢えて虚飾を排して申し

上げれば、正直非常に厳しい戦いでした。これまでの催事

の中では一番厳しい戦いであったと思います。しかし、

これも虚飾を排して率直に申し上げれば、我々にとっての

今後にこれほど大きなものを得た催事もこれまでになかっ

たと思います。

今回厳しい戦いでしたが、まだこれは調整の上ではありま

すが、来年再度同じ戦いの場に立たせていただく事になり

そうです。

大変ありがたい事です。

さて明日から釜君も私も新たな戦いが始まります。

釜君は当面、この催事にて中断していた仕事に着手して

もらいます。

そして先述の通り来年度に向けて構想を練ってもらい、

再度東京に乗り込む予定です。その後再来年春、東京

終了後2回目の名古屋松坂屋での個展となります。

しかし、その間、これら大筋の仕事だけではなくおそ

らく様々な事も加わる事だと思います。

釜君、私共々、

明日から新たに頑張りたいと思います。

釜匠【ナカマハズレ】と共生(ともいき)循環

October 19,2012

2年前の2月24日に書いたブログ【共生(ともいき)循環】

震災が起こる約一年前。何を思ってかは忘れたが、此の頃、

自分の仕事についての考え方を収攬したかった事だけは明

確な感覚が今も記憶にある。。。まぁ、、それは時にフワ

フワとする自分にとって、今も続く事なのだが・・・

釜くんが松坂屋名古屋での個展を終えて暫く経った頃、

次回個展(=今回の大丸東京店の事だが)のテーマについ

ての打ち合わせにやってきた。その時、彼の口から出た

”ナカマハズレ”という言葉を聞いて、正直、、、

驚き強く感じ魅かれた。そし同時に、彼、釜くんが、

ともすれば少し客観的にテーマ性を遂行してきたスタイル

から、今回明確にこれまでにない大きな世界をテーマに

据え強く意思を表出した喜びを感じた。

**********

※かなり長いです・・・・

【共生循環】

February 24,2010

芸術の表現テーマは基本的に何を軸に

しようとも構わないと思う。

幾千幾万も存在する考え方や、それを

現す手法は同様に存在すると思う。。

しかし、だからと言って我々の仕事を

考えた場合、色々なものを選択し種々

雑多な見え方で果たして良いのだろうか?

という部分に突き当たる・・・

それは違うように思うのである・・

何か偏狭な、且つ具体的なものに限定をする

必要は無いのかもしれないが、ある程度の

範囲というものが無いと、客観的に見た場合

”なにがやりたいのか?”

”なにを言いたいのか?”

という事が著しくぼやけてしまうような気が

するのである。。

この場合、どういった形でそれを集約するのか

は色んな方法が存在すると思うが、大にして絵画

を中心に考えた場合、表層的な雰囲気で収攬する

方法や、マテリアルに限定するような方法が目に

付く・・

基本的には集約する人間の趣味思考が強く働くの

は良くわかるが、この程度の考えでは・・・

と個人的には少し懐疑的な感想をいつも抱いている・・

結局、何を訴えているのか?良くわからない・・

この部分の程度が実は非常に重要なのではないか?

と生意気にも常に考えているのである。。

私はこれまであえて其の辺りの範囲について言明

してこなかったのだが、思うところがありある程度

明白にすべきではないか?と今は考えております・・

それは今後の必要性に駆られた部分に摘まされた

というような事が一番大きな理由なのですが、、

今後の必要性とは何かと言えば、、、やはり異文化圏

との交流に際して、其の辺りの軸が明確でないと行動の

主体性が茫漠として、、先述同様の・・

”なにがやりたいのか?”

”なにを言いたいのか?”

”なんのためにそれをしているのか?”

”なぜそのために、このアートを選択したのか?”

という事柄に著しく抵触するのと同時に、明確さを欠くと

自らの主体性を埋没させてしまう結論にしかならないので

は?という危惧を感じたからです・・

我々の仕事の根幹はモノを直接作り生み出す分けではない

ので、、”選択”という部分が大きなウェートを占めます。

ある意味、其の選択ラインナップにより、考え方を表出し

ているという結論にいたるのかも知れません。

しかしながら、根本的な本質を考えれば

何をもって”選択したのか?”ここの明確さがシンプル

且つ”感じやすい”内容で絶対必要だと私は思うのです。

それが我々の仕事の本義となるように思います。

この時代にCOMBINEをディレクションするにあたり、

私が考えているCOMBINE芸術のコンテクスト及び

コンセプトとは、、、、、

共生と循環

これがテーマです。

実は私がこれまでCOMBINEの作家を選択する際

必ずこのテーマを下敷きにし必ずそれに相応

しているかどうかのコンセプトを判断してきた

のであります。

だから私は各作家とは、作品を見る時間よりも

考え方を聴取する時間に重きを置いてきたのも

この事情があるからです・・

いくら内容的に良くても、この部分について

なんの琴線も弾かれない場は選択はしてきません

でした。。

。。。。。。。。。。。。。。。。

共生とは共棲で非ず、どちらかと言えば法然が説く

”ともいき”・・・という方が感覚的には正確で

それを持って如何に循環させていくか?という事です。

さほど斬新な考えではなく、世間一般にありふれた道徳

概念の延長線上なのかもしれませんが、しかし、その当

たり前であり且つありふれたものが、この世紀を境に著

しく破綻を来たしているのも又事実なのではないかと思

う次第なのです・・

人間を中心とした生き物の生息圏で今起こっている問題の

根源的箇所とは、実はすべてこの共生循環の破綻に通じる

ように私は感じるのです。

これは個人、社会、国家、生き物全般に全て共通の課題

として提示されたものであり、それを如何に乗り越えて

いくかが、この21世紀前半の最大課題であり、哲学も

宗教も科学も、、、今、それを乗り越える論理を様々な

パートで模索しているような気がするのです・・・・・

これは例え一個人が又一国家が乗り越えたとしても、必ず

その主観的発想からの論理では他人や他国への問題の皺

寄せが発生する状況があり、前世紀との大きな違いは、これら

全てが密度高く連関しあっているという事であると想像に難く

ない事実があります。

キリスト教的史観で踏破できてもイスラム教では矛盾にしかな

らない。というような事を含め、全てこれまでの概念から脱却

し、ある程度の妥協と調和、エゴの抑制と幸福のシェアーとい

う人間も動物を含めた生き物の一種であるというシンプルな

共通認識と高い包容力が否応なく求められているような気がす

るのです。

例えば・・

石油というものがあります。

これは発見とこれを活用する文明の利器の開発当初から

必ず枯渇するものであるということは分かっていた筈です。

しかしながらどうであろうか?このエネルギー燃料の安全

な代替エネルギーは今何かの具体的兆しがあるのだろうか?

いずれ無くなるものである。どうなくなるのか?地球から

無くなるのである・・では最後に保有するのはどこなのか?

それ以上に、限られたものをどの様に分配するのか?

国家間で確保できれば本質的な問題は解決できるのか?

当然、国際政治学的な国益を前提とした現実的な話は理解

できる。しかし明らかに行き着く果ての”破綻も”観念的

なロマンティックな妄想であっても具体的理解を生み出せる。

先進国、経済発展著しい国、軍事力、等々、様々な関数が

関与してくる法則において、人間という生き物はこれを

どのように解決していくのか?・・・・・・・・・・

例えば

水というものがある。

水という液体の存在はどこがスタートかは別にして、海の水が蒸

発し、雲、水蒸気を発し液体として地上に降り注ぐ。それが山で

治水され川に流れ又海に還元される。その間人間は、肉体に必要

な液体として水を享受する・・・これが営々と続いてきた人間と

生き物たちの生命維持の循環法則である・・・

しかしどうであろうか?

温暖化により必要以上の雨が降り注ぎ、災厄をもたらし、過度の

開発により生じた自然破壊が、山野を蝕み、、砂漠化という生命

力の破壊まで行き着いた場合、、、果たして水の循環は楽観的に

客観視していて保てるのか否か?

なにかが循環の経路に著しく混濁して、その流れをせき止めている

事は明白である・・しかし何をやめて何を促進するのか?それは

本当に何のエゴもなく妥当性を維持できているのか????

水メジャーなる言葉まで生まれてきていて

フランスなどがその最先端技術と世界展開により、水という人間

共通の資源を寡占しかねない状況だと聞き及ぶ・・・

例え国家の資源として見た目に存在していても、それを飲料や

上下水などという人間生活に欠かせない物へと変換するのに

他国のシステムが作動しないと利用できないとなれば、国家の

資源などというのは如何ほどの価値もなくなる・・・・

所謂、水植民地化論議である・・

本当に有史以前から人間が生命を維持するために営まれてきた

循環の補完要素として機能しているのか???

人口増ということがある。

世界人口は増え続けている一方だ。当然今問題の二酸化炭素の排出

もこのまま行けば比例して増大するのは目に見えている。。

しかしその問題以前に、それだけの人口増に対して食料が追いつか

ないという事が、科学者のデーターとして現在知られている・・

所謂食料危機である。

$や金、資源、それぞれ兌換出来うる価値の源泉として今世界中で

取引されているが、果たして食料という人間が生きていくための糧

が地球規模で枯渇し、ない状態の中で本当にそれらは価値を維持し

ていけるのか?

果たしてその時、食料の分配はどのように行われるのか?

限られた人間の生命を維持することしか出来ない食料事情の中で

生きる者と死ぬ者は誰が線を引くのか?・・・・・・・

これらは実はただの一例にしか過ぎない。

もっと言えば極端な悲観論なのかもしれない。

しかし想像に難くない部分もつかみ取れる。

その根源とはなにか?

私はやはり全ての循環が破綻を来し始めている

というように感じるのである・・・・

いろいろな何世代にも亘る世紀で同じような

厭世観はあったと思う。。しかしそれらの規模は

今と同じではない事は皆理解できていると思う。

当然そこにはもう使い尽くされた感のある言葉

であるが、、グローバル化という今世紀の地球の

問題を定義する前提が生まれているからである。。

これが現代の最大の問題なのではないか?

地球規模で共生循環を考えなくてはならない

時代!

現代というのは

本義として”同時代感覚”であると思う。。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

肉体的に劣る障害をもった人はどの国にでも存在します。

当然その人達は同じ帰属する国家でその助けをしなくては

ならない。それは当然最初から必要とされる経費であり

そんなものは別の派生経費でもなんでもない。と言うことは

社会を維持する為に、ある意味営々と循環させるためには

経済の活動の中に必ずカウントしなければならないコスト

という認識があってしかるべきである・・・

私の小さな時分、年金というものの概念は、若者が老齢の

人に対し社会的コスト支出するために存在すると教わった

筈なのだが、今どうであろう?

いつの間にか自らの掛け金としてしか論議されていない。

当然年代が逆三角形の人口分布になるような人口減の状況

があったとしても、基本的な社会コストが変わるという

事は無いはずであり、なんとしてもその課題は克服しな

ければならない筈なのである・・・・・

当然分かっていた、もしくは奇しくも現れた現象、いずれ

にしても今生きている我々は循環を止める訳にはいかない

筈であり、それを乗り越えなくてはならない・・

我々は、、、

これらと同じような事を世界という規模で拡大して考え

その為に、、、

実はグローニカルな視点を持たなくてはならないのである・・

いろいろな哲学が道徳を生み出し人間という生き物を、人間た

らしめる為に機能してきたが、果たして生命の危機を感じるよ

うな状況が目の前に迫った時、人間本来が持たなければいけな

い愛他精神を本当に具体化できるのか?これほど高度に成熟し

た国家や社会の中で、改めてその人間を含めた生き物の根源的

な尊さの序列を構築できるのか?文化や歴史観、国境を越えて

・・・・・

科学技術の進化は当然待ち望むべき光ではある

しかし、その技術を手に入れたとき、問題はそれを

どう活かすのか?という事に当然なる・・・・

その時、本当に必要なものとは何か?

人間の人間に対する考え方なのではないか?

と思うのと同時に、それはひいては生き物全体に

感じる部分でないといけないのではないか?と

思うのである。。。

私はこれらから

全ての問題発生の根幹が

共生循環の破綻にあると定義しているのであるが

それと

芸術はどう関わるのか?という部分なのだが

私はこれらのことを例え直接的な解決に結びつく

モノで無いにしても、言語、史観、宗教、その他の

諸々を含め、それらを超越でき共通の認識を得られる

唯一の存在こそが芸術なのではないか?と考えるのです・・・

芸術の世界の本質は”人間の生死に立脚したものであり”

どの方向からアプローチしたとしても、必ずそこに

帰結すると私は思うです・・

一点の芸術作品が如何ほどの事を発揮するか?と

疑問があって当然です。

しかし優れた芸術作品は必ず個人に対して浸透できる

力を持っています。そこに力の源泉が必ずあると確信する

のと同時に、その無限の積算の可能性が流動することに

より、世界共通言語としての芸術の必要性が増す筈だと

考えるのです。。。。。。

特に”現代美術”と呼ばれるものの本質的生息域とは

これらと表裏一体であり、共棲していると私は判断している

のです。

このとき私は

COMBINEのこれら問題についての処方を

どの論理で向き合うかと言えば・・

東洋的な物事の考え方という方向性と、そこから熟成された

日本的な捉え方という事を軸として考えているのです。

それは何かと言えば

欧米の二元論的な排他の論理ではなく

受容するという考え方

全てを受け入れて、そこから問題を乗り越え調和を模索し生み出

す触媒としての要素をCOMBINEでは各作家の芸術性の中に見いだし

ているのです。

何が現代の問題として存在しているのか?

その角度と、それについての日本人的な解釈の感度・・・・

これが私にはもっとも大事なことなのです。。。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

声高に”現代美術”などと連呼する輩がいるが

どうも私にはその現代美術の定義が

理解しかねるのである・・・・・・

松本央の萌芽

October 13,2012

松本央

「Untitled」キャンバス アクリル 鉛筆 墨 SM 2012

*******

昨日正午頃、京都精華大学への出講前

に松ちゃんこと松本央くんがギャラリー

に来てくれた。

来週から開催される二紀会:第66回二紀展

2012 10/17〜29日 23日は休館

国立新美術館 開館時間10:00〜18:00(最終日は14:30まで)

のdmを持ってきてくれたのだが、、、

あまり時間がない中、新作の進捗報告を受け

打ち合わせをした。

BAMI galleryでの個展開催中から色々と話をし、

本年の11月~12月にかけて再度小さな括りでは

あるが新作による展開をしようと伝えました。

この展開はある意味、私から彼への宿題として伝えました。

今回の個展ではこれまでなかった風景や、

デッサンなど新しい趣向の作品も展示しました。

それは偏に変化を求めてであったが、

今、彼に求める宿題とは、それ以上の変化、

と言っても、コンセプトの根底から別物に

するような変化ではなく、あくまで基底を

同じくし、その基底の面積・強度を広げ増

すような事を自分自身のこれまでの絵と向

き合って整理し再度”深堀”してくれない

か?と言う事でした。

彼の絵は確かに面白い。

しかし、それだけでは確実に足りない。。。。。

そしてコンセプトにおいても他にない独特の内容

を誇示はしている。

同時代性という意味においても問題はない。

しかしそれも又面白いのだが、何か深部へ、

もっと言えば、ドロドロと拘泥したというの

かモチーフが魑魅魍魎と成すような粘度が足

りないというのか???

良い意味では隙がない、しかし絵が独立して

持つ”力”という部分を考えれば、、、、

見る者と絵と作家の距離感が少し限定的で

説明的過ぎる・・・

瞬時の視認の衝撃はあるが、、時間を超越

した鑑賞・味わうという所では??との

疑問が常にある。

全てとは言わない、しかし波がある。

そうでないものとそうだというものが、

良いモノがチラチラ見え隠れしているが、

安定しない。

そのあたりは、本来彼から安定的に

アウトプットされていておかしくな

いもの=言いかえれば、本来あるも

のが出てない、、、、

そんな気がずっとしていました。

これは少し具体性を欠く感想かもしれないが、

自らの中で今時点での凝固を考える時期なの

ではないのか?

それはテクニックも内容においても。

その際何が求められるのか?それが、、、

彼に題した宿題の主題である。

昨日、見せて貰った新作の一点

ここには

間違いなく、、萌芽があった!

BAMI gallery スケジュール更新

October 12,2012

本日にて9月7日からスタートさせていただいた

遠藤良太郎 Ceramic Works

ゆらゆらと行方知れずの小宇宙

を終了させていただきます。

本来9月28日に終了する予定でしたが、

大変沢山の方にお越しいただき、急遽

予定を延長させていただきました。

誠にありがとうございました。

この場を借りて深く御礼申し上げます。

この後ですが、

遠藤君の作品は

11月5日(月)~11月27日(火)まで

高松天満屋5階アートギャラリーにて

展開する予定ですので、こちらも是非

ご高覧いただきますようお願い申し上

げます。

■〒760-8516 香川県高松市常磐町1-3-1

高松天満屋5階アートギャラリー 担当 青野

■直通電話 087-812-7549

************

さて次回のBAMI gallery スケジュールですが

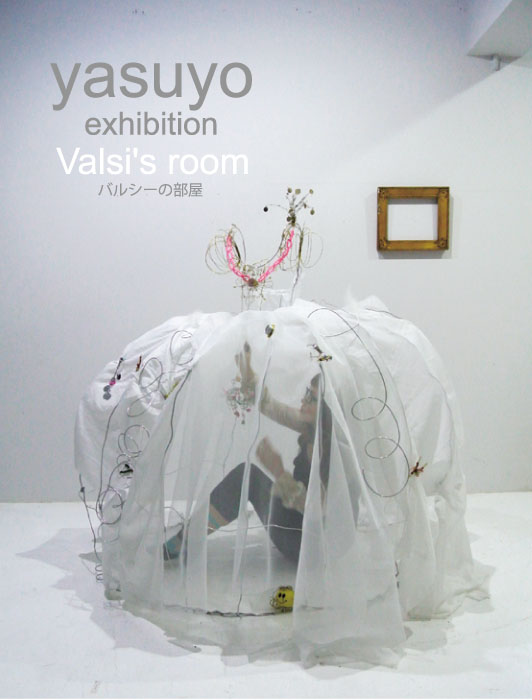

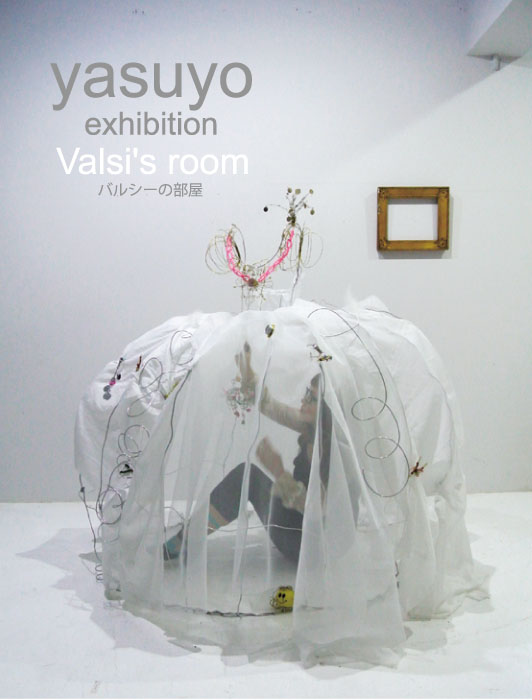

yasuyo exhibition

バルシ-の部屋 Valsi’s room

2012.10.20 (sat) - 2012.11.24 (sat)

gallery close 日・月・祝日はopen

open 12:00~18:00

開催させていただきます。

<コンセプト>

バルシーとは自由。

遊び心と出会う瞬間。

キラキラとしたいのちの輝き。

小さなテントの中に入ると、

狭いはずなのに、無限に広が

るような心地よさがあり、

そのテントはよく見ると

子供のらく描きのような

ドレスのスカートの中だっ

たりする。

バッグは夢を運ぶ箱。

フルーツサンドを持

って森に出かけると、

光がくるくると降り

注ぎ、いつもの大き

な木にあいさつをする。

バルシーとはイタズラな笑顔、

心の中の宝物。

<ステートメント>

私は昨年まで東京を拠点に

イラストレーションの仕事

をしてきました。

現在も広告や雑誌などの

さまざまなメディアで女性

をモ チーフにして

絵を描いています。

平面での仕事していた日々

の中で、ワイヤーの立体的

な線 と出会い、いびつで

自由なワイヤーの線を発見

した時、私は開放的で愉快

な気持ちになりおもしろい

未来に連れていってくれる

ような予感がしました。

しなやかでユニークなワイヤー

での表現は、平面で線を描いて

いる時の幸福感と通じるものが

ありま す。

身のまわりのものをモチーフ

にし、空間を作ることに表現

の可能性があると感じています。

********

イラストレーターとして

申し分のない仕事をこれまでこなしてきた

yasuyoさん。

●ミシェル・クラン 「ウインターカタログ」

●原田知世 PV 「Say you love me」

●六本木ヒルズ「サマーセール」

●そごう・西武 「トランスマーケット」

その他詳細はこちらから

↓↓↓

http://www.yasuyo.net/yasuyo_illustrationwireart/top.html

そんな彼女が今回新たな世界観を打ち出すべく

挑戦をいたします。

そのことに関して数回彼女とは打ち合わせを

いたしました。

初めて紹介された資料を見たとき、直感的に

センスの良い”線”を描くイラストレーター

だな!と感じ、アーバンで洒脱な雰囲気が魅

力な仕事ぶりには非常に関心を持ちました。

同時に、できればBAMIgalleryで紹介したいな!

と感じお願いいたしました。

それらの経緯から、、、、

正直、最初はイラストレーターとしての仕事、

これを中心にタブローを含めた展示展開かと、勝手に

こちらがイメージしてきたのですが、話すうちに、

そうではない事が次第にわかりました。

自分自身の”あらたな世界観”=それはある意味、

これまでのクライアントがあって完結という制約

を持つイラストレーターとしての仕事とはまった

く違うアートの世界を作り出したいとの希望でした。

どちらかというと

私が運営するBAMI galleryの根本的な是とは

挑戦であり、挑戦する人の紹介であります。

これまでの仕事の包括的な紹介や部分紹介よりも

、我々としては当然yasuyoさんが描く新たな世界

観を当方で紹介することの方がBAMIgalleryにとって

は、大きな意味があり、galleryのコンセプトにも

適うと判断いたしました。

しかし冷静に考えればこれまでの仕事の実績とは

乖離する新たな世界、言うわ易しですが・・・・

yasuyoさんにとっては少しリスキーな

判断ですが、あえて挑戦するその判断に私は感じ

ました。

それから数度話をし、今回、これまでの仕事とは少し

次元の違う世界観=当然そういう事が視覚的にも内容

的にも理解できる空間を打ち出そうという事となりま

した。

大別するならば

今回の表現は

インスタレーションです。

このインスタレーション空間を

今回彼女は、

バルシーの部屋と命名し皆様に

見て、感じていただく予定にしております。

バルシーって?

これはあくまで造語ですが、

固有名詞でもなければ状態を示す語

でもない。

彼女の感覚の中から生まれた言葉であり、

今回の作品と空間から生まれ照射される

何か?それこそがバルシーと呼ぶ”感覚”

であり彼女がこれから挑戦する世界なの

です。

彼女がコンセプトやステートメントにて

書き記してくれている言葉、その言葉の

源泉を探ろうと話していて感じたのは、

【人の幼さや成熟はどこで見分けをつけるのだろう。】

【心の中の宝物。】

これらの言葉の中に含まれているものを

非常に大事にしていることが分かりました。

すこし大げさかかもしれませんが、、、

魂や命の輝きのようなもの・・・・

決して目に見えるものではない

また量化できるものでもない、、、、

少女も大人の女性も、、失礼ながら老齢の女性も

魂や命の老化や劣化はない。

いつもキラキラしたものを秘め

少女から大人にいたるまで

その輝きは変ることのない。

同じ輝きを放ち続けている

自分だけの光明。

そんなそれぞれの人間が必ず心の中に

秘めている輝き、、、、心の宝物を

今回、彼女の創りだす空間が私たちに感じさせて

くれるのだろうと期待しています!!

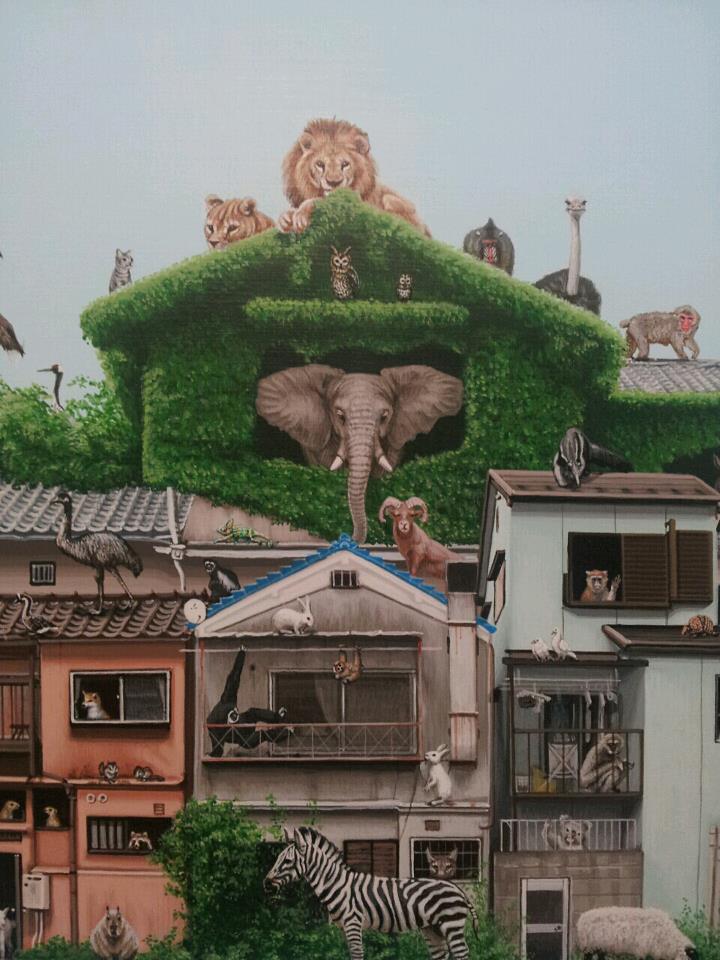

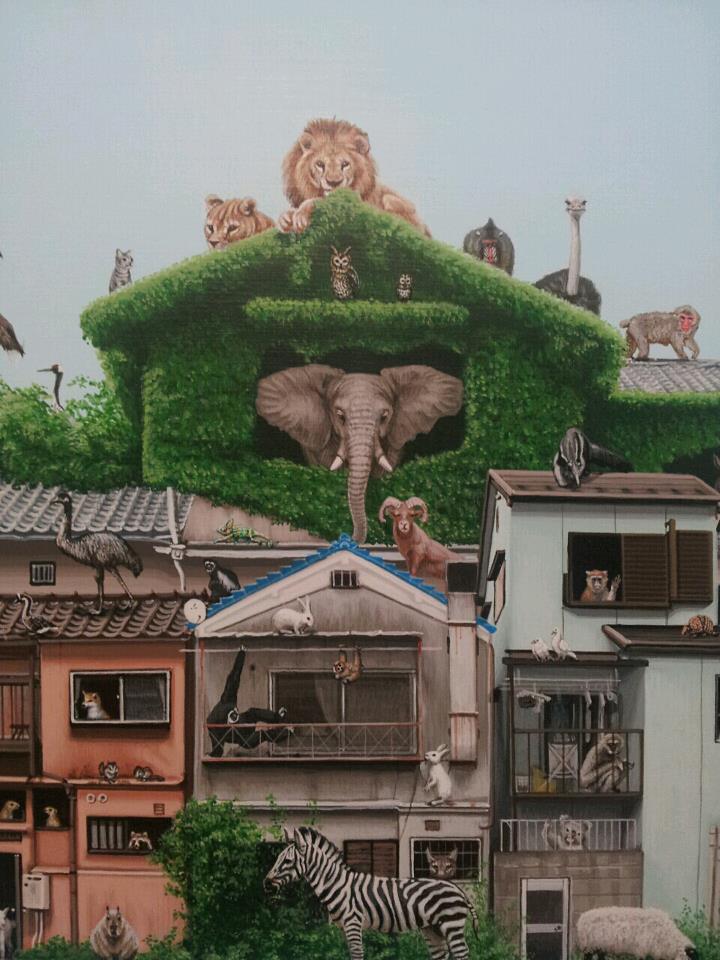

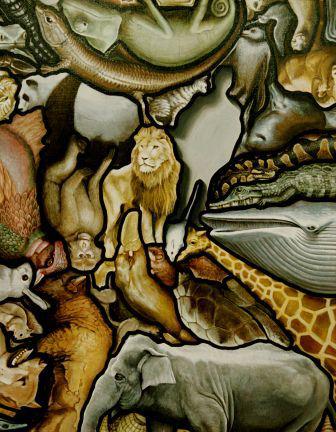

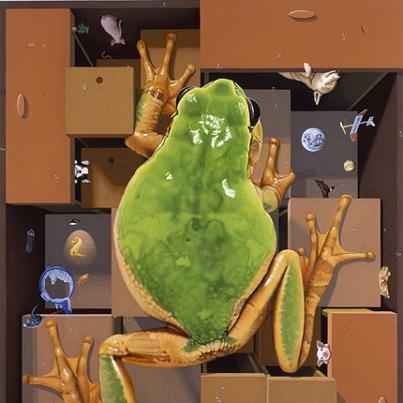

10月企画ご案内-3 釜匠@大丸東京店

October 1,2012

さて、10月最終週に開催予定は

釜匠洋画展 「ナカマハズレ」

2012.10.24 (wed) - 2012.10.30 (tue)

at 大丸東京店

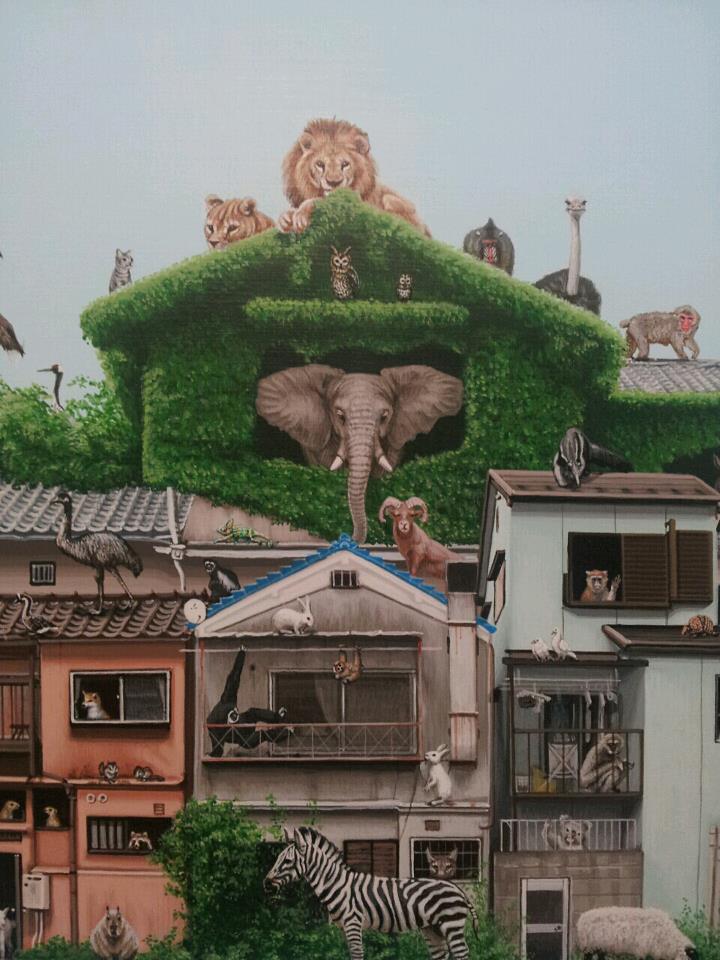

「はこ舟 ~第2便~」(部分)

H72.7×W91.0㎝ 30F Acrylic on panel

http://www.daimaru.co.jp/tokyo/bijutsu/

〒100-6701 東京都千代田区丸の内1-9-1

◆日時 2012年10月24日(水)―10月30日(火)

営業時間:10時~20時

残り約3週間ですが、現在鋭意制作中の釜匠

今回の出品予定は25点と前回春に開催させていただいた

松坂屋名古屋店よりも点数は多くなっております。

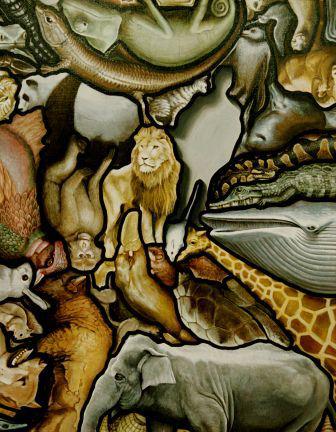

ナカマハズレ

H116.7 x W91cm 50F oil on canvas

また、新作中心ですが、彼が学生時代から今まで描き

上げた過去作品も共に展示する予定にしております。

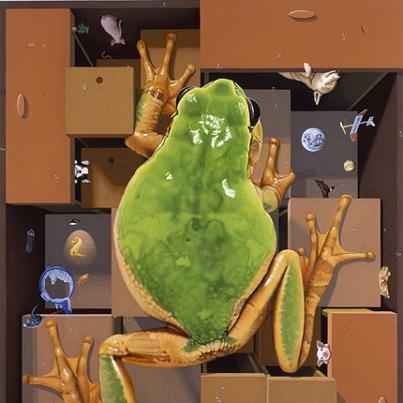

アマガエルの引き出し

H116.7 x W91cm 50 F Acrylic on panel

この展覧会については

近づくにつれ様々な情報を掲示させていただく予定

にしておりますので、ご興味を持っていただいた方

は、是非、釜匠blog及び私のblogのチェックをお願い

いたします。

尚、同時進行でFacebookにても情報を出しております

ので是非そちらもチェックしてください!

CALENDAR

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 | |