July 14,2014

最近、物忘れが激しい、、物覚えも悪い、、、、

が、、、

たまにフラッシュバックのように、、

単語が“ポッ!”と頭に浮かぶ、、

はて、、なぜこの単語が、、意味が解らない・・・

しかし頭の片隅に引っかかっていたものが何かの拍子

に引き出しから出る。。

今は便利だ、すぐにNETで調べられる、、あーそうか。

だが、いつどこで得たものなのか?意味を忘れていると

いう事は、音や文字が記号としてだけ頭の中にあるとい

う事だ。

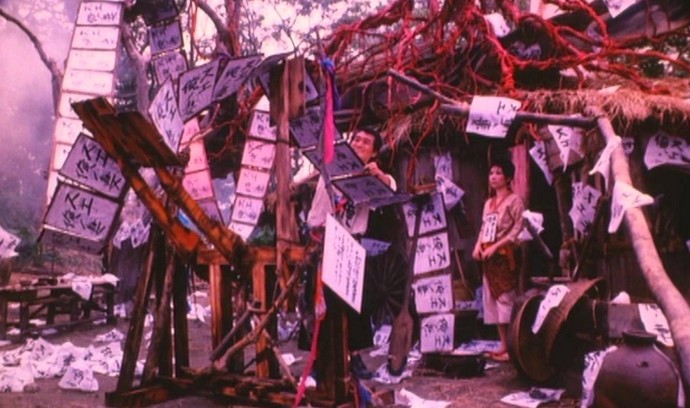

昔、大学時代に寺山修司の“さらば箱舟”という映画を

劇場で観た。

その一場面の中で登場人物がモノの名前を忘れていくと

いう状況があった。。

映画では狂気の兆しとして描かれているのだが、、

その人物が取った行動が面白かった。

モノの名前を忘れるのであるならば、、

モノに名前の書いた張り紙を付けようとする。

しかし天井のどこかから声が聞こえてくる

「文字を忘れたらどうするの?」・・・

あぁぁぁぁぁぁ!と、、

ある種の煉獄的状況に堕ちて行く。。。

先日もハッと頭の中に単語が、、

「ルサンチマン」???なんだ、なんだったか?

ロシアの部隊の名前か??NETという

電脳の泉へ直行=同期?!

Wikiより

主に弱者が強者に対して、憤り・怨恨・憎悪・非難の

感情を持つことを言う。

ふむふむ。。。

更に読み進むと、、

社会的に強者であれば、嫉妬や反感といった感情に主体的

に行動することができるため、フラストレーションを克服

することができ、そのため、仮にルサンチマンの状態に陥

ったとしても、一時的なものでしかないとされる。

反対に社会的な弱者はルサンチマンから逃れられない。

フラストレーションをむしろ肯定し、何もできないこと

を正当化するようになる。

社会的な価値観を否定したり、反転した解釈を行うよう

になる。こういった自分の陥っている状態を正当化しよ

うとする願望こそ、奴隷精神の最大の特徴であるとする。

こうしたルサンチマンの表れの例として、敵を想定し、

その対比として自己の正当性を主張するイデオロギーに

ある。

こういったイデオロギーは、敵が悪の元凶とし、だから

反対に自分は道徳的に優れていると主張する。

「彼らは悪人だ、従ってわれわれは善人だ」ということ

になる。

敵として想定される存在は、自分が無力だと感じさせる

対象が選ばれる。例えば、貧しさに無力を感じるルサン

チマンの敵は資本家や大企業となる。

さらに、そのルサンチマンの敵が拡大すると、対象が社会

全体になる。「世界はどうしようもなく悪によって支配さ

れている。

したがってわれわれのほうが世界より優れている」と拡大

解釈されるようにもなる。

このような状況に至ると人は陰謀論や急進主義、刹那主義

を受け入れ易い心理に陥る。また、人によってはそうした

不満以上に「この世界では(自分は)報われない」という

厭世観や自己の無力感を持つようになり、放蕩や自殺に至

る場合もある。

はぁ・・・なるほど、、、

一つの単語にこれほどの意味があるのか?と思う反面、、

この手の輩はいるなぁ~とも納得、、、まぁ“SNS”など

はルサンチマンで溢れかえっている不健康な場所だなどと

も改めて感じてくる。。。又、、

ルサンチマンという一つの単語で押さえ込めば、、なんと

わなしに可愛くも感じられ、、

狂気・凶器感覚も低減する。。

大体説明を読んでいても、、

フェーズもあるだろうし、、角度もあり、多様である。

さしずめ、、敵などというカウンターの存在が既に、

あいつはそうだと思うならば、思われた相手も同じ

感覚を持つ。

つまり極論だが、、全てが双方向性で、、全てがそうだ

という事になるような気もする。。。

なんだかなぁ・・・である。

・・・・・・・・・

今日ルサンチマンする?

ルサンチマンでも食べるか?

まったく知識がなければ、、

あの人はルサンチマンだ!などと言えば、、

なんか偉い人のようにも思える。。

という間違った用法でもさして違和感がない・・・

しかしながらなんでフラッシュバックのようにこの

単語が突如浮かんだのか、、不思議である。

間違いなく今までのどこかで一度は頭の中に入って来

たのだが、、内容が蒸発して、言葉という容器だけが

残っていたのだ・・・・

そんな事を考えていると、、なぜか今度はある視覚的な

イメージが頭を過ぎる、、、

ウォルフガング ・ライプ WAX ROOM

1950年、西ドイツのメッチンゲンに生まれる。

1968年デュービンゲン大学に入学し医学を学ぶ。

1974年医学では人間の生や死、精神の問題を解決出来

ないとして、芸術に身を転じる。

面白い経歴だ。

この人の作品は11年前に香川県の丸亀にある

猪熊弦一郎現代美術館で現代書家の先生と一緒に観た。

その時はよく解らなかったが、時がたつにつれて感覚的

に沁みこんでくるようなものを感じるようになった。

日常の近くから遊離するような、そうして溶解していく

ような光を感じ、、シームレスな安息と、、

ある種の虚脱。

なるほど、、経歴からの独特な作品に対しての強度ある

極度な客観性が純度を上げていると感じた。

ルサンチマンとライプ

どうでも良い個人的な亡羊とした漂白感覚なのだが、、、

二つには、何か串の刺さったものを感じた

ある日のある時点であった。。。

が、、、

たまにフラッシュバックのように、、

単語が“ポッ!”と頭に浮かぶ、、

はて、、なぜこの単語が、、意味が解らない・・・

しかし頭の片隅に引っかかっていたものが何かの拍子

に引き出しから出る。。

今は便利だ、すぐにNETで調べられる、、あーそうか。

だが、いつどこで得たものなのか?意味を忘れていると

いう事は、音や文字が記号としてだけ頭の中にあるとい

う事だ。

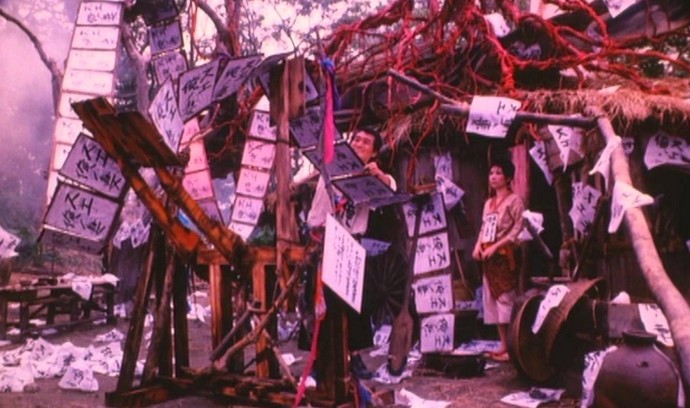

昔、大学時代に寺山修司の“さらば箱舟”という映画を

劇場で観た。

その一場面の中で登場人物がモノの名前を忘れていくと

いう状況があった。。

映画では狂気の兆しとして描かれているのだが、、

その人物が取った行動が面白かった。

モノの名前を忘れるのであるならば、、

モノに名前の書いた張り紙を付けようとする。

しかし天井のどこかから声が聞こえてくる

「文字を忘れたらどうするの?」・・・

あぁぁぁぁぁぁ!と、、

ある種の煉獄的状況に堕ちて行く。。。

先日もハッと頭の中に単語が、、

「ルサンチマン」???なんだ、なんだったか?

ロシアの部隊の名前か??NETという

電脳の泉へ直行=同期?!

Wikiより

主に弱者が強者に対して、憤り・怨恨・憎悪・非難の

感情を持つことを言う。

ふむふむ。。。

更に読み進むと、、

社会的に強者であれば、嫉妬や反感といった感情に主体的

に行動することができるため、フラストレーションを克服

することができ、そのため、仮にルサンチマンの状態に陥

ったとしても、一時的なものでしかないとされる。

反対に社会的な弱者はルサンチマンから逃れられない。

フラストレーションをむしろ肯定し、何もできないこと

を正当化するようになる。

社会的な価値観を否定したり、反転した解釈を行うよう

になる。こういった自分の陥っている状態を正当化しよ

うとする願望こそ、奴隷精神の最大の特徴であるとする。

こうしたルサンチマンの表れの例として、敵を想定し、

その対比として自己の正当性を主張するイデオロギーに

ある。

こういったイデオロギーは、敵が悪の元凶とし、だから

反対に自分は道徳的に優れていると主張する。

「彼らは悪人だ、従ってわれわれは善人だ」ということ

になる。

敵として想定される存在は、自分が無力だと感じさせる

対象が選ばれる。例えば、貧しさに無力を感じるルサン

チマンの敵は資本家や大企業となる。

さらに、そのルサンチマンの敵が拡大すると、対象が社会

全体になる。「世界はどうしようもなく悪によって支配さ

れている。

したがってわれわれのほうが世界より優れている」と拡大

解釈されるようにもなる。

このような状況に至ると人は陰謀論や急進主義、刹那主義

を受け入れ易い心理に陥る。また、人によってはそうした

不満以上に「この世界では(自分は)報われない」という

厭世観や自己の無力感を持つようになり、放蕩や自殺に至

る場合もある。

はぁ・・・なるほど、、、

一つの単語にこれほどの意味があるのか?と思う反面、、

この手の輩はいるなぁ~とも納得、、、まぁ“SNS”など

はルサンチマンで溢れかえっている不健康な場所だなどと

も改めて感じてくる。。。又、、

ルサンチマンという一つの単語で押さえ込めば、、なんと

わなしに可愛くも感じられ、、

狂気・凶器感覚も低減する。。

大体説明を読んでいても、、

フェーズもあるだろうし、、角度もあり、多様である。

さしずめ、、敵などというカウンターの存在が既に、

あいつはそうだと思うならば、思われた相手も同じ

感覚を持つ。

つまり極論だが、、全てが双方向性で、、全てがそうだ

という事になるような気もする。。。

なんだかなぁ・・・である。

・・・・・・・・・

今日ルサンチマンする?

ルサンチマンでも食べるか?

まったく知識がなければ、、

あの人はルサンチマンだ!などと言えば、、

なんか偉い人のようにも思える。。

という間違った用法でもさして違和感がない・・・

しかしながらなんでフラッシュバックのようにこの

単語が突如浮かんだのか、、不思議である。

間違いなく今までのどこかで一度は頭の中に入って来

たのだが、、内容が蒸発して、言葉という容器だけが

残っていたのだ・・・・

そんな事を考えていると、、なぜか今度はある視覚的な

イメージが頭を過ぎる、、、

ウォルフガング ・ライプ WAX ROOM

1950年、西ドイツのメッチンゲンに生まれる。

1968年デュービンゲン大学に入学し医学を学ぶ。

1974年医学では人間の生や死、精神の問題を解決出来

ないとして、芸術に身を転じる。

面白い経歴だ。

この人の作品は11年前に香川県の丸亀にある

猪熊弦一郎現代美術館で現代書家の先生と一緒に観た。

その時はよく解らなかったが、時がたつにつれて感覚的

に沁みこんでくるようなものを感じるようになった。

日常の近くから遊離するような、そうして溶解していく

ような光を感じ、、シームレスな安息と、、

ある種の虚脱。

なるほど、、経歴からの独特な作品に対しての強度ある

極度な客観性が純度を上げていると感じた。

ルサンチマンとライプ

どうでも良い個人的な亡羊とした漂白感覚なのだが、、、

二つには、何か串の刺さったものを感じた

ある日のある時点であった。。。