October 5,2009

いつ頃だったか忘れたが

早崎雅巳さんに実験展としての展覧会のお願いをして

暫くたったある日

彼から、私の携帯に連絡が入った。

「掛軸をつくりたいんだけど?どうすればいい?」

この内容を聞いたとき直感だったが“面白い!”と感

じた。この直感の根拠とはなにか?

私がその掛軸になった彼の作品の姿を“見たい!”という興味、

これに付きた。

作品を掛軸に仕立てるための注意事項を何点か彼に伝えた。

まず和紙であること、アクリル絵の具を必ず使用する。

そして墨を使う場合は必ず膠が混じったものであること。

作品のサイズは表具をすることを想定して必ず左右

に余裕を持たすこと、そして本紙(作品サイズ)を

1メートルの長さにする事、、、絶対無比の掛軸の美意識下に

ある“黄金比率が存在する、、、等々。。。

私はなんとなくなのであるが、早崎さんの作品は掛軸には向くと

感じた。その最大は、彼の作品は妙な時間軸の中で早いのか遅いのか

分かりかねるが、我々の日常の感覚を超越したストーリー展開を

見せる・・・・・・

この雰囲気は掛軸という独特の装飾世界にはもってこいの“空間性”

と“間”を孕んでいる。。と、感じたのであった。。

問題は所謂、西洋のサイズで描き慣れた作家が、果たしてこの独特

なサイズと思った以上に奥行きをもった装飾性を如何に組み伏すか?

これには大きな興味が沸いたのと同時に、まさしく“実験”の意味に

相応しいとも感じた。。

さて掛軸のことについて私なりに少し触れておきたい。

掛軸の歴史は実は明確なものが存在しない。床の間の文化の発祥は

鎌倉時代の“押し板”に由来するのであるが、現代の掛軸が形成さ

れた経緯というのは実はそう正確に把握されているわけではない。

中国にも掛軸は存在するが、これは発祥の起源は同一、いわゆる中

国から渡来したのは間違いないのだろうが、その後の形成過程で確

実に似て非なるものに変容した。

そこには二つの側面が存在すると私は思う。

一つは空間概念、もう一つは表具という技術であろうかと思う。

空間概念として大きく花開き始めたのは、やはり“茶道”の関係

であったと思う。そしてもう一つの表具技術についても、その

空間概念とリンクしながら発展したと考えられる。

茶道における掛軸を千利休が重要な装飾品として提唱したことから

この装飾品を飾る空間としての床の間もそれまでの空間の内容から

著しく変化し、そして現代まで床の間、掛軸というものの意味、住

環境における最重要な空間、家屋の中における接待場所、という位

置付の意味が連綿と連なることとなる。

平たく言えば床の間とそこに飾る掛軸は長い日本美術の歴史におい

て“お宝”扱いになったのである。

中国の掛軸と日本の掛軸の相違点の最大はなにか?と問われれば

様々浮かんでくるかと思う。内容やサイズ、装飾的な役割等、

しかし、私はどれも違うと思う。この相違点の最大は・・・・

“表具のやり換え=仕立て直し”が出来るか否かという事につきる

と思う。

中国の掛軸の基本は、一旦掛軸になればその作品はその形で

朽ち果てるまで使用される、もしくは珍重に取り扱われる。

しかし日本の掛軸は、表具の仕立て直しが出来るのであり、

かなりの年月がたって経年劣化したものでも、表具の仕立て直し

を行えばまた新調でき且つ新たな雰囲気を現出、これはその時代

時代の趣味嗜好に沿った形で復活させることが可能なのである。

ここに、お宝との関係性が見て取れる。

お宝は永遠にその存在を保たせたい。そのためにはどの様な技術

が必要か?この表具技術の起源とは間違いなく“経師(きょうじ)”

さんの仕事からきていると考えられる。所謂現在和綴じ本と呼ばれる

特殊な技術に代表されるようなもので、大事な経典や書物、はたまた

巻物にすべきような文物等を如何に保護し収納的にも優れ、美観を損

なわず装飾的に見せるかという技術の推移が、今日の掛軸表具の技術

の起源となっているように私は感じるのである。そしてこれは当然手

先の技術が最優先される要素なのであることは間違いないのであるが、

実際掛軸の勉強、特に表具に関わる部分を考えると、その歴史は

実は何百年もかけた“糊”の考案の歴史だったのではないか?と感じ

るのである。

布の選択などによる形成の技術、また作家にとっては和紙・絵の具

の種類等の物理的な限界など、様々な要素が集結して出来上がるも

のなのであるが、実は肝心要はこれらを結合する“糊”というもの

が重要であり、この部分の如何によって再度表具を仕立て直せるか

否か、しかもそれは美しく修復できるか否かにかかっているように

気づく・・・

これらの技術、掛軸の装飾的な意味合いの歴史的経過は千年以上の

歴史を有し、日本独特のオリジナル文化であることが見て取れる。。

これらだけでも総合すると、日本の掛軸文化の特異な成り立ちが図り

しれるのと同時に、現代の住環境でどういう意味が存在するのか?

分からずに物置きになっている状態や、まったく無くなった状況は

仕方がないとは言えど少し悲観的にならざるを得ない。。

もうひとつ掛軸には面白い要素が含まれている。

掛軸のパーツの名称なのであるが、表具の上部を“天”と呼び、

下部を“地”と呼ぶ。そして掛軸上部に何のためにぶら下げて

いるのか分からないような二本の細い帯状のものを“風帯”、

少し分かりづらいがこの“風帯”の先っぽには僅かに白い糸の

束が顔を覗かせていて、この部分を“露”と呼ぶ。

ここで感じてもらえると思うが、天・地・風・露(水)という

ような森羅万象に由来する名称が付けられているのである。

その中心たる絵の部分を絵描きが埋める。

そして続けて言えば、これを“床の間”という空間に装飾する

のであるが、ここで考えてもらいたい、“床の間”という言葉。

床とは寝所のことを指すが、これは所謂人間が世俗を離れ日常

から離脱する“夢”の空間を指す。床の間とは夢の空間という

意味としても捉えられなくもない。

住環境における独特かつ別次元の場所、それが床の間であり、

そこに装飾する掛軸とは、そしてその掛軸に描かれている絵画

や書の内容とは、言わずもがなその家人・家屋にとっては

“最重要”な空間となり・・・・

常の自らの心象であったり、対面し迎え入れるお客様との関係、

そして今日その一日における“悠久に流れ訪れる季節”や

“一期一会”の意味を明示し、その意味をお互い追求したりなど、

様々な気持ちを提示できる空間となる。

この空間を持って、床の間を背にしてもらったお客様を上座に

据えての

“おもてなし”・・

こう考えれば、ちょっと掛軸も床の間も違ったものに感じない

だろうか???

日本美術における室内装飾の成り立ちの一端・・・これは他国に

ない文化であり

日本人が生きていく生活の中で目に見える形で作り出した

“時間の形”なのではないか?と私は考えるのであった。。。

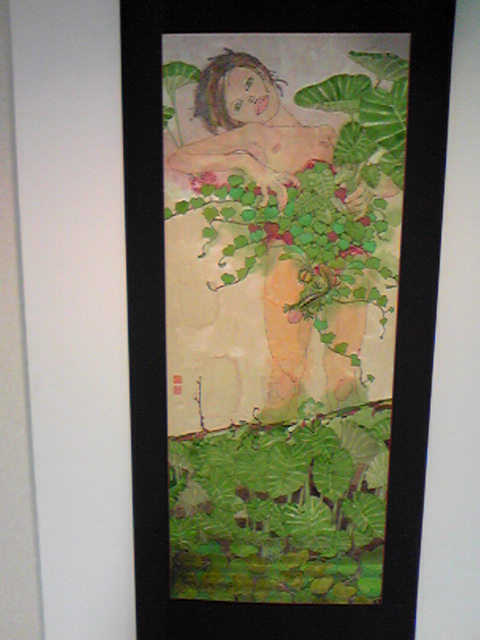

さて、話を早崎さんの掛軸に戻すが、

出来上がってきた本紙を表具し“びっくり”した!!!

掛軸の装飾的空間をよく理解している!そして美しい。。

ここまで融合するとは・・なんの違和感もない。

彼の描く不思議な融合の世界が、掛軸の全体の中にスト

イックに存在する独特のスクリーン、その面積からのみ

覗き見するような・・・・・

この実験は大成功だと私は思った!

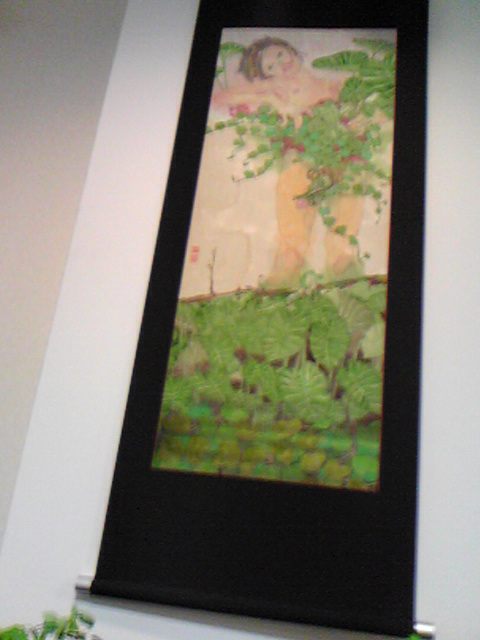

掛軸とは上からでも正面からでもなく眺めるものであり

その基本は座った位置から少し下から上に向かう視線で捉える

ものである。

そのため、構図はその視線を計算し、流れを生み出さなくては

ならない。これは山水画などを考えてもらえば良く分かる理論

だと思う。

そして掛軸の最大の特徴”巻き取り”

掛軸の物理的最大の特徴は

小さく仕舞い大きく見せる!という事である。

このために絵の具を厚く盛ったり、紙質が

堅くてはその機能を生み出すことが出来ない。

ここまで小さく収納出来るのである。

そして側面から見れば・・

この中に壮大な絵画の世界が閉じこめられていて、

紐解けば”パぁー”と見る人の前に展開されるのである!

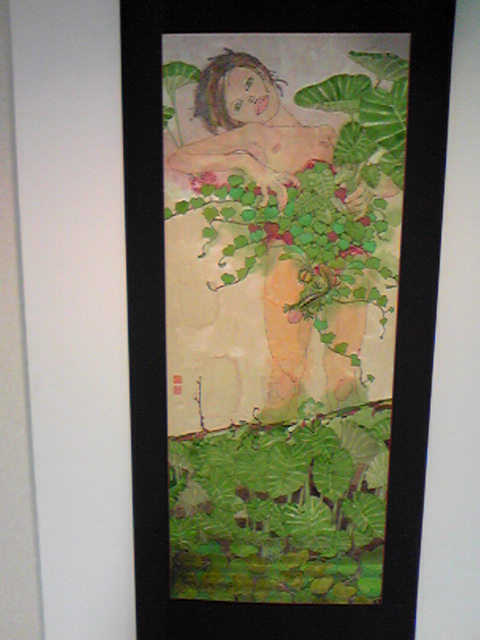

そして通常床の間に装飾する場合

掛軸の下には”花”や”香炉”を配置するのであるが、

彼、早崎雅巳は、自身の世界観をより強固に伝達するため

自身の作品世界観を三次元化した立体を配置した。。

なんとニクイ演出!!実に”クール!!”

こうして、ギャラリーの一角に

不思議なこれまでにない床の間空間が生まれたのでした!

早崎雅巳さんに実験展としての展覧会のお願いをして

暫くたったある日

彼から、私の携帯に連絡が入った。

「掛軸をつくりたいんだけど?どうすればいい?」

この内容を聞いたとき直感だったが“面白い!”と感

じた。この直感の根拠とはなにか?

私がその掛軸になった彼の作品の姿を“見たい!”という興味、

これに付きた。

作品を掛軸に仕立てるための注意事項を何点か彼に伝えた。

まず和紙であること、アクリル絵の具を必ず使用する。

そして墨を使う場合は必ず膠が混じったものであること。

作品のサイズは表具をすることを想定して必ず左右

に余裕を持たすこと、そして本紙(作品サイズ)を

1メートルの長さにする事、、、絶対無比の掛軸の美意識下に

ある“黄金比率が存在する、、、等々。。。

私はなんとなくなのであるが、早崎さんの作品は掛軸には向くと

感じた。その最大は、彼の作品は妙な時間軸の中で早いのか遅いのか

分かりかねるが、我々の日常の感覚を超越したストーリー展開を

見せる・・・・・・

この雰囲気は掛軸という独特の装飾世界にはもってこいの“空間性”

と“間”を孕んでいる。。と、感じたのであった。。

問題は所謂、西洋のサイズで描き慣れた作家が、果たしてこの独特

なサイズと思った以上に奥行きをもった装飾性を如何に組み伏すか?

これには大きな興味が沸いたのと同時に、まさしく“実験”の意味に

相応しいとも感じた。。

さて掛軸のことについて私なりに少し触れておきたい。

掛軸の歴史は実は明確なものが存在しない。床の間の文化の発祥は

鎌倉時代の“押し板”に由来するのであるが、現代の掛軸が形成さ

れた経緯というのは実はそう正確に把握されているわけではない。

中国にも掛軸は存在するが、これは発祥の起源は同一、いわゆる中

国から渡来したのは間違いないのだろうが、その後の形成過程で確

実に似て非なるものに変容した。

そこには二つの側面が存在すると私は思う。

一つは空間概念、もう一つは表具という技術であろうかと思う。

空間概念として大きく花開き始めたのは、やはり“茶道”の関係

であったと思う。そしてもう一つの表具技術についても、その

空間概念とリンクしながら発展したと考えられる。

茶道における掛軸を千利休が重要な装飾品として提唱したことから

この装飾品を飾る空間としての床の間もそれまでの空間の内容から

著しく変化し、そして現代まで床の間、掛軸というものの意味、住

環境における最重要な空間、家屋の中における接待場所、という位

置付の意味が連綿と連なることとなる。

平たく言えば床の間とそこに飾る掛軸は長い日本美術の歴史におい

て“お宝”扱いになったのである。

中国の掛軸と日本の掛軸の相違点の最大はなにか?と問われれば

様々浮かんでくるかと思う。内容やサイズ、装飾的な役割等、

しかし、私はどれも違うと思う。この相違点の最大は・・・・

“表具のやり換え=仕立て直し”が出来るか否かという事につきる

と思う。

中国の掛軸の基本は、一旦掛軸になればその作品はその形で

朽ち果てるまで使用される、もしくは珍重に取り扱われる。

しかし日本の掛軸は、表具の仕立て直しが出来るのであり、

かなりの年月がたって経年劣化したものでも、表具の仕立て直し

を行えばまた新調でき且つ新たな雰囲気を現出、これはその時代

時代の趣味嗜好に沿った形で復活させることが可能なのである。

ここに、お宝との関係性が見て取れる。

お宝は永遠にその存在を保たせたい。そのためにはどの様な技術

が必要か?この表具技術の起源とは間違いなく“経師(きょうじ)”

さんの仕事からきていると考えられる。所謂現在和綴じ本と呼ばれる

特殊な技術に代表されるようなもので、大事な経典や書物、はたまた

巻物にすべきような文物等を如何に保護し収納的にも優れ、美観を損

なわず装飾的に見せるかという技術の推移が、今日の掛軸表具の技術

の起源となっているように私は感じるのである。そしてこれは当然手

先の技術が最優先される要素なのであることは間違いないのであるが、

実際掛軸の勉強、特に表具に関わる部分を考えると、その歴史は

実は何百年もかけた“糊”の考案の歴史だったのではないか?と感じ

るのである。

布の選択などによる形成の技術、また作家にとっては和紙・絵の具

の種類等の物理的な限界など、様々な要素が集結して出来上がるも

のなのであるが、実は肝心要はこれらを結合する“糊”というもの

が重要であり、この部分の如何によって再度表具を仕立て直せるか

否か、しかもそれは美しく修復できるか否かにかかっているように

気づく・・・

これらの技術、掛軸の装飾的な意味合いの歴史的経過は千年以上の

歴史を有し、日本独特のオリジナル文化であることが見て取れる。。

これらだけでも総合すると、日本の掛軸文化の特異な成り立ちが図り

しれるのと同時に、現代の住環境でどういう意味が存在するのか?

分からずに物置きになっている状態や、まったく無くなった状況は

仕方がないとは言えど少し悲観的にならざるを得ない。。

もうひとつ掛軸には面白い要素が含まれている。

掛軸のパーツの名称なのであるが、表具の上部を“天”と呼び、

下部を“地”と呼ぶ。そして掛軸上部に何のためにぶら下げて

いるのか分からないような二本の細い帯状のものを“風帯”、

少し分かりづらいがこの“風帯”の先っぽには僅かに白い糸の

束が顔を覗かせていて、この部分を“露”と呼ぶ。

ここで感じてもらえると思うが、天・地・風・露(水)という

ような森羅万象に由来する名称が付けられているのである。

その中心たる絵の部分を絵描きが埋める。

そして続けて言えば、これを“床の間”という空間に装飾する

のであるが、ここで考えてもらいたい、“床の間”という言葉。

床とは寝所のことを指すが、これは所謂人間が世俗を離れ日常

から離脱する“夢”の空間を指す。床の間とは夢の空間という

意味としても捉えられなくもない。

住環境における独特かつ別次元の場所、それが床の間であり、

そこに装飾する掛軸とは、そしてその掛軸に描かれている絵画

や書の内容とは、言わずもがなその家人・家屋にとっては

“最重要”な空間となり・・・・

常の自らの心象であったり、対面し迎え入れるお客様との関係、

そして今日その一日における“悠久に流れ訪れる季節”や

“一期一会”の意味を明示し、その意味をお互い追求したりなど、

様々な気持ちを提示できる空間となる。

この空間を持って、床の間を背にしてもらったお客様を上座に

据えての

“おもてなし”・・

こう考えれば、ちょっと掛軸も床の間も違ったものに感じない

だろうか???

日本美術における室内装飾の成り立ちの一端・・・これは他国に

ない文化であり

日本人が生きていく生活の中で目に見える形で作り出した

“時間の形”なのではないか?と私は考えるのであった。。。

さて、話を早崎さんの掛軸に戻すが、

出来上がってきた本紙を表具し“びっくり”した!!!

掛軸の装飾的空間をよく理解している!そして美しい。。

ここまで融合するとは・・なんの違和感もない。

彼の描く不思議な融合の世界が、掛軸の全体の中にスト

イックに存在する独特のスクリーン、その面積からのみ

覗き見するような・・・・・

この実験は大成功だと私は思った!

掛軸とは上からでも正面からでもなく眺めるものであり

その基本は座った位置から少し下から上に向かう視線で捉える

ものである。

そのため、構図はその視線を計算し、流れを生み出さなくては

ならない。これは山水画などを考えてもらえば良く分かる理論

だと思う。

そして掛軸の最大の特徴”巻き取り”

掛軸の物理的最大の特徴は

小さく仕舞い大きく見せる!という事である。

このために絵の具を厚く盛ったり、紙質が

堅くてはその機能を生み出すことが出来ない。

ここまで小さく収納出来るのである。

そして側面から見れば・・

この中に壮大な絵画の世界が閉じこめられていて、

紐解けば”パぁー”と見る人の前に展開されるのである!

そして通常床の間に装飾する場合

掛軸の下には”花”や”香炉”を配置するのであるが、

彼、早崎雅巳は、自身の世界観をより強固に伝達するため

自身の作品世界観を三次元化した立体を配置した。。

なんとニクイ演出!!実に”クール!!”

こうして、ギャラリーの一角に

不思議なこれまでにない床の間空間が生まれたのでした!