January 13,2011

さて別の側面としての触媒効果、

世界市場におけるアート概念という部分であるが、、、、

世界市場の中では必ずその時代時代に潮流と

呼べる中心的な概念の動きが存在する。当然その潮流

とは異質なものも存在としては内包している、だからアートの

海域は広範で様々なものが生息するのであるが、海同様に

潮の流れという時代を象徴すると言う意味においての中

心的先端概念、それを具体化するアーティスト及び作品が

どの時代にも存在する、もしくは存在させようとする動きが

ある。

この潮流と先端は突如と言うことではなく、必ず流れがあっ

てその上に成り立っている。ある時は過去の時代から進化し

たもの、またある時は劇的な逆説から生まれたりということ

なのだが、必ず前時代的なものへのカウンターとして新たな

概念の存在が触媒機能として浮き立ってくる。

場合によってはそれが国という単位の大がかりな現象として

表出する場合もある。

例えば、戦後(第二次世界大戦)以降のアメリカ現代美術

などはヨーロッパを中心としたアートの枢軸を移換させる

”行為”であり、戦後のアメリカを中心としたパクスアメ

リカーナという世界の基軸通貨ドルを中心とした触媒機能

が戦後のアートマーケットを構築したといっても過言では

ない。

歴史的堆積のないアメリカという国がアートの中心となる

場合、単純に考えても大幅かつ劇的なパラダイムシフトを

描けなくてはならない。

文化的な覇権意識、もしくは生活の中心的考え方への橋頭堡

無くして経済的な発展はない。

裸族に服や靴を売るには、その文化的尺度を変化させなけ

れば需要は喚起できないのと同様である。そして同時にそれ

を購入することができる経済的な発展をも喚起しなくては結

実しない。大衆の消費。

日本がパンばかり食う、小学校の給食でもパン

すべてアメリカの穀物を売るための生活の変化及び

経済的な発展への助長という2正面からの作戦を

占領後に仕掛けているのであって、これは日本人が

自主的にそういった嗜好を最初から持っていたわけではない

。。。。

話しは戻るが、、、、

歴史的堆積において新興国であるアメリカが劇的なパラダイ

ムシフトを企てる・・・

その為の道具は先端である、誰も見たことのないモノでなく

てはいけないという事と同時に、歴史的堆積がないアメリカ

には選択の余地がないと言うことである。その誰も見たこと

がないと言うモノへの価値を担保するためには価値=貨幣の

威力としてドルという通貨基軸が及ぼす、アメリカの覇権行

為が背景に合ったというのは全て整合する話しである。

当然ウォホールのような大量消費社会をそのコンテクストに

据えたアートなどは、この世界一の国家、ドルを背景にした

経済力を持ち得た国家で生まれるべくして生まれたアート

であり、その価値の担保として世界市場の中心軸に据えた

というのは文脈的に考えても時間軸からしても、ヨーロッパ

の権威に対抗する新しい枢軸として機能したことは間違いな

い。

社会への触媒機能としてのアート言う概念を

明確に生み出した瞬間だとも思う。

マティスもピカソのある意味アートという虚構の世界の中の

巨人だったものが、ウオホールの登場により社会通念と合致

する同時代感覚が誰の目に見ても分かるポップアイコンとし

て登場した。

これはラウシェンバーグなどのコンバインペインティングに

その兆しは見られていたのであるが、ウオホールに至って昇

華及び拡大再生産されるアートという概念が生み出され、一

部の隔絶された世界から富の蓄積に応じて消費される材料へ

変化していった瞬間である。アーティストが大衆のイメージ

の世界の中で肥大化して一人歩きしていく瞬間でもある・・・

所謂良く言われるコンテクストという部分は、当然資本の流

動性もその中には含まれてくる。学説的なコンテクストは当

然なのであるがもっと重要なのは、その時代の世界市場にお

ける経済的背景との関連性も大きな要因としてあげられる。

当然そこで触媒としての効果は時代を網羅し尽くすぐらいの

勢いが必要であり、象徴的な視覚効果が求められる。

そういう意味ではポップアートという概念は21世紀に入っ

た今でも十分息づいており、その触媒効果の大きさが想像

できる・・・・と考えられるが、、、

本質は実は大量消費社会の出現と現在はその大量消費から

起こった人間生活の循環の機能不全という意味でのポップ

アイコンが触媒として機能しているという解釈もできる。

一枚のウォホルの絵から2側面の大量消費社会の姿が見えて

くるのである。

まぁもう一つはアメリカの発展と衰微という見方もウォホル

のアートとしての触媒効果は称えている側面に気づく。

後何年かすれば、ウォホルの絵が語るモノの意味がすなわち

アメリカの歴史的核心的部分を語る触媒になるやもしれない・・・・

話しはそれたが、この概念的触媒効果とは一般には、学説的な

飛躍というか、前時代からの開放、進化、改革などがイメージ

されがちだが、実はそんなものは学説的世界の話しであり、実

はそれを如何に肥大させるかという現実的現象面は、経済的な

側面が合致していなければ何も凌駕する事は出来ない。

故に社会に対しての触媒という観点から考えればまったく機能

していないと言うことと同様である。これは極端な考え方かも

しれないが、事実結果から考察すれば明白な事だ。。。。。

ここで村上隆に話しを戻すが

ではなぜ村上隆が世界市場において触媒効果を発揮

できたか、あわせてその触媒効果という化学反応から

何を生み出したのか?という事に対してであるが、、、、、

別に村上隆は前述のような戦略の中で胎動したアーティスト

ではない。

しかし、この時代の日本人が世界市場に食い込むにはと

いう結果から逆に論理展開を施した場合、彼の足跡とは

今後の日本のアーティストに対して示した部分の面積は

多大なるモノがあると私は感じるのである。

それがすなわちアメリカを中心としたマーケットに対しても

日本という閉鎖的マーケット及び学術的世界においても

大いなる触媒であったと考える。

まず結論的に大事なモノとはなにか?

それは村上のコンテクストは全て西洋欧米に対しての

カウンターにて存在しているという点である。

基本的に世界市場を俯瞰した場合、その構成要件

とは西洋を基盤としたものからの成り立ちがあり、それを

アメリカがカウンターとして堅持しているという近現代の

歴史的流れが存在する。これは前述の通りであるが、

もっと極端にかつ平明に分析すれば、全て東洋以外の

概念で構築されていると言うことである。

明らかに簡単なことなのだが、実はこの相対感覚がまったく

欠如している、当然その欠如がこれまで日本国内のみで

市場を形成できてきたバックボーンにもなっているのだが、

しかし世界と極をを一にしょうと考えた場合、その希少かつ

矮小化した日本という存在を明確に認識できた作家は

そうはいなかったと思うのである。

確かにこれまで世界に名を馳せたというアーティストがいるが

私が見る限り、それらは世界の軸に対してコスモポリタンと

して、言葉は悪いが日本人という感性を希薄にした上で

解釈を重ねたという方が正確であり、ここでいう村上のコン

テクストとは明らかに日本人であるという前提をむき出しに

したものであることを理解しておいていただきたい。

では、世界=西洋的基盤に対しての日本のカウンターとは何か

と言えば、これは当然西洋的な感性の堆積とは違うものを

準備しなくてはいけない。当然そこに当ててくるモノとは、日

本という国の歴史的堆積からというのが誰の目にも明らかなの

である。

そうなると我が国のアート(後年の概念として)は宝庫である

それを持っていけば・・・・・となるが、実はこれでは駄目な

のである。

当然西洋を中心とした世界以外の産物であることは間違い

ないのであるが、それは西洋以外のどの国にも存在するある種

のオリエンタリズムでしかないという事だ。

北斎、若沖、光琳・・・・それぞれ世界的な評価という部分が

あるが、それはある意味西洋との対比においてのオリエンタリ

ズムであり、そんなものはインドにも中国にも相似した関係性

のものが存在するのである。

それらが前述した世界市場におけるパラダイムシフトを促す

経済的側面、その時代の人間の感受性を総和とする社会性

を動かすに足るのか?及び西洋的基盤を有する大衆が生活の

中で価値の変化を享受するに足るほどの消費傾向が生まれるの

か否か、、、そういった側面への刺激的なメニューかどうかは

冷静に考えれば理解できる筈だ・・・・・

ここがかなり大事な部分なのであるが、私が見る限り大半が

ここで失敗しているような気がするのである・・・・・・

日本イズムと称して、過去の作品をトランスレートしただけ

では駄目なのである。それはただ単に新たなオリエンタリズ

ムでしかなく極を一にするという接合は生まれないのである。

冷静に考えてもらえば分かるだろうが、国内にも他国の作品

が結構な数流入してくる。しかし大きく俯瞰したときそれら

の扱いはどのようなモノか?その国にとってはそれなりの反

響を持ったものでも我々の国内では所詮・・・と言うような

偏狭の存在に押しやるのが関の山で、ほんの僅かな一部が賞

賛して終わる。

決して胎動するような事にはなりはしない。それは例え美術館

であろうがそれ以外の公益に即した大きなパブリックスペース

においても結果は同様だろう。しかし世界的な反響を背景にし

て入ってきたものはどうだろうか?訳が分からなくても今のメ

インストリームとしてのニュースを受容し本質以外を拡散する。

この違いを考えなくてはならない。それを客観的に他国におい

て想像した場合、結論は一目瞭然だと思うのである。

特に自国の文化に誇りを持つことは何の問題も無いのであるが

それが強すぎることにより世界=潮流というものへの相対感覚

が著しく欠如しているような気がするのである。

もう一度言えば世界の市場は西洋的概念の基盤に成り立って

いる。そこにカウンターを打ち込むと言うことは、相手側への

多大なるインパクト、ここでは触媒とよんでいるが、その化学

反応を創出出来なければ真のカウンターとはなれないという事

である。

村上隆もその底流には西洋との対比において、自国の過去の

作家(ここでは歴史上作品というものを残した人を総称して

そう呼ぶが)の絵を中心とした作品の有り様を考察している。

そこに西洋とは違う大きなというよりも核心的ポイントを2種

あぶり出している。

それはハイアートが存在しない世界という点とそこから生ま

れるスーパーフラットな世界という2種である。

ただし是をそのまま平面絵画もしくは立体として解説しただ

けであるならば、前述の過去の歴史を現代にトランスレート

しただけでしかなく、世界市場の中におけるその評価とは狭

小な新たなオリエンタリズムとしてしか表出できない。

村上は何が違ったのか?

当然この西洋との間における相違点をカウンターの原動力

として機能させたのであるが、一番大きな点は、翻訳したの

ではなく現代へ接合を果たしたという事だと思う。

どういう事か、単純にアニメーションを始めとする現代の

日本のサブカルチャー文化につなげたという表面的な

見方も結果論からはできるのであるが、本質的には

それだけであるならば先程来から説明している翻訳作業

もしくは鳥獣戯画から琳派そして浮世絵とつながるスーパー

フラット感覚が現代の漫画アニメまで一本の線で結ばれて

いますという表面的な解釈にしかならない。

表面的にはそれで彼の足跡はいくらでも解釈可能である

しかし、当時のリアリティーを考えればなぜそれが世界標準

に食い込んだか?何度も言うが西洋を基盤とする世界市場

のカウンターの一部分になり得たのか?という疑問の答えに

はならない。

ここで再度前述した部分を考えてもらいたいのであるが、、

---------------------------------

『例えば、戦後(第二次世界大戦)以降のアメリカ現代美術

などはヨーロッパを中心としたアートの枢軸を移換させる

”行為”であり、戦後のアメリカを中心としたパクスアメリ

カーナという世界の基軸通貨ドルを中心とした触媒機能が戦

後のアートマーケットを構築したといっても過言ではない。』

『所謂良く言われるコンテクストという部分は、当然資本の

流動性もその中には含まれてくる。学説的なコンテクストは

当然なのであるがもっと重要なのは、その時代の世界市場に

おける経済的背景との関連性も大きな要因としてあげられ

る。』

-------------------------------

この2側面との関連を無視して独自の解釈だけではカウンター

にはならない。ましてや彼らに対しての触媒効果などは決して

得られるものではない。

ではこの2側面に彼は如何に対応したのか?

彼がしたのか周りがそこに連れ込んだのか?は別にして

結果として彼の業績として考察すると・・・・・・

結論は世界市場=アメリカ=アメリカと日本の本質的関係への

触媒効果というのが一つの公式として浮かび上がる。

何度も言うがこれは”カウンターパンチ”なわけで、オリエ

ンタリズムではないのである。それは、、、これも何度も言

うが、世界の覇権国家からすると、全ての胴元に当たるわけ

であり、インドも中国も日本もその歴史的堆積から醸成され

たモノだけであるならば並列な関係性でしか見られないので

ある。

では世界市場=アメリカ=アメリカと日本の本質的関係とは

なにか?

これはやはり第二次世界大戦以降の関係性から見るしかない

のである。また世界とアメリカという関係性も大戦以降の枠

組みである。

ここに村上は先ず第一のコンテクストの接合点を見いだす。

その大戦以降両国の現状を考察すると、日本は安全保障と

いう傘の下で守られ、危機という概念を抜き取られブクブ

クと経済で肥大化したというのが日本側でアメリカからす

ると戦後新たな植民地政策の成功例として日本統治を堅持

している。

これが本質的な状況であると解釈できる。

この状況下で生まれ肥大化したのが日本のサブカルチャー

であるという結論を導き出したのである。これは日本の歴

史的堆積における統治者と表現者、その結果から出てきた

スーパーフラットな世界という同次元性という見方も出来

るのだが、一番の核心は日本のアニメーションのストーリ

ーを構成するプロット部分だと思う。

私の独自の解釈なのであるが

日本のアニメーションが世界に冠たる文化として誇示できる

最大は、独特の感受性による”ストーリー性”であり、表面

的な絵の作りもあるが、それは一部分でしかないと言うこと

だと考える。

もちろん表面的な絵の作りもオリジナリティー豊かで今、

その模倣の技術力が世界各国でかなり広がりをみせているが、

そういった現状においても尚日本のアニメーションが最高の

位置に居続けているのはやはりストーリー及び全体のプロッ

トだと思うのである。

この日本のアニメを世界最高峰に押し上げているストーリー

その中における独特の感受性とはなにか?と言えば、それは

やはり戦後日本を作り上げてきたアメリカとの特異な関係性

に他ならないと考える。

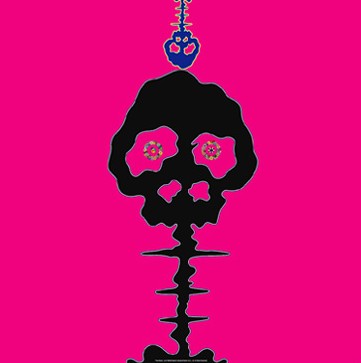

この作品

これがある意味象徴的に示唆していると判断する

これは大半がご存じだと思うのであるが、、、、、、、、、

タイムボカンというアニメで悪役のドロンジョ一味が最後

ヤッターマンにやられた瞬間におきまりのように現れる

”キノコ雲”である・・・・・

しかしここで再度考えていただきたいのは

原爆というものを中心に考えれば

アメリカと日本というのはお互いやったやられた関係で

はあるが、世界の中ではじめて核という未曾有の凶器

を体現した者同士なのであり、、、、、、

特にやられた日本からするれば、子々孫々累代にいたるまで

忌み嫌うべきものであり行為なのであるが、、、それを想起

させて止まない象徴的なキノコ雲を日本のアニメは何の疑問

もなく軽やかに笑いながらメディアの中で単純なツールとし

て使用している。

そしてもっと問題というのか、、ここが最大のポイントで

あるがアニメ・タイムボカンでは、このキノコ雲が出た後、

悪役達ドロンジョ一味は”死ぬこともなくボロボロの服を

きてどこに向かうともなく自転車で逃げ去っていくのである””・・・・・・・・・・・

死なないのだ・・・・

これは極論かもしれないが、、戦後日本のある意味のマイ

ンドを象徴していると言っても過言ではない・・・

戦争は空想の出来事でしかないのである。

その空想を担保してくれているのがアメリカであり、、、

そいう意味では、この担保からブクブクと独自の世界観を

生み出してきたのが、日本の二次元アニメを中心とする

サブカルチャーであるという定義は決してこじつけではない

ように思うのである。。。。。。

ここにも実は近現代における日本の世界的な位置付け

が読み取れる。

これが現実的な日本であり、、、、、、、、、、、

茫漠と自国の歴史的堆積を誇っているものとは

次元が違う鋭い現代感覚があると認識できる。

付け加えて言えば

この絵そのものから某かの絵画特有の情緒を求めても

意味はない。ないのだから・・・・

では何があるのか?と言えばただ自身のコンテクストに

即した触媒装置としての物理的側面のみである。。

ただし、それが触媒効果を発揮した物質であるという

結論に至った場合、この物質は大いなる価値を有する

事になるのである。

長々と書いている視覚的一面でもある・・

村上がカウンターとして選出したのは二次元のアニメを中

心としたサブカルチャーではあるが、その本質はそのサブ

カルチャーが生まれた経緯、つまりアメリカがある意味日

本のサブカルチャーを育てた?というと正確ではないが、

醸成させたという、彼らに対しての関係性を表出したので

ある。その結果として現在のアニメを中心としたサブカル

チャーを創り出し維持している技術的な”技法は”過去の

堆積から通底しているスーパーフラット感性である・・

という論法なのだ・・・

アメリカが考えもしない関係性をあぶり出す、ここが彼の

仕掛けた第一の触媒効果であり、その具体的検証として

確か2000年あたりであったと思うが、彼を始めとす

る同時代の相似するアーティストを網羅しアメリカで結

構したのが、、、、、

リトルボーイ展という展覧会だったと記憶する。

リトルボーイとはご存じのように原子爆弾の呼び名である。

わざわざこの名前をアメリカにて使用するというのが、

どういった意味を持つのかは想像に難くない。

ただしこれにはもう一つ情勢との合致という機運もある。

これは彼の持った”運”と呼ぶのか、アメリカ側からの仕

掛けに乗ったというのかは分からないが・・・・・・・・・・・・・・・・

いずれにしてもこのタイミング以外無いという絶妙な

ポイントが存在した・・・

この2000年を境にアメリカを中心とする世界が

どのように動いていたかである。

東西冷戦が終結しブロック経済が始動しはじめ世界の

枠組みが大きく変わり、これまで世界の警察を自認

していたアメリカの覇権政策に綻びが見え始めた時期

でもあり、世界の敵は”テロ”だという具体的仮想敵

を見つけにくい、ある意味抽象的な恐怖におののき始

めた時代でもあった。それはとりもなおさず、これま

で虚構にしても安寧を図れた形が崩壊しはじめた事で

もあり、そうなると一体何がほころばしているのかと

いう検証が始まる切っ掛けにも通じることとなり、

その原点はやはり第二次世界大戦で決した世界の枠組

みへの検証へと繋がる。

その枠組みの根本とはアメリカが世界での勝敗の帰趨

を握った根拠、それは間違いなく核の使用という、世

界にとっては人類有史上神をも恐れぬ所行に行き着く

のではないかと思う。。

ここに全てのポイントが集約されてくるその時期、

リトルボーイ展を開催したのである。

この10年前でも駄目だし、今など・・・問題外であろう・・

そしてこれは余談であるが、、、、、

2010年の日本の安全保障の問題点とその起点に関して

彼は既10年前に角度は違うにしてもある意味提議し表現して

いたという事が分かる。これは一つにはかなり精度の高い

検証行為が施されていると言うことと、そこからの戦略性が

うかがい知れる事が出来る。この一つからも彼はかなり誤解

されている部分があるように私は思うのである・・・・・

これが対応した一側面であり概念的コンテクストの触媒効果

である。もう一側面大事なのは、これは学説的及び社会情勢

との融合というある意味観念的な部分である。しかし、先に

述べた重要箇所は、これに経済的側面が絡まないと大衆まで

への触媒効果は発揮されない。

確かに第一側面のみでも社会的反響は十分に促すことが

でき、これまでのオリエンタリズムからすればアメリカと極

を一にするという次元において相当なモノが感じ取られても

おかしくない。

しかし、西洋を基盤とする根幹に現時点で組み込むとなる

とそこには確実に経済的な側面、所謂資本資産の流動性を

生み出さなくてはならない。

それはある意味村上プロジェクトというステークホルダーを

形成しファンダメンタルを公開し、その価値を担保するとい

う行為が最終的に必要となる。

それは単純に言えば、それまで資産形成していた資金の流動

を一気にたぐり寄せる作業であり、上記の学説的検証による

アメリカへのカウンター攻撃及び触媒効果だけでは、実は経済

的な安心感としてのポートフォリオとしては不十分なのである。

ここでもう一つの重要ポイントであるが、これは重複する要素

かもしれないが、、、、、

資本の流動性及びその投資効果に抜群に反応する

ステークホルダーの形成において最重要なものは、、

アメリカが世界通貨の基軸を握ったような、圧倒的な

勢威がいるのである。

ここで又機運というのか?彼が計算したのか?

アニメが世界の新しい枠組みとしての経済カテゴリー

を創出しだしており、その中心が日本であるという

事実、ある意味アニメの覇権を握っているのが日本

だという部分をハイアートにつなげるという、、少し

デリバティブ的な商品化がバックボーンとして生まれる。

逆説として、その銘柄としてのクオリティーと鮮度、濃度

これはアメリカというモノを軸として客観的に見た場合で

あるが、、リトルボーイ展という彼のコンテクストは実に

有効に機能する仕組みへと変化するのである・・・・・・・・

実はこの部分を直感的にアキハバラに集うガキどもが

村上はアニメのカリスマ、おたくのカリスマではない、及び

間違ったものを売り渡したという部分に合致するのだろう!

いずれにしても私の解釈においてはこれらのことを全て

補完して彼の存在は、ビジネス的にも概念的にも現時点

での中心アメリカへのカウンターとしての触媒効果を発揮し

結実させたように思うのである。

これが彼をして曰わく

ピカソ・ウォホールにはなれるが

マティスにはなれないとい事へある意味帰結

する部分でもある・・・・・・・・

所謂、、パラダイムシフト

※その時代や分野において当然のことと考えられてい

た認識や思想、社会全体の価値観などが革命的に

もしくは劇的に変化すること

誰もがなんでこんなもの?が・・・・・・という

驚異に晒されたのである、、、、この10年。。。。

しかし!!!!

これが本題であるが

これは10年前に起こった出来事である。

これが今からも続けて触媒効果を発揮

するのであろうか??

村上隆の最大の特質は類い希なる

洞察力であると私は考える。

然るに、、今、、この10年前と同様の洞察を

した場合、、果たして同じような状況が見える

のだろうか?

世界の情勢、政治的な枠組み、経済的な資本

の流動性、これらは劇的な変化を遂げていない

だろうか??

その時新たな触媒効果、カウンターを打つべき

なのはどこで何か?というのは・・・・・・

日本の優位性はまだアニメであることは間違いない

しかし、それは村上隆が既に占有?というのか・・・

ある意味近代経済学的な考えで行けば、、

限界価値に近づいているように感じないだろうか?

平たく言えば

村上の現実的な触媒効果は終了したと

判断しても良いのではないだろうか??

ある意味最初に書いた、美術館の過去の

触媒装置一覧の中にリストアップされていて

もおかしくない・・・というか、、

ベルサイユはその始まりを象徴している

と私は思うのである。。。。

では今からとはどの様に考えれば良いのか?

そこがこの吉野ロボという項の肝要点である・・・・・・

(つづく)

Twitterブログパーツ

世界市場におけるアート概念という部分であるが、、、、

世界市場の中では必ずその時代時代に潮流と

呼べる中心的な概念の動きが存在する。当然その潮流

とは異質なものも存在としては内包している、だからアートの

海域は広範で様々なものが生息するのであるが、海同様に

潮の流れという時代を象徴すると言う意味においての中

心的先端概念、それを具体化するアーティスト及び作品が

どの時代にも存在する、もしくは存在させようとする動きが

ある。

この潮流と先端は突如と言うことではなく、必ず流れがあっ

てその上に成り立っている。ある時は過去の時代から進化し

たもの、またある時は劇的な逆説から生まれたりということ

なのだが、必ず前時代的なものへのカウンターとして新たな

概念の存在が触媒機能として浮き立ってくる。

場合によってはそれが国という単位の大がかりな現象として

表出する場合もある。

例えば、戦後(第二次世界大戦)以降のアメリカ現代美術

などはヨーロッパを中心としたアートの枢軸を移換させる

”行為”であり、戦後のアメリカを中心としたパクスアメ

リカーナという世界の基軸通貨ドルを中心とした触媒機能

が戦後のアートマーケットを構築したといっても過言では

ない。

歴史的堆積のないアメリカという国がアートの中心となる

場合、単純に考えても大幅かつ劇的なパラダイムシフトを

描けなくてはならない。

文化的な覇権意識、もしくは生活の中心的考え方への橋頭堡

無くして経済的な発展はない。

裸族に服や靴を売るには、その文化的尺度を変化させなけ

れば需要は喚起できないのと同様である。そして同時にそれ

を購入することができる経済的な発展をも喚起しなくては結

実しない。大衆の消費。

日本がパンばかり食う、小学校の給食でもパン

すべてアメリカの穀物を売るための生活の変化及び

経済的な発展への助長という2正面からの作戦を

占領後に仕掛けているのであって、これは日本人が

自主的にそういった嗜好を最初から持っていたわけではない

。。。。

話しは戻るが、、、、

歴史的堆積において新興国であるアメリカが劇的なパラダイ

ムシフトを企てる・・・

その為の道具は先端である、誰も見たことのないモノでなく

てはいけないという事と同時に、歴史的堆積がないアメリカ

には選択の余地がないと言うことである。その誰も見たこと

がないと言うモノへの価値を担保するためには価値=貨幣の

威力としてドルという通貨基軸が及ぼす、アメリカの覇権行

為が背景に合ったというのは全て整合する話しである。

当然ウォホールのような大量消費社会をそのコンテクストに

据えたアートなどは、この世界一の国家、ドルを背景にした

経済力を持ち得た国家で生まれるべくして生まれたアート

であり、その価値の担保として世界市場の中心軸に据えた

というのは文脈的に考えても時間軸からしても、ヨーロッパ

の権威に対抗する新しい枢軸として機能したことは間違いな

い。

社会への触媒機能としてのアート言う概念を

明確に生み出した瞬間だとも思う。

マティスもピカソのある意味アートという虚構の世界の中の

巨人だったものが、ウオホールの登場により社会通念と合致

する同時代感覚が誰の目に見ても分かるポップアイコンとし

て登場した。

これはラウシェンバーグなどのコンバインペインティングに

その兆しは見られていたのであるが、ウオホールに至って昇

華及び拡大再生産されるアートという概念が生み出され、一

部の隔絶された世界から富の蓄積に応じて消費される材料へ

変化していった瞬間である。アーティストが大衆のイメージ

の世界の中で肥大化して一人歩きしていく瞬間でもある・・・

所謂良く言われるコンテクストという部分は、当然資本の流

動性もその中には含まれてくる。学説的なコンテクストは当

然なのであるがもっと重要なのは、その時代の世界市場にお

ける経済的背景との関連性も大きな要因としてあげられる。

当然そこで触媒としての効果は時代を網羅し尽くすぐらいの

勢いが必要であり、象徴的な視覚効果が求められる。

そういう意味ではポップアートという概念は21世紀に入っ

た今でも十分息づいており、その触媒効果の大きさが想像

できる・・・・と考えられるが、、、

本質は実は大量消費社会の出現と現在はその大量消費から

起こった人間生活の循環の機能不全という意味でのポップ

アイコンが触媒として機能しているという解釈もできる。

一枚のウォホルの絵から2側面の大量消費社会の姿が見えて

くるのである。

まぁもう一つはアメリカの発展と衰微という見方もウォホル

のアートとしての触媒効果は称えている側面に気づく。

後何年かすれば、ウォホルの絵が語るモノの意味がすなわち

アメリカの歴史的核心的部分を語る触媒になるやもしれない・・・・

話しはそれたが、この概念的触媒効果とは一般には、学説的な

飛躍というか、前時代からの開放、進化、改革などがイメージ

されがちだが、実はそんなものは学説的世界の話しであり、実

はそれを如何に肥大させるかという現実的現象面は、経済的な

側面が合致していなければ何も凌駕する事は出来ない。

故に社会に対しての触媒という観点から考えればまったく機能

していないと言うことと同様である。これは極端な考え方かも

しれないが、事実結果から考察すれば明白な事だ。。。。。

ここで村上隆に話しを戻すが

ではなぜ村上隆が世界市場において触媒効果を発揮

できたか、あわせてその触媒効果という化学反応から

何を生み出したのか?という事に対してであるが、、、、、

別に村上隆は前述のような戦略の中で胎動したアーティスト

ではない。

しかし、この時代の日本人が世界市場に食い込むにはと

いう結果から逆に論理展開を施した場合、彼の足跡とは

今後の日本のアーティストに対して示した部分の面積は

多大なるモノがあると私は感じるのである。

それがすなわちアメリカを中心としたマーケットに対しても

日本という閉鎖的マーケット及び学術的世界においても

大いなる触媒であったと考える。

まず結論的に大事なモノとはなにか?

それは村上のコンテクストは全て西洋欧米に対しての

カウンターにて存在しているという点である。

基本的に世界市場を俯瞰した場合、その構成要件

とは西洋を基盤としたものからの成り立ちがあり、それを

アメリカがカウンターとして堅持しているという近現代の

歴史的流れが存在する。これは前述の通りであるが、

もっと極端にかつ平明に分析すれば、全て東洋以外の

概念で構築されていると言うことである。

明らかに簡単なことなのだが、実はこの相対感覚がまったく

欠如している、当然その欠如がこれまで日本国内のみで

市場を形成できてきたバックボーンにもなっているのだが、

しかし世界と極をを一にしょうと考えた場合、その希少かつ

矮小化した日本という存在を明確に認識できた作家は

そうはいなかったと思うのである。

確かにこれまで世界に名を馳せたというアーティストがいるが

私が見る限り、それらは世界の軸に対してコスモポリタンと

して、言葉は悪いが日本人という感性を希薄にした上で

解釈を重ねたという方が正確であり、ここでいう村上のコン

テクストとは明らかに日本人であるという前提をむき出しに

したものであることを理解しておいていただきたい。

では、世界=西洋的基盤に対しての日本のカウンターとは何か

と言えば、これは当然西洋的な感性の堆積とは違うものを

準備しなくてはいけない。当然そこに当ててくるモノとは、日

本という国の歴史的堆積からというのが誰の目にも明らかなの

である。

そうなると我が国のアート(後年の概念として)は宝庫である

それを持っていけば・・・・・となるが、実はこれでは駄目な

のである。

当然西洋を中心とした世界以外の産物であることは間違い

ないのであるが、それは西洋以外のどの国にも存在するある種

のオリエンタリズムでしかないという事だ。

北斎、若沖、光琳・・・・それぞれ世界的な評価という部分が

あるが、それはある意味西洋との対比においてのオリエンタリ

ズムであり、そんなものはインドにも中国にも相似した関係性

のものが存在するのである。

それらが前述した世界市場におけるパラダイムシフトを促す

経済的側面、その時代の人間の感受性を総和とする社会性

を動かすに足るのか?及び西洋的基盤を有する大衆が生活の

中で価値の変化を享受するに足るほどの消費傾向が生まれるの

か否か、、、そういった側面への刺激的なメニューかどうかは

冷静に考えれば理解できる筈だ・・・・・

ここがかなり大事な部分なのであるが、私が見る限り大半が

ここで失敗しているような気がするのである・・・・・・

日本イズムと称して、過去の作品をトランスレートしただけ

では駄目なのである。それはただ単に新たなオリエンタリズ

ムでしかなく極を一にするという接合は生まれないのである。

冷静に考えてもらえば分かるだろうが、国内にも他国の作品

が結構な数流入してくる。しかし大きく俯瞰したときそれら

の扱いはどのようなモノか?その国にとってはそれなりの反

響を持ったものでも我々の国内では所詮・・・と言うような

偏狭の存在に押しやるのが関の山で、ほんの僅かな一部が賞

賛して終わる。

決して胎動するような事にはなりはしない。それは例え美術館

であろうがそれ以外の公益に即した大きなパブリックスペース

においても結果は同様だろう。しかし世界的な反響を背景にし

て入ってきたものはどうだろうか?訳が分からなくても今のメ

インストリームとしてのニュースを受容し本質以外を拡散する。

この違いを考えなくてはならない。それを客観的に他国におい

て想像した場合、結論は一目瞭然だと思うのである。

特に自国の文化に誇りを持つことは何の問題も無いのであるが

それが強すぎることにより世界=潮流というものへの相対感覚

が著しく欠如しているような気がするのである。

もう一度言えば世界の市場は西洋的概念の基盤に成り立って

いる。そこにカウンターを打ち込むと言うことは、相手側への

多大なるインパクト、ここでは触媒とよんでいるが、その化学

反応を創出出来なければ真のカウンターとはなれないという事

である。

村上隆もその底流には西洋との対比において、自国の過去の

作家(ここでは歴史上作品というものを残した人を総称して

そう呼ぶが)の絵を中心とした作品の有り様を考察している。

そこに西洋とは違う大きなというよりも核心的ポイントを2種

あぶり出している。

それはハイアートが存在しない世界という点とそこから生ま

れるスーパーフラットな世界という2種である。

ただし是をそのまま平面絵画もしくは立体として解説しただ

けであるならば、前述の過去の歴史を現代にトランスレート

しただけでしかなく、世界市場の中におけるその評価とは狭

小な新たなオリエンタリズムとしてしか表出できない。

村上は何が違ったのか?

当然この西洋との間における相違点をカウンターの原動力

として機能させたのであるが、一番大きな点は、翻訳したの

ではなく現代へ接合を果たしたという事だと思う。

どういう事か、単純にアニメーションを始めとする現代の

日本のサブカルチャー文化につなげたという表面的な

見方も結果論からはできるのであるが、本質的には

それだけであるならば先程来から説明している翻訳作業

もしくは鳥獣戯画から琳派そして浮世絵とつながるスーパー

フラット感覚が現代の漫画アニメまで一本の線で結ばれて

いますという表面的な解釈にしかならない。

表面的にはそれで彼の足跡はいくらでも解釈可能である

しかし、当時のリアリティーを考えればなぜそれが世界標準

に食い込んだか?何度も言うが西洋を基盤とする世界市場

のカウンターの一部分になり得たのか?という疑問の答えに

はならない。

ここで再度前述した部分を考えてもらいたいのであるが、、

---------------------------------

『例えば、戦後(第二次世界大戦)以降のアメリカ現代美術

などはヨーロッパを中心としたアートの枢軸を移換させる

”行為”であり、戦後のアメリカを中心としたパクスアメリ

カーナという世界の基軸通貨ドルを中心とした触媒機能が戦

後のアートマーケットを構築したといっても過言ではない。』

『所謂良く言われるコンテクストという部分は、当然資本の

流動性もその中には含まれてくる。学説的なコンテクストは

当然なのであるがもっと重要なのは、その時代の世界市場に

おける経済的背景との関連性も大きな要因としてあげられ

る。』

-------------------------------

この2側面との関連を無視して独自の解釈だけではカウンター

にはならない。ましてや彼らに対しての触媒効果などは決して

得られるものではない。

ではこの2側面に彼は如何に対応したのか?

彼がしたのか周りがそこに連れ込んだのか?は別にして

結果として彼の業績として考察すると・・・・・・

結論は世界市場=アメリカ=アメリカと日本の本質的関係への

触媒効果というのが一つの公式として浮かび上がる。

何度も言うがこれは”カウンターパンチ”なわけで、オリエ

ンタリズムではないのである。それは、、、これも何度も言

うが、世界の覇権国家からすると、全ての胴元に当たるわけ

であり、インドも中国も日本もその歴史的堆積から醸成され

たモノだけであるならば並列な関係性でしか見られないので

ある。

では世界市場=アメリカ=アメリカと日本の本質的関係とは

なにか?

これはやはり第二次世界大戦以降の関係性から見るしかない

のである。また世界とアメリカという関係性も大戦以降の枠

組みである。

ここに村上は先ず第一のコンテクストの接合点を見いだす。

その大戦以降両国の現状を考察すると、日本は安全保障と

いう傘の下で守られ、危機という概念を抜き取られブクブ

クと経済で肥大化したというのが日本側でアメリカからす

ると戦後新たな植民地政策の成功例として日本統治を堅持

している。

これが本質的な状況であると解釈できる。

この状況下で生まれ肥大化したのが日本のサブカルチャー

であるという結論を導き出したのである。これは日本の歴

史的堆積における統治者と表現者、その結果から出てきた

スーパーフラットな世界という同次元性という見方も出来

るのだが、一番の核心は日本のアニメーションのストーリ

ーを構成するプロット部分だと思う。

私の独自の解釈なのであるが

日本のアニメーションが世界に冠たる文化として誇示できる

最大は、独特の感受性による”ストーリー性”であり、表面

的な絵の作りもあるが、それは一部分でしかないと言うこと

だと考える。

もちろん表面的な絵の作りもオリジナリティー豊かで今、

その模倣の技術力が世界各国でかなり広がりをみせているが、

そういった現状においても尚日本のアニメーションが最高の

位置に居続けているのはやはりストーリー及び全体のプロッ

トだと思うのである。

この日本のアニメを世界最高峰に押し上げているストーリー

その中における独特の感受性とはなにか?と言えば、それは

やはり戦後日本を作り上げてきたアメリカとの特異な関係性

に他ならないと考える。

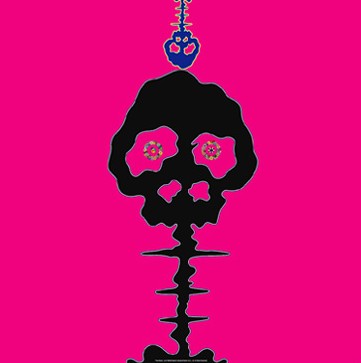

この作品

これがある意味象徴的に示唆していると判断する

これは大半がご存じだと思うのであるが、、、、、、、、、

タイムボカンというアニメで悪役のドロンジョ一味が最後

ヤッターマンにやられた瞬間におきまりのように現れる

”キノコ雲”である・・・・・

しかしここで再度考えていただきたいのは

原爆というものを中心に考えれば

アメリカと日本というのはお互いやったやられた関係で

はあるが、世界の中ではじめて核という未曾有の凶器

を体現した者同士なのであり、、、、、、

特にやられた日本からするれば、子々孫々累代にいたるまで

忌み嫌うべきものであり行為なのであるが、、、それを想起

させて止まない象徴的なキノコ雲を日本のアニメは何の疑問

もなく軽やかに笑いながらメディアの中で単純なツールとし

て使用している。

そしてもっと問題というのか、、ここが最大のポイントで

あるがアニメ・タイムボカンでは、このキノコ雲が出た後、

悪役達ドロンジョ一味は”死ぬこともなくボロボロの服を

きてどこに向かうともなく自転車で逃げ去っていくのである””・・・・・・・・・・・

死なないのだ・・・・

これは極論かもしれないが、、戦後日本のある意味のマイ

ンドを象徴していると言っても過言ではない・・・

戦争は空想の出来事でしかないのである。

その空想を担保してくれているのがアメリカであり、、、

そいう意味では、この担保からブクブクと独自の世界観を

生み出してきたのが、日本の二次元アニメを中心とする

サブカルチャーであるという定義は決してこじつけではない

ように思うのである。。。。。。

ここにも実は近現代における日本の世界的な位置付け

が読み取れる。

これが現実的な日本であり、、、、、、、、、、、

茫漠と自国の歴史的堆積を誇っているものとは

次元が違う鋭い現代感覚があると認識できる。

付け加えて言えば

この絵そのものから某かの絵画特有の情緒を求めても

意味はない。ないのだから・・・・

では何があるのか?と言えばただ自身のコンテクストに

即した触媒装置としての物理的側面のみである。。

ただし、それが触媒効果を発揮した物質であるという

結論に至った場合、この物質は大いなる価値を有する

事になるのである。

長々と書いている視覚的一面でもある・・

村上がカウンターとして選出したのは二次元のアニメを中

心としたサブカルチャーではあるが、その本質はそのサブ

カルチャーが生まれた経緯、つまりアメリカがある意味日

本のサブカルチャーを育てた?というと正確ではないが、

醸成させたという、彼らに対しての関係性を表出したので

ある。その結果として現在のアニメを中心としたサブカル

チャーを創り出し維持している技術的な”技法は”過去の

堆積から通底しているスーパーフラット感性である・・

という論法なのだ・・・

アメリカが考えもしない関係性をあぶり出す、ここが彼の

仕掛けた第一の触媒効果であり、その具体的検証として

確か2000年あたりであったと思うが、彼を始めとす

る同時代の相似するアーティストを網羅しアメリカで結

構したのが、、、、、

リトルボーイ展という展覧会だったと記憶する。

リトルボーイとはご存じのように原子爆弾の呼び名である。

わざわざこの名前をアメリカにて使用するというのが、

どういった意味を持つのかは想像に難くない。

ただしこれにはもう一つ情勢との合致という機運もある。

これは彼の持った”運”と呼ぶのか、アメリカ側からの仕

掛けに乗ったというのかは分からないが・・・・・・・・・・・・・・・・

いずれにしてもこのタイミング以外無いという絶妙な

ポイントが存在した・・・

この2000年を境にアメリカを中心とする世界が

どのように動いていたかである。

東西冷戦が終結しブロック経済が始動しはじめ世界の

枠組みが大きく変わり、これまで世界の警察を自認

していたアメリカの覇権政策に綻びが見え始めた時期

でもあり、世界の敵は”テロ”だという具体的仮想敵

を見つけにくい、ある意味抽象的な恐怖におののき始

めた時代でもあった。それはとりもなおさず、これま

で虚構にしても安寧を図れた形が崩壊しはじめた事で

もあり、そうなると一体何がほころばしているのかと

いう検証が始まる切っ掛けにも通じることとなり、

その原点はやはり第二次世界大戦で決した世界の枠組

みへの検証へと繋がる。

その枠組みの根本とはアメリカが世界での勝敗の帰趨

を握った根拠、それは間違いなく核の使用という、世

界にとっては人類有史上神をも恐れぬ所行に行き着く

のではないかと思う。。

ここに全てのポイントが集約されてくるその時期、

リトルボーイ展を開催したのである。

この10年前でも駄目だし、今など・・・問題外であろう・・

そしてこれは余談であるが、、、、、

2010年の日本の安全保障の問題点とその起点に関して

彼は既10年前に角度は違うにしてもある意味提議し表現して

いたという事が分かる。これは一つにはかなり精度の高い

検証行為が施されていると言うことと、そこからの戦略性が

うかがい知れる事が出来る。この一つからも彼はかなり誤解

されている部分があるように私は思うのである・・・・・

これが対応した一側面であり概念的コンテクストの触媒効果

である。もう一側面大事なのは、これは学説的及び社会情勢

との融合というある意味観念的な部分である。しかし、先に

述べた重要箇所は、これに経済的側面が絡まないと大衆まで

への触媒効果は発揮されない。

確かに第一側面のみでも社会的反響は十分に促すことが

でき、これまでのオリエンタリズムからすればアメリカと極

を一にするという次元において相当なモノが感じ取られても

おかしくない。

しかし、西洋を基盤とする根幹に現時点で組み込むとなる

とそこには確実に経済的な側面、所謂資本資産の流動性を

生み出さなくてはならない。

それはある意味村上プロジェクトというステークホルダーを

形成しファンダメンタルを公開し、その価値を担保するとい

う行為が最終的に必要となる。

それは単純に言えば、それまで資産形成していた資金の流動

を一気にたぐり寄せる作業であり、上記の学説的検証による

アメリカへのカウンター攻撃及び触媒効果だけでは、実は経済

的な安心感としてのポートフォリオとしては不十分なのである。

ここでもう一つの重要ポイントであるが、これは重複する要素

かもしれないが、、、、、

資本の流動性及びその投資効果に抜群に反応する

ステークホルダーの形成において最重要なものは、、

アメリカが世界通貨の基軸を握ったような、圧倒的な

勢威がいるのである。

ここで又機運というのか?彼が計算したのか?

アニメが世界の新しい枠組みとしての経済カテゴリー

を創出しだしており、その中心が日本であるという

事実、ある意味アニメの覇権を握っているのが日本

だという部分をハイアートにつなげるという、、少し

デリバティブ的な商品化がバックボーンとして生まれる。

逆説として、その銘柄としてのクオリティーと鮮度、濃度

これはアメリカというモノを軸として客観的に見た場合で

あるが、、リトルボーイ展という彼のコンテクストは実に

有効に機能する仕組みへと変化するのである・・・・・・・・

実はこの部分を直感的にアキハバラに集うガキどもが

村上はアニメのカリスマ、おたくのカリスマではない、及び

間違ったものを売り渡したという部分に合致するのだろう!

いずれにしても私の解釈においてはこれらのことを全て

補完して彼の存在は、ビジネス的にも概念的にも現時点

での中心アメリカへのカウンターとしての触媒効果を発揮し

結実させたように思うのである。

これが彼をして曰わく

ピカソ・ウォホールにはなれるが

マティスにはなれないとい事へある意味帰結

する部分でもある・・・・・・・・

所謂、、パラダイムシフト

※その時代や分野において当然のことと考えられてい

た認識や思想、社会全体の価値観などが革命的に

もしくは劇的に変化すること

誰もがなんでこんなもの?が・・・・・・という

驚異に晒されたのである、、、、この10年。。。。

しかし!!!!

これが本題であるが

これは10年前に起こった出来事である。

これが今からも続けて触媒効果を発揮

するのであろうか??

村上隆の最大の特質は類い希なる

洞察力であると私は考える。

然るに、、今、、この10年前と同様の洞察を

した場合、、果たして同じような状況が見える

のだろうか?

世界の情勢、政治的な枠組み、経済的な資本

の流動性、これらは劇的な変化を遂げていない

だろうか??

その時新たな触媒効果、カウンターを打つべき

なのはどこで何か?というのは・・・・・・

日本の優位性はまだアニメであることは間違いない

しかし、それは村上隆が既に占有?というのか・・・

ある意味近代経済学的な考えで行けば、、

限界価値に近づいているように感じないだろうか?

平たく言えば

村上の現実的な触媒効果は終了したと

判断しても良いのではないだろうか??

ある意味最初に書いた、美術館の過去の

触媒装置一覧の中にリストアップされていて

もおかしくない・・・というか、、

ベルサイユはその始まりを象徴している

と私は思うのである。。。。

では今からとはどの様に考えれば良いのか?

そこがこの吉野ロボという項の肝要点である・・・・・・

(つづく)

Twitterブログパーツ