考えていること 2

January 31,2013

考えていること 1

January 31,2013

January 31,2013

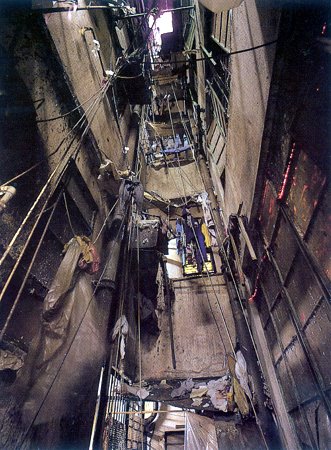

先日、釜くんとこれまでの彼の作品について喋っていた時

なぜ、こんなものを描いたのか?と言う疑問を持った作品

があり、今もあると語った。作業としての完成を迎えても

出来あがったものに正直自分の中の理解、、否、正確には

認識を越えたところでの一端の終着を迎えるものが多々ある

と、、、

これは低いレベルのでの失敗作の事ではなく、又、無意識の

偶然性、その連続の結果という事でもない。

作品が出来上がる過程で主体と客体が曖昧になり、

つまり、自分がコントロールして描いているのか、、画面か

ら描かされているのか?そういう不思議な感覚が生まれてくる

瞬間の感想であり、その主客が交錯したまま終着がくるという

現象の事である。

その時、私は何となく、分かるような気がしたのである。

絵の場合、絵を描く行為がないと絵は生まれない

し、同時に何を描くのかという事がないと絵は成立

しない。その基本的箇所、何を選択するのかは絵描きであり、

その作業を終えて形になったものが、絵描きの絵として

認知が生まれてくる。

では、何を描くのか、それを選択する根拠とはどこから導き

出すのか?

その心の根元が揺り動く、もしくは揺り動かされる情動とは?

という所に大きな疑問点が突き当たるような気がするのである。

これは描き表わされたモチーフそのものの事を言っている訳で

はない。その選択の前の状態、どちらかというと絵を描いてい

ない時、日常を送っている時間に色濃いものがあるような気が

する。

なぜ自分がそれを選択するにいたるのか?という部分の事を

言っている。

ごく普通に考えれば、好きだから、魅かれるという事に

なるだろう。これは、好き嫌い、魅かれる魅かれないという

ようなニ頂対立からの選択ではなく、絶対値というのか自分

でも否定できないものとしての好き魅かれるという部分であり、

もっと言えばある意味、自分の意識そのコントロールを越える

部分であり、そして、なぜその感情を内包しているのか?

という部分の事である。

これは誰にもある筈で、好きな事に向かう自分を論理的に

いくら文書化しても網羅しきれない範囲の事、どれほどの

領域があるのかさえ分からない部分の事だ。

この部分は当然ながら形はない。又、他人のこの部分も分か

らない、

分かるとするならば、形になったもしくは選択したものから、

類推する事によって理解するしかない。当たり前である、人間

の心が精緻にトレースされる事はない。しかし感覚的に部分、

部分が重なる感覚、これはあると思う。

さて、この自が理解、把握できない部分とは如何なるものな

のか?

これを考える時、実はもうすでに主体としての自分は明滅し始

めている。

自らが抱えている部分だが、自分の意識下から乖離した所で

情動が起こる。

その時、情動が主体となって理性的に把握している自分、肉体

側と呼んでもいい部分が客体化し始めてはいないだろうか?

最初に書いた主客が交錯するという瞬間とはこの事ではないか?

と感じるのである。

では、人間はこの情動をほったらかしにしておく生き物なのか?

と言えば決してそうではないと思う。決して難解な形而上学的

な問答をするつもりはない。

例えばこれまでの話を例えれば、花が好きだという事が自分の

心から

出てくる、当然それは好きという結果の形として花を植えたり、

生けたり、観に出かけたりという事があるだろう。しかし何故

という問いには、それは分からない筈である。もっと言えば

言葉として説明が付かない筈でもある。

しかし、それをもって花が好きな事を止められるか?と言えば、

その感情は止むことなく続くであろう。

続けることに最終的な答えが生まれるのか?それも又曖昧でし

かないと思うのである。またそんなものを=答えを求めもしな

いだろう。

しかし、この不明瞭な感情からでてくる行為を続ける事

これが即ち常に不明瞭な部分を探求している事と言えなくは

ないだろうか?次々と生まれる花という形に仮託されて突き

動かされる情動と消滅しない感情。

ある意味、自分の中の=一人の人間の普遍的行為と呼べない

だろうか?

今、一般的な趣味嗜好という部分の花が好きということで、

その時、花を見る、生ける、飾るいう形ある行為を例にしたが、

この何故好きなのかという部分を絵と絵を描くという行為を形

と考えた場合

そこに描き表わそうとするものとは、やはり自らの不明瞭な

情動と普遍的感情へのあくなき探求と帰結できないだろうか?

絵が好き、よって絵を描くという事は形であって、その前の

状態、絵に何を描くのかという事が即ち普遍的部分の

感情の在り様を探る部分となり、それをより明瞭にする為に

技量を得、数を描くことにより、出来る限り明確な把握を試

みるという事になるのではないだろうか?

その瞬間、、、、、

主客交錯の感情が生まれる。

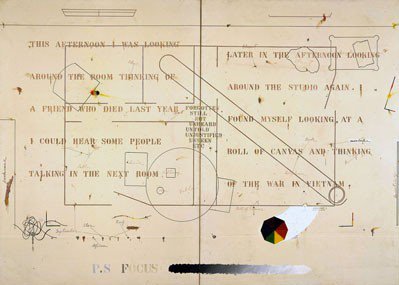

吉本隆明は言葉に関して、ここで言う好きと言う形ある視覚的

にも言語的にも通念化され把握された

部分が本来は言葉ではなく、その前に生まれた情動、言葉に

出来ない部分こそが言葉=言語であり、ここが人間同士の

普遍的交信なのではないか?

と説いていたが、正しく、今、論点としている絵における

不明瞭な情動とそれを支える感情とは人間の原初的普遍性

だと感じるのと同時に人間が常に追い続けている

本能的部分なのではないか?と感じるのである。

つまり、絵と言うモノが出来あがる中で

当然、絵を描くと言う行為が好きだという形が存在し、絵を

描くと言う行為が

あって絵は成立するが、そのもっと前の状態の中に存在する、

自らの普遍性への探求行為が動き出す事からでないと絵は

成立しない。

その時、一番大事な部分とはなにか?考えれば明白なのだが、

自らの普遍的部分の探求をいかに形=絵を描く及び絵にして

いくかという部分となる。

ここが本来、、、、、、

コンセプトと呼ばれるモノではないのか?と常々考えている。

通念的言説から、つまり形から自らの普遍性を選択固着させ

ようとするのではなく、言説つかない、本能的交信部分となる

自らの普遍性との対峙から形を作り出し続ける事がコンセプト

の根幹なのではないか?と感じている。

ここ何年か叫ばれているコンセプトという言葉に

私は懐疑的である。

実に軽佻浮薄に感じる。

(つづく)

なぜ、こんなものを描いたのか?と言う疑問を持った作品

があり、今もあると語った。作業としての完成を迎えても

出来あがったものに正直自分の中の理解、、否、正確には

認識を越えたところでの一端の終着を迎えるものが多々ある

と、、、

これは低いレベルのでの失敗作の事ではなく、又、無意識の

偶然性、その連続の結果という事でもない。

作品が出来上がる過程で主体と客体が曖昧になり、

つまり、自分がコントロールして描いているのか、、画面か

ら描かされているのか?そういう不思議な感覚が生まれてくる

瞬間の感想であり、その主客が交錯したまま終着がくるという

現象の事である。

その時、私は何となく、分かるような気がしたのである。

絵の場合、絵を描く行為がないと絵は生まれない

し、同時に何を描くのかという事がないと絵は成立

しない。その基本的箇所、何を選択するのかは絵描きであり、

その作業を終えて形になったものが、絵描きの絵として

認知が生まれてくる。

では、何を描くのか、それを選択する根拠とはどこから導き

出すのか?

その心の根元が揺り動く、もしくは揺り動かされる情動とは?

という所に大きな疑問点が突き当たるような気がするのである。

これは描き表わされたモチーフそのものの事を言っている訳で

はない。その選択の前の状態、どちらかというと絵を描いてい

ない時、日常を送っている時間に色濃いものがあるような気が

する。

なぜ自分がそれを選択するにいたるのか?という部分の事を

言っている。

ごく普通に考えれば、好きだから、魅かれるという事に

なるだろう。これは、好き嫌い、魅かれる魅かれないという

ようなニ頂対立からの選択ではなく、絶対値というのか自分

でも否定できないものとしての好き魅かれるという部分であり、

もっと言えばある意味、自分の意識そのコントロールを越える

部分であり、そして、なぜその感情を内包しているのか?

という部分の事である。

これは誰にもある筈で、好きな事に向かう自分を論理的に

いくら文書化しても網羅しきれない範囲の事、どれほどの

領域があるのかさえ分からない部分の事だ。

この部分は当然ながら形はない。又、他人のこの部分も分か

らない、

分かるとするならば、形になったもしくは選択したものから、

類推する事によって理解するしかない。当たり前である、人間

の心が精緻にトレースされる事はない。しかし感覚的に部分、

部分が重なる感覚、これはあると思う。

さて、この自が理解、把握できない部分とは如何なるものな

のか?

これを考える時、実はもうすでに主体としての自分は明滅し始

めている。

自らが抱えている部分だが、自分の意識下から乖離した所で

情動が起こる。

その時、情動が主体となって理性的に把握している自分、肉体

側と呼んでもいい部分が客体化し始めてはいないだろうか?

最初に書いた主客が交錯するという瞬間とはこの事ではないか?

と感じるのである。

では、人間はこの情動をほったらかしにしておく生き物なのか?

と言えば決してそうではないと思う。決して難解な形而上学的

な問答をするつもりはない。

例えばこれまでの話を例えれば、花が好きだという事が自分の

心から

出てくる、当然それは好きという結果の形として花を植えたり、

生けたり、観に出かけたりという事があるだろう。しかし何故

という問いには、それは分からない筈である。もっと言えば

言葉として説明が付かない筈でもある。

しかし、それをもって花が好きな事を止められるか?と言えば、

その感情は止むことなく続くであろう。

続けることに最終的な答えが生まれるのか?それも又曖昧でし

かないと思うのである。またそんなものを=答えを求めもしな

いだろう。

しかし、この不明瞭な感情からでてくる行為を続ける事

これが即ち常に不明瞭な部分を探求している事と言えなくは

ないだろうか?次々と生まれる花という形に仮託されて突き

動かされる情動と消滅しない感情。

ある意味、自分の中の=一人の人間の普遍的行為と呼べない

だろうか?

今、一般的な趣味嗜好という部分の花が好きということで、

その時、花を見る、生ける、飾るいう形ある行為を例にしたが、

この何故好きなのかという部分を絵と絵を描くという行為を形

と考えた場合

そこに描き表わそうとするものとは、やはり自らの不明瞭な

情動と普遍的感情へのあくなき探求と帰結できないだろうか?

絵が好き、よって絵を描くという事は形であって、その前の

状態、絵に何を描くのかという事が即ち普遍的部分の

感情の在り様を探る部分となり、それをより明瞭にする為に

技量を得、数を描くことにより、出来る限り明確な把握を試

みるという事になるのではないだろうか?

その瞬間、、、、、

主客交錯の感情が生まれる。

吉本隆明は言葉に関して、ここで言う好きと言う形ある視覚的

にも言語的にも通念化され把握された

部分が本来は言葉ではなく、その前に生まれた情動、言葉に

出来ない部分こそが言葉=言語であり、ここが人間同士の

普遍的交信なのではないか?

と説いていたが、正しく、今、論点としている絵における

不明瞭な情動とそれを支える感情とは人間の原初的普遍性

だと感じるのと同時に人間が常に追い続けている

本能的部分なのではないか?と感じるのである。

つまり、絵と言うモノが出来あがる中で

当然、絵を描くと言う行為が好きだという形が存在し、絵を

描くと言う行為が

あって絵は成立するが、そのもっと前の状態の中に存在する、

自らの普遍性への探求行為が動き出す事からでないと絵は

成立しない。

その時、一番大事な部分とはなにか?考えれば明白なのだが、

自らの普遍的部分の探求をいかに形=絵を描く及び絵にして

いくかという部分となる。

ここが本来、、、、、、

コンセプトと呼ばれるモノではないのか?と常々考えている。

通念的言説から、つまり形から自らの普遍性を選択固着させ

ようとするのではなく、言説つかない、本能的交信部分となる

自らの普遍性との対峙から形を作り出し続ける事がコンセプト

の根幹なのではないか?と感じている。

ここ何年か叫ばれているコンセプトという言葉に

私は懐疑的である。

実に軽佻浮薄に感じる。

(つづく)

本年もよろしくお願いいたします。

January 11,2013

おそくなりましたが、

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

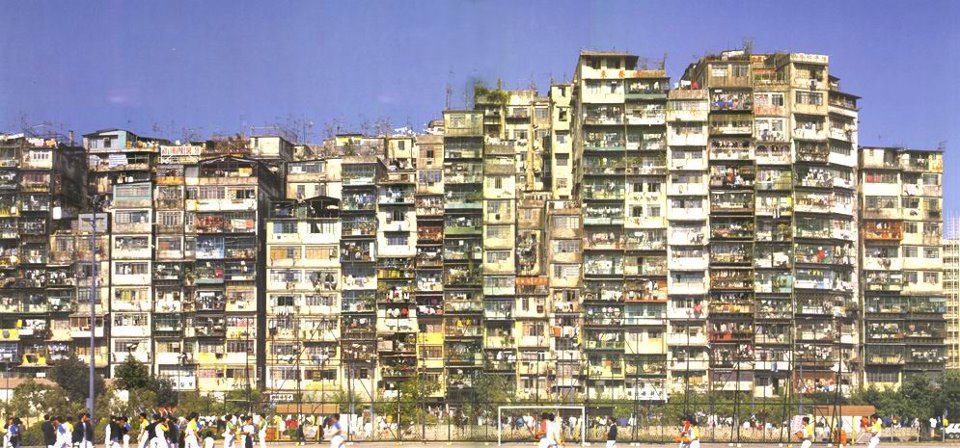

昨年末は、COMBINE+NPOかがわ・ものづくり学校の

起案として行った、百貨店ではおそらくはじめての試

み、、、

現代美術作品を全館に設置し、お客様にトレッキング

してご覧いただく”アート・トレッキング”を開催し、

多数の報道機関、県内市内の美術関係の方々、そして

多くのお客様に興味を持って来館いただき、当初の

目的の全てではありませんが、今後の売場での様々な

活動等へのプラス要因を幾分果たせたかな?と、、

関係者間で自負した次第です。

この企画が無事終了できたのも偏に、作家の方はもち

ろん店長はじめ百貨店のスタッフの方々、特に現場の

細かい調整を最終日の撤収まで黙々と縁の下の力持ち

としてこなしてくれた、青野はじめ、売場の女性スタ

ッフがいたからこそで、本当に感謝しております。

そういった関係者の熱い気持ちが結集できたことに

よって達成できたと改めて感じております。

様々な作品を世に紹介する仕事としてCOMBINEを運営

する私にとっても非常に大きな勉強となりました。

関係者の皆様方には改めてこの場を借りて御礼申し

上げます。

誠にありがとうございました。

さて、昨年を大まかに振り返りますと、この最終の

アートトレッキングから遡り、外部の企画として

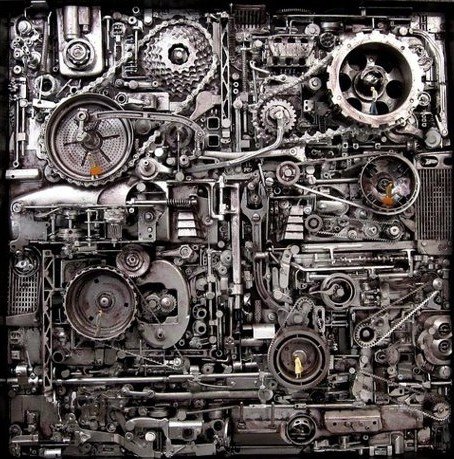

釜くんの個展を名古屋、東京と2回開催させていた

だき、おかげさまでどちらも好評を博したと言う事

で第2回目の開催が決まっております。

東京は本年11月

名古屋は来年5月の予定となっております。

又それ以外の企画提案もあり、今年来年にかけて

釜くんは、かなり勝負の年となります。

又、一昨年BAMI galleryにて個展を開催した

コンテンポラリー漆アーティストの佐野暁くん

の個展が本年4月名古屋松坂屋さんにて開催さ

せていただく予定となっております。

百貨店では初の個展、彼にとっても今年は大きな

飛躍の、そして勝負の年になることだと思います。

それ以外に今はまだ未定で、作家の選定はいたして

おりませんが、後1、2回百貨店での個展を企画

したいと私自身は考えております。

そして、出来れば、松本央くんには、昨年来より、

作品の全般的な見直し、その上での試作等を現在進

めておりますが、是非とも彼の”新しいカタチ”を

本年早々にでも打ち出せるよう期待をしております。

これまで初夏時分に定期的にBAMIgalleryにて開催し

てきた彼の個展ですが、作品の完成度如何では、

春にでも決行したい意向を私自身としては持っており

是非彼には高い次元での制作及び密度を望むつもりで

す。そして今はまだ限定的な紹介しかできておりませ

んが、彼本来の力からして現状は非常に物足りない、

と素直に感じている私としては、本年はより多く、より

広く彼を紹介できるよう努力したいと思っております。

そのためにも、是非本年早々の第一作を緊張を持って

見たいと思っております。

未完の核弾頭 本年の松本央を是非期待してください!

さらに、、

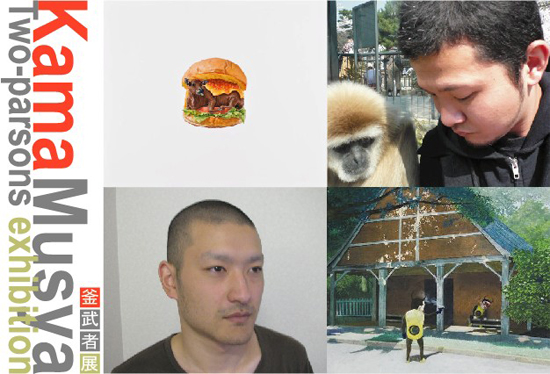

BAMI galleryにおいては、昨年6回の個展、一つの

二人展(現在も開催中・釜武者展)を開催させていた

だきました。

本年も同程度の回数は計画するつもりですが、

できれば新しい才能の紹介と、これまで開催

してきた作家の次の段階になるような企画を

構想したいと考えております。

又、非常に抽象的ではありますが、色んなマテリアル

は制約なしに取り扱うつもりでおりますが、ある程度

コンセプトの外郭を決め選択していきたいとも考えて

おります。

つまり、このギャラリーから発信する、より色濃い

メッセージの構築を今年は実践していきたいと考えて

います。これまでの紹介の中で、おぼろげながら、

ディレクションの軸というものが見え初めて来た?

と、、いうと考えもなしに突き進んできたようですが、

より選択の論理性=COMBINE+BAMI galleryの個性を

表出できるように努めたいと思っております。

現況の厳しい環境下で”生き残る”

そのためにはよりその為の必然性を掴みたいと

感じています。

漠然と現代美術であるとかコンテンポラリーと

いう視覚的な印象や言葉としての伝播よりも、

中身、そしてその根拠となる論理性に筋金を通して

いきたいと考えております。

色々構想してる事はありますが、失敗も多い、

しかし恐れず出来うる限り考えている事を

カタチにしていきたいと思いますので、

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さしあたって昨年より継続開催いたしております

Two-person exhibition 釜武者展

2013.01.25 (fri) まで開催いたしておりますので、

ぜひお立ち寄りくださいませ!!

January 11,2013

おそくなりましたが、

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

昨年末は、COMBINE+NPOかがわ・ものづくり学校の

起案として行った、百貨店ではおそらくはじめての試

み、、、

現代美術作品を全館に設置し、お客様にトレッキング

してご覧いただく”アート・トレッキング”を開催し、

多数の報道機関、県内市内の美術関係の方々、そして

多くのお客様に興味を持って来館いただき、当初の

目的の全てではありませんが、今後の売場での様々な

活動等へのプラス要因を幾分果たせたかな?と、、

関係者間で自負した次第です。

この企画が無事終了できたのも偏に、作家の方はもち

ろん店長はじめ百貨店のスタッフの方々、特に現場の

細かい調整を最終日の撤収まで黙々と縁の下の力持ち

としてこなしてくれた、青野はじめ、売場の女性スタ

ッフがいたからこそで、本当に感謝しております。

そういった関係者の熱い気持ちが結集できたことに

よって達成できたと改めて感じております。

様々な作品を世に紹介する仕事としてCOMBINEを運営

する私にとっても非常に大きな勉強となりました。

関係者の皆様方には改めてこの場を借りて御礼申し

上げます。

誠にありがとうございました。

さて、昨年を大まかに振り返りますと、この最終の

アートトレッキングから遡り、外部の企画として

釜くんの個展を名古屋、東京と2回開催させていた

だき、おかげさまでどちらも好評を博したと言う事

で第2回目の開催が決まっております。

東京は本年11月

名古屋は来年5月の予定となっております。

又それ以外の企画提案もあり、今年来年にかけて

釜くんは、かなり勝負の年となります。

又、一昨年BAMI galleryにて個展を開催した

コンテンポラリー漆アーティストの佐野暁くん

の個展が本年4月名古屋松坂屋さんにて開催さ

せていただく予定となっております。

百貨店では初の個展、彼にとっても今年は大きな

飛躍の、そして勝負の年になることだと思います。

それ以外に今はまだ未定で、作家の選定はいたして

おりませんが、後1、2回百貨店での個展を企画

したいと私自身は考えております。

そして、出来れば、松本央くんには、昨年来より、

作品の全般的な見直し、その上での試作等を現在進

めておりますが、是非とも彼の”新しいカタチ”を

本年早々にでも打ち出せるよう期待をしております。

これまで初夏時分に定期的にBAMIgalleryにて開催し

てきた彼の個展ですが、作品の完成度如何では、

春にでも決行したい意向を私自身としては持っており

是非彼には高い次元での制作及び密度を望むつもりで

す。そして今はまだ限定的な紹介しかできておりませ

んが、彼本来の力からして現状は非常に物足りない、

と素直に感じている私としては、本年はより多く、より

広く彼を紹介できるよう努力したいと思っております。

そのためにも、是非本年早々の第一作を緊張を持って

見たいと思っております。

未完の核弾頭 本年の松本央を是非期待してください!

さらに、、

BAMI galleryにおいては、昨年6回の個展、一つの

二人展(現在も開催中・釜武者展)を開催させていた

だきました。

本年も同程度の回数は計画するつもりですが、

できれば新しい才能の紹介と、これまで開催

してきた作家の次の段階になるような企画を

構想したいと考えております。

又、非常に抽象的ではありますが、色んなマテリアル

は制約なしに取り扱うつもりでおりますが、ある程度

コンセプトの外郭を決め選択していきたいとも考えて

おります。

つまり、このギャラリーから発信する、より色濃い

メッセージの構築を今年は実践していきたいと考えて

います。これまでの紹介の中で、おぼろげながら、

ディレクションの軸というものが見え初めて来た?

と、、いうと考えもなしに突き進んできたようですが、

より選択の論理性=COMBINE+BAMI galleryの個性を

表出できるように努めたいと思っております。

現況の厳しい環境下で”生き残る”

そのためにはよりその為の必然性を掴みたいと

感じています。

漠然と現代美術であるとかコンテンポラリーと

いう視覚的な印象や言葉としての伝播よりも、

中身、そしてその根拠となる論理性に筋金を通して

いきたいと考えております。

色々構想してる事はありますが、失敗も多い、

しかし恐れず出来うる限り考えている事を

カタチにしていきたいと思いますので、

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さしあたって昨年より継続開催いたしております

Two-person exhibition 釜武者展

2013.01.25 (fri) まで開催いたしておりますので、

ぜひお立ち寄りくださいませ!!