25年前のある日

April 22,2012

25年前

私はある方の薫陶を受けた。

当時はそんなありがたいこととは感じず普通に接していたが、

振り返ればその方と話、諭されたものが今になって色々な

意味で大きな意味を持ち出したことを実感している。

その方は読売新聞の記者をされていたのだが、定年を契機に

さる公的な機関の広報の仕事に就かれた。

私が出会ったのはその頃のことである。

クリスチャンだったその方、O氏は、必ず私達若者の考えを

全て聞き、その後自分の考え方をゆったりと話して聞かせて

くれた。

生意気だった当時、感心することも多かったが大半反発して

いたような記憶がある。

私とO氏の基本的な繋がりの経緯はアルバイトとその窓口

担当者という関係だったのであるが、お互い酒が好きなこ

ともあり、しょっちゅう飲みに連れて行ってもらい、色々

な話をしたのである。

それは今このブログに様々なことを書いているが、まった

く同じような感じであり、歴史、政治、経済、世相…この

とき話した内容は今の私の大きな基礎になっている。

それは知識という意味ではなく、物事の考え方と言う点に

おいて大きな重みとなっているのである。

O氏とある話において衝突した時があった。

話のキッカケや内容は今思い出せないが、衝突したポイント

だけは鮮明に覚えている。

学者みたいなものは大半が無駄飯食いだ!という私の意見に

対して言い争ったのである。

いや、正確に言うと争うということではなく、懇切丁寧に

私の稚拙な論理展開を揉み解すような感じだった。。。

当時、私の大学生活は崩壊していた。

また後日そのあたりは書こうかと思うが、とにかく学校を

初めとする教育機関や先生と呼ばれる人間に対するアレルギ

ーは頂点に達していた。

だからこの時分、私は約2年間近く大学には行っていたが、

ほとんど講義には出席せず、気が向いた講義のみ講演会を

聞きに行くがごとく出席していた。

加えて、いわゆる一般の大学にはどこにでも存在する

“ゼミ”というものにも参加していなかった。

一回生で留年確定。

当たり前である・・

では、なんのために大学に毎日行っていたかというと、

簡単に言えば、リストラされたサラリーマンが家族に

その事実を伝えられずに毎日公園に出かけているのと

同じ状況だったということだ。

そしてもう一つの理由は講義の終わった友達と遊ぶた

めの待ち合わせ場所となっていたのである。

そしてその時分はまさしくバブル景気の真っ只中、

適当に将来を考えても世の中に札束が舞っている

ような状況、どこにいても何とかやっていけると

いうような、今から思うとまさに狂乱の時代であ

り、その只中にいる我々若者は、、、、、

これが時代や、これからの時代の価値観はこうや!

というなんの根拠もない生活観を茫漠とイメージし

ていた。猫も杓子も金の時代であり、社会全体も金

があふれ返り、“金あまり現象”なる言葉がマスコ

ミを賑わしていた。

国はもちろん企業も普通の設備投資や投機だけでは

金が遣いきれず、とてつもない刹那的な感覚で金を

湯水のように散財していた。

こんな日常を毎日眺めていた社会に出る前の若者には、

到底この状況が異常であるなどという相対感は持ち合

わせておらず、またこの猛スピードで失踪するブレー

キの壊れた車の状態を辛辣に指摘する大人も周りには

皆無に近かったのである。

その時分に地味にコツコツ研究する学者なる存在を、

私は全てではないが大半無用の長物のように捕らえ

ていた。

こんなくだらない研究がなんの役にたつのか?

社会の利益を無為に貪っているだけではないか?

そんな輩のいる大学に物を教わるなんかオカシイので

はないか?

世の中には毎日、壮大なスケールで成功したものの

エピソードが満載であり、そういった人たちから聞

く話こそが、今の時代の感性に合致し活かせるもの

だ、などという事が漠然と支配していた。

大体、見たこともないような魚の生態を日がな一日

研究してなんになるのか?世の中の役に立つのか?

私が適当に当時専攻した比較経済論?共産・社会主

義経済?そんなもんがなんか役に立つのか?…・

あまりにも現実的な社会の流動性の激しさから、根本

的なものを皆が見失い、金がすべてを解決する、金こ

そが幸せを生み出す原資であり、コツコツなどという

ようなことは実にナンセンスであり、そんなことを信

奉すると、時代の流れに乗り損ねた落伍者というレッ

テルを顔に思いっきり貼り付けられ酷評された。

私には時代に背を向け、コツコツわけのわからない研究

に埋没する学者などの大半はその際たるものに見えたの

と、末は博士か大臣かという名誉しかない空虚な存在に

しか映らなかった。。

このポイントが衝突したのである。

O氏は頑として言い放った。“違う”“大きく間違っている”

今だとこの当時の事を全て肯定する人間はいないし、論評も

いろいろできる、またその因果関係や状況を克明に語ること

はできるだろう。

それは偏に結果論だからだ。

しかし渦中において、ましてや人生経験の浅い若者からす

るとなかなか理解?というよりも先行きにたいしての想像

までを働かすだけの引き出しは持ち合わせていないのが現

実であり、、、、、

今、眼前に広がっているものこそ現実、真実に映ってしま

うのである。

O氏は私の考えを拝金主義という言葉と即物的な感性とい

う言葉で説明してくれた。しかし私も負けてはいなかった。

自らの眼前に広がる現実を背景に、私の考えが現実的には

社会を支配し、その考えで経済が豊かになり、少なからず

O氏も私も豊かとまでは言わないまでも社会の恩恵に浴し

ているのは間違いの無い事実であるという点を論拠として

対抗したのであった。

しかしO氏は譲らなかった。頑としてこの時分から今の

時代は間違っていると言明していた。

地に足がついていない。皆がフワフワと浮揚している。

人間が長年培って築き上げた叡智、そしてこれから先に

つなげるべき人間の大事な物事は、現在の状況と同じ流

れの中、次元には存在していない。

すべてを一緒くたにして論じる論法は大きな間違いで

あると結論付けられた。

今から思うと見解の相違などというのとは違い、別の話

を別々にしていたような感じである。。。。。

しかし、分からなかった。

全てコツコツとした辛気臭いものは、時代に逆行する

悪因でしかなく、そんなものにロマンも夢もこれっぽ

っちも感じられなかったのである。やはりゴッホの絵

を何十億で日本人が余裕で買い、ロックフェラーセン

ターというアメリカの象徴を買い取るというような事

が、わが国の国威であり、世界に確固たる地位を築い

ている根拠だと信じていた。

凄いというより当たり前の感覚であり、その他の国を

ある意味、、金で蹂躙しつくしていたのであった。。

このとき以来この話題が二人の会話に上がることは

無かった。

そして私は一年留年後になんとか適当に大学を卒業し、

会社に就職をした。

その数年後…・・

バブル経済は完全に崩壊し、未曾有の大混乱が生れた。。

その時、戦後教育とまでは行かないまでも、かなりの

価値観の変革が社会を席捲し、一夜にしてバブルヒー

ローが次々と凋落していった。

そして分かった事は、なぜそんなバカな事をしていた

のか?という冷静に考えれば判断つくものを、夢遊病

者のように国民皆が判断能力を失い突き進んでいたの

であった。。。。。。

それから今日まで来た。経済指標の針は鈍重なままで、

もう富は全体に循環しないような体系に変貌した。

そして年間3万人の自殺者が続く厳然とした格差社会。

我々は一体何を学んだのであろう?何をもって幸せと

するのであろう。

何が幸せで、何が一番尊いのであろう?

今、ようやく人間本来の持つべきものというテーマが

世間の中心で語り始められている。

しかし、追いついているのだろうか?

日本の抱える問題、場当たり的な解決ではなく、根本的

な解決や“救い”を今切に臨んでいる。

金ではどうしようもない事柄、金に執着すると前に進ま

ないどころか、後退する局面に差し掛かっている。

これを具体的に救う指針は学者の研究に縋らなければど

うしようもない。

人間の肉体、人間存在そのものが脅威に晒されている。

今日明日ではないにしても、少なからず孫の子の代に

は看過できない状態であることは今日のこの時点でも

判明している。

私は、現実に起きたバブル崩壊、その後のギャップを

体感して、O氏が語ったことを改めて感ずることが出

来たのである。

根本的な問題の究明と解決策、これの研究は学者でしか

できない。

代替燃料もそう!食料自給率アップもそう!医療に関し

ても同じ、すべてがかけ離れたところからでも人間生活

に役立つために人生をかけて研究に没入しているのだと…

これは研究者だけではない・・・

それは世間がどうであろうがコツコツとしか出来ないこ

とであり、社会のバックアップなくしては決して前へは

進まない。

あのバブルのとき湯水のように使った金を、あの当時か

ら進行している様々な研究開発にぶち込んでおけば!と

今、思わないだろうか???

これはなにも研究開発だけではないだろう、なにせ、

何故そんなあほなことに…というような事がすべてを

覆っていた時代であったから。

しかし、様々な研究開発と現実のスピードがサイドバイ

サイドというような好環境でないことは仕方がないが、

見る限り、ブッちぎりに近いもの、そう、大きく遅れ

ているものが存在する。

そこに我々はもっともっと急ぎ舵を切らなければならな

いのではないかと?感じたのである…

欺瞞を思いっきり剥がせば、そこから醜い顔が見えは

しないだろうか?

自分達だけがよければいいと言うような感性がまだまだ

この国には大きく存在し、公徳心の低下の歯止めがかか

らない状況なのじゃないかと危惧するのである。。。。

こんな事は少なからず私と同世代であればだれでもが感

じ書ける事柄だと思う。

違いはせぜい文言の選択くらいであり、論旨はほぼ同

じ物に仕上がるだろう。

私ごときが、、偉そうに書くことでもないだろうが、、、

しかし、今の若者にはない変化の体現であった事は

間違いない。。。。

今の若者は眼前に広がる社会をどう見ているのだろう?

・・・・・・・・・・・

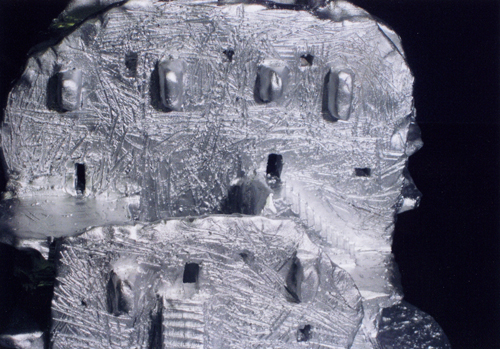

今、私は藝術というものを仕事としている。

O氏は数年前亡くなられた。

生きておられたら、今の、私の仕事をどう見ただろう?

社会の生産性とかけ離れた”藝術”という領域に

生息地を求め続けている私の姿を・・・・・・・

ありがとうございました。「ランチボックス」

April 10,2012

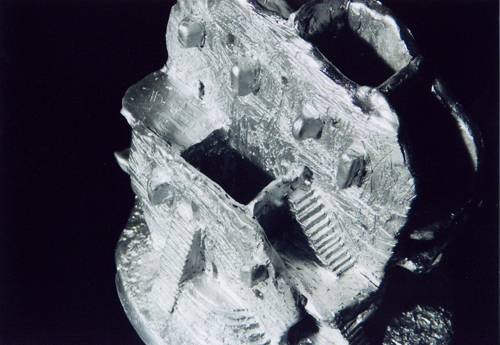

本日4月10日午後4時をもちまして

無事、釜匠洋画展「ランチボックス」松坂屋名古屋店

終了いたしました。

沢山の方にお越しいただき、御批評賜りました事

心の底から感謝しております。

誠にありがとうございました。

一週間、釜くんと名古屋の繁華街”栄”の街を

朝晩、二人でテクテク歩いた風景は人生の中でも

記憶に残る風景となりました。

なぜ松坂屋名古屋店?と・・・・

実は私が若い時分営業に来ておりました。

26歳から35歳位までです。

その時分、一緒に仕事をさせて頂いた方が

今回の展覧会開催の後押しをしてください

ました。

若い時分、本音を言えば、厭でいやで、、、

いつ辞めようか、、そんな気持ちで毎月

営業に、、約2週間名古屋に投宿していました。

3年がたったころ、その方とお会いし、

わけ隔てのない人柄、実に魅了されたと

同時に、沢山の事を教えていただきました。

約一年半前、、邂逅、、、この企画を提示したとき

頑張れ!と今はセクションのtopとして多忙ながら

気にかけていただき今回、開催させていただく事が

できました。

実は来年の一月定年を迎えられます。

正直、現役の内に又仕事ができた、そして、、私の

中では、、少し、、”間にあった!”という気持ちが

大きかったです。

釜君との出会いが、色々な出会い、邂逅を生んで

くれました。

また、釜君を心配して下さるお客様、四国から

飾り付けの日に駆けつけてくださいました、T先生ご夫妻。

そして日曜日にお忙しい中時間を割いてお越し頂いた

O様とお嬢様。

又、COMBINEを四国から支えてくれている青野。

※デビューを支えた彼女は毎日数回心配で心配で

電話をくれました・

本当に、感謝です。

私も釜くんも

正直まだまだです。色んな方のお力添えがあって

成り立っているようなものです。

釜くんも書いていましたが、、、

私も同感です。

全て”喝”だと感じ

尚一層の奮励努力をしていかなくては

、、と改めて感じました。

今後ですが、年内にもう一度個展を開催

する予定です。詳細は後日ご報告させて

いただきます。

又、ありがたいことに、2014年に再度

松坂屋名古屋店にて開催させていただき

ます。

最後になりましたが、

本当に沢山の方々の御心があって

今回無事終了させていただけたと感謝いたしております。

釜匠共々、心より御礼申し上げます。

誠にありがとうございました。