釜匠 個展 【ナカマハズレ】大丸東京店まであと2ヶ月!!

August 25,2012

釜くんの大丸東京店での個展まで今日であと2カ月(61日)

となりました。

松坂屋名古屋店での個展

【ランチボックス】

2012.04.04 (wed) - 2012.04.10 (tue) から4カ月半

早いものです。

彼と初めて会ったのが2008年の秋

その時の事を書いたblog

↓ ↓ ↓

http://combine-art.com/html/blog/ueyama/post/blog.php?post_id=901

初めての個展をBAMI galleryで開催したのが

2009年3月

この年の秋、上海アートフェアにCOMBINEで

初参加、彼にも上海まで来てもらいました。

そして、初めて百貨店での個展を高松天満屋

さんで開催させていただいたのが2009年12月。

そこから散発的な企画(アートフェア、グループ展等)

に参加してもらい約2年後先述の松坂屋名古屋店での

個展に行きつく。

京都→高松→名古屋→東京

計画はしていた!

しかしそれが現実的に進捗できたのは、彼を始めスタッフ

である私達を応援していただく方があってこそだと改めて

感じている。又、この間、国内だけでなく、海外のコレク

ターも応援していただけるようになったのは、本当に幸せ

な事です。

彼、釜匠も当然努力をしております。

このフェーズが上がる月日、確実に作品の質・内容も

向上している事は間違いありません。

思い返せば最初の百貨店での個展は、、、、

ヒヤヒヤものでした。。。。。。

売れる、売れない、評価していただける、いただけない

などという事以前に、、、、、、、

作品が、、、間に合うのか・・・・・・

旧作を混ぜて、壁が埋まるのか???

そんな状態だったのを覚えています。。

それから考えると

今の彼は格段に成長したと思います。

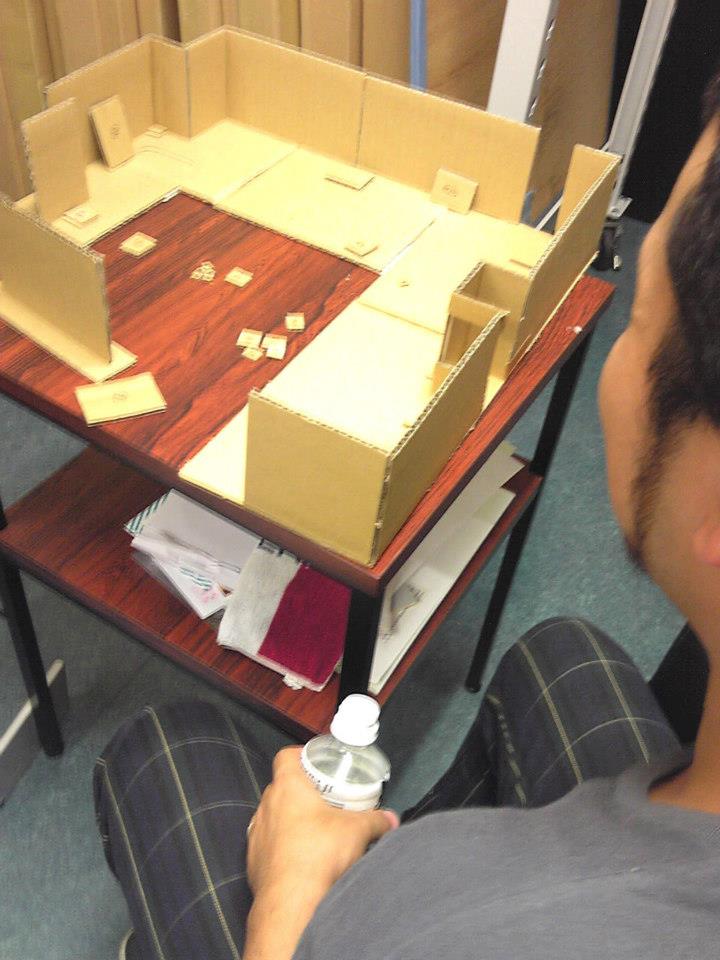

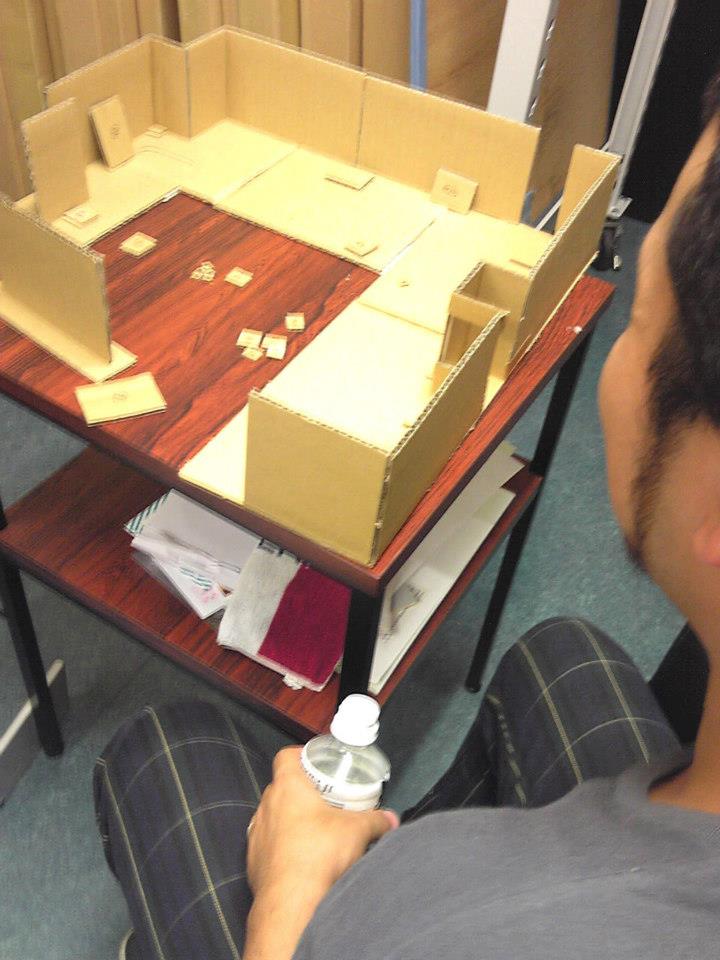

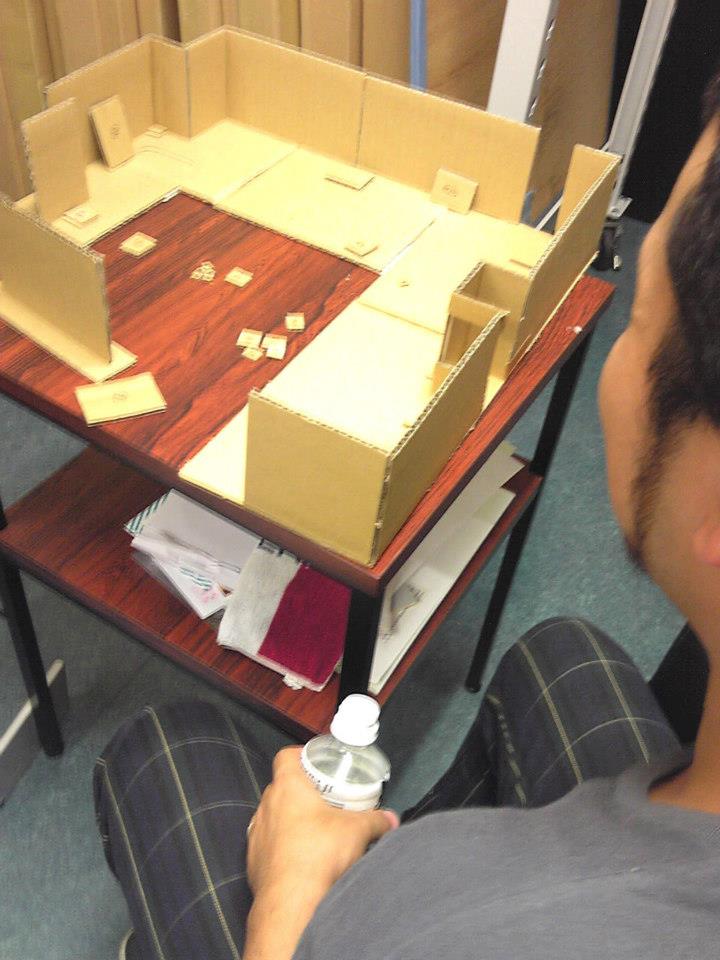

一昨日は

個展会場である大丸東京店の画廊を模した

ミニチュアで作品のプレースメントを検討

しました。

壁面積と作品サイズ・点数の過不足

展示においての流れ(ストーリー・プロット)

そして、私の販売促進のシミレーション。

当然サイズ内容によって結果の組成は変わります。

出来る限り精一杯、今の自分を出し切ってもらいたい

媚びることなく、阿ることなく。

しかしそれだけでは完全でない事も彼はこの数年で

分かっています。

これまで再々彼には少しキツイ調子で言ってきまし

た。この世界には必ず勝ち負けがある。なにを持って

勝ちか何をもって負けか?それは自分の判断ではない。

他人が自らの”次”に対しての興味が失せた瞬間、

もしくは失せさせた瞬間、負けになる。

正直、今回に限らないのだが、取り分け今回は

非常に大事な戦いだと私は感じている。

そして彼も同じ緊張感でいることを

一昨日時間をかけて話した中で感じたのでした。

その意気込みが、、、

今回のメイン作品に現れています!!!!

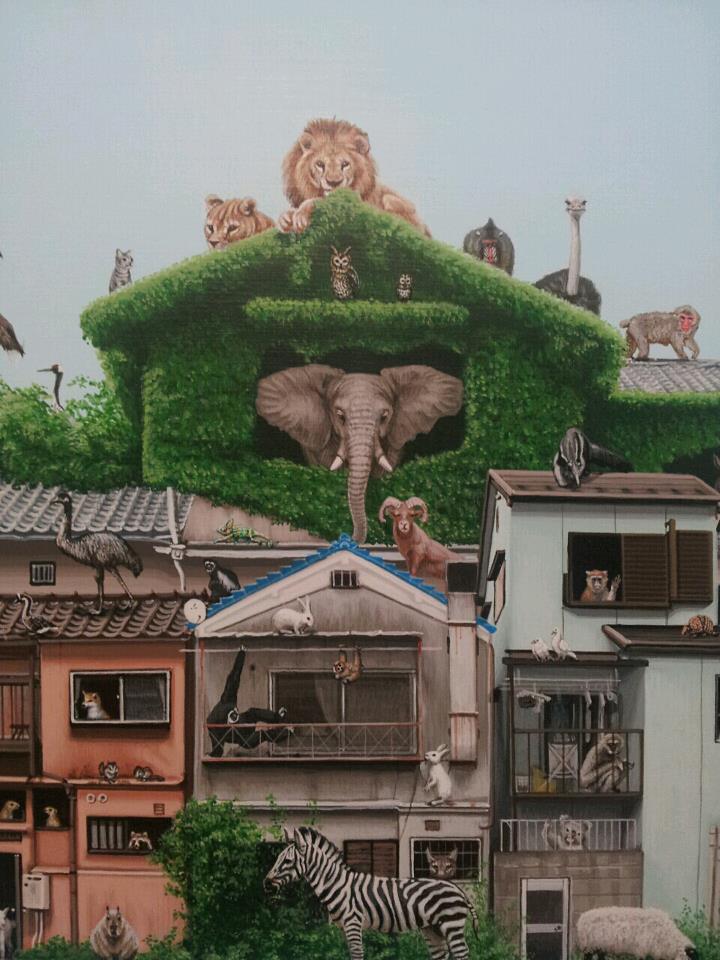

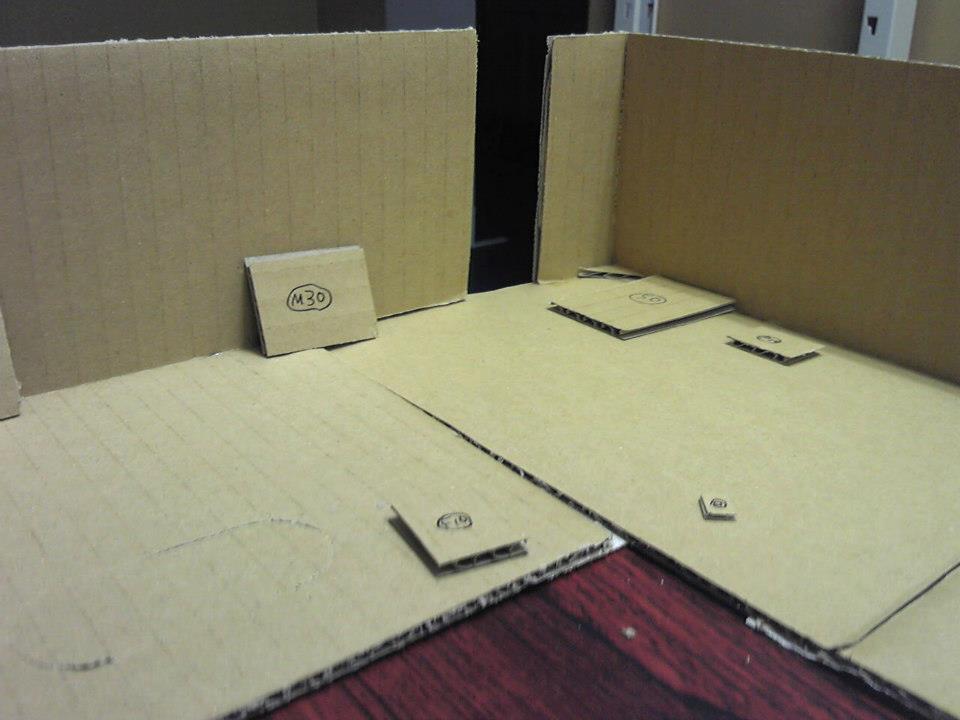

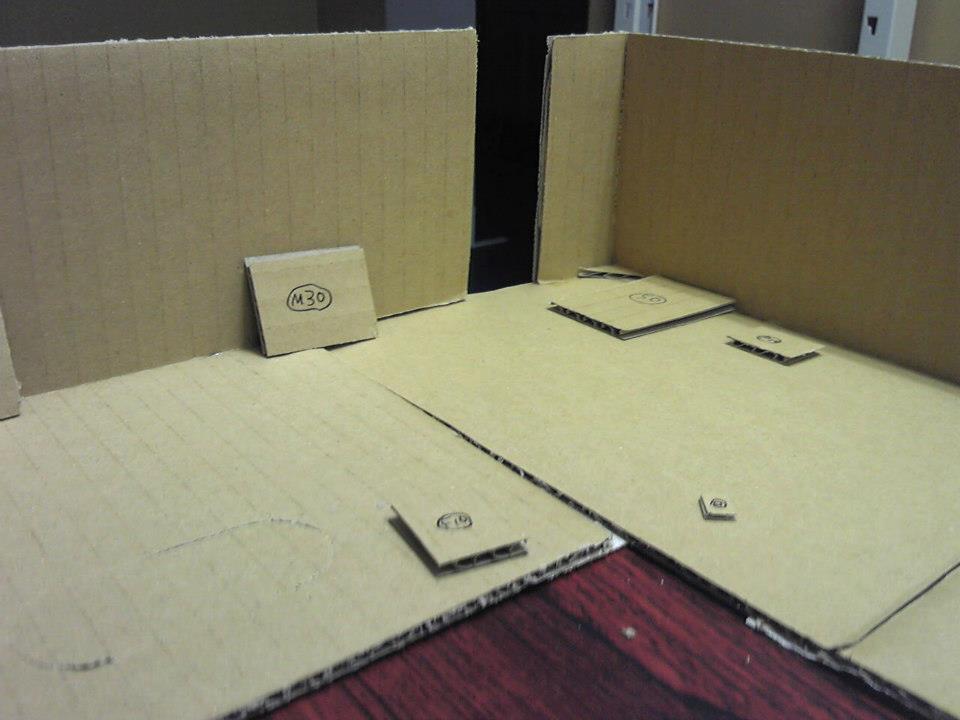

誠に申し訳ないのですが、、

残念ながら、、、

この画像は作品そのものではありません。

作品の一部分のトリミングです。

しかし良くご覧ください、

これまでの彼の作品以上の細密さであることは

ご理解いただけると思います。

そして付け加えて説明させていただくと

この画像部分は

作品全体の10%にも満たないのです。

彼は、前回の名古屋でもかなりの前進を

果たしました。当然名古屋の場合は時間

もありました。しかし今回は僅かな日数

の中で馬力ある前進、推進力を示していま

す!

2008年から彼の作品制作の経過を見ている

私ですらその変化に驚きを隠せない、今回

の仕事です。

この作品の完成と個展での彼の新作を是非

ご期待下さい!

会期は平成24年10月24日(水)~10月30日(火)

大丸東京店10階美術画廊です。

私も釜くんも全日在廊する予定です。

是非皆様お誘い合わせの上お越しください!

心よりお待ち申し上げております。

又、今回大変ありがたい配慮をいただいたのは、

大丸東京店様が10月5日(金)増床グランド

オープンをされます。

大丸東京店HP

↓ ↓ ↓

http://www.daimaru.co.jp/tokyo/index.html

当然、店を上げての一大イベント、その約2週後

の盛り上がりの中で個展を開催させていただく

そのご期待にも答えなくてはいけません!

後2ヶ月

私の仕事からの進捗風景に関してはこのブログにて

釜くんの制作状況を中心とした進捗は彼のブログにて

報告させていただきますので宜しくお願いいたします!

日々の細かい動きに関しては

ぜひFacebookをご覧ください。

彼も私も名前検索でヒットします。

長々と報告いたしましたが、

とにかく頑張りたいと思います!

今後の予定

August 7,2012

現在BAMIgalleryでは

松本央 solo exhibition

Beast Attacks!! 2 ―over drive―を開催いたして

おります。会期はお盆休みを挟み当月末31日までですので

ご興味を持っていただき、まだご覧いただけていない方が

おられましたら早めにお越しいただきますようお願い

申し上げます。

又今回ロングランの展開で企画いたしておりますが、

会期初めから数点ずつですが新作も加わりました。

会期終了までまだ時間はありますので、一度ご覧

いただいた方でも再度お越しいただければ幸いです。

松本央の新しい挑戦の風景+素描作品というこれまでの

作画から新しい展開となっておりますので、是非ご高覧

いただきますよう心よりお願い申し上げます。

尚この新しい作品に関しては、会期終了後内容の肉付け

及び点数を増して別の場所にて展開する予定です。

詳細が決まり次第当ホームページ及び作家・私のブログ

にてご報告させていただきたいと考えておりますので、

ご期待ください!

さて、今後のBAMI galleryの予定とCOMBINEの展開ですが

BAMI galleryの次回企画は

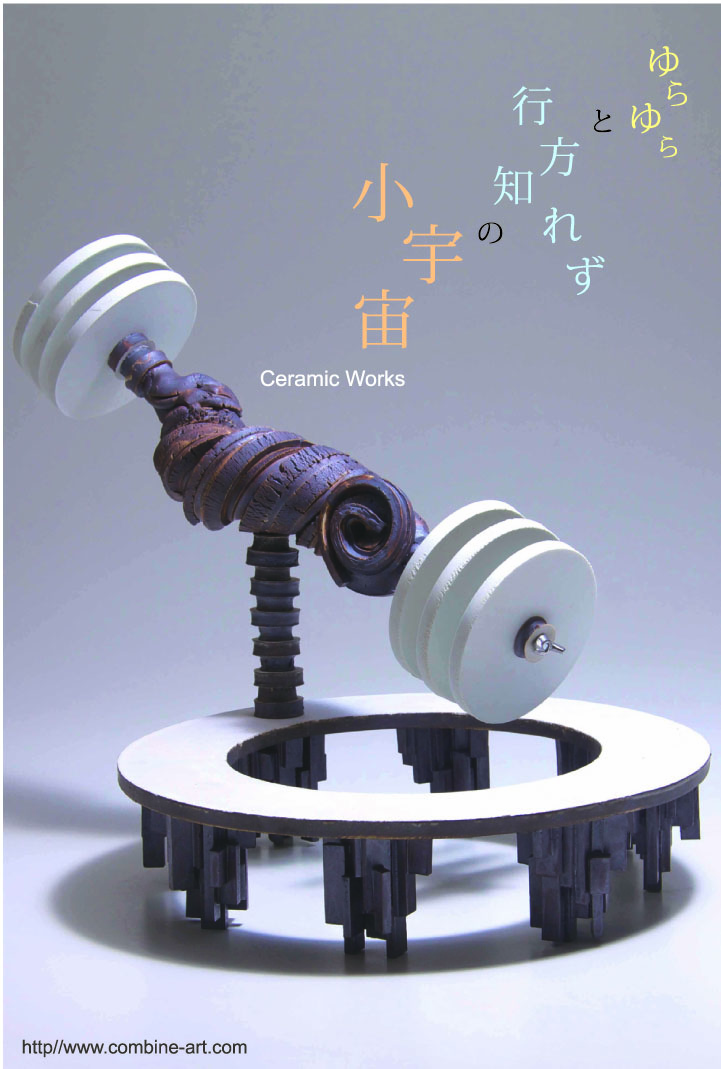

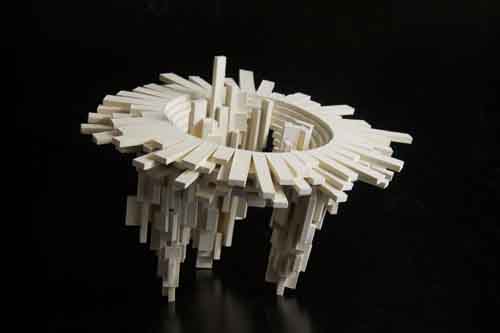

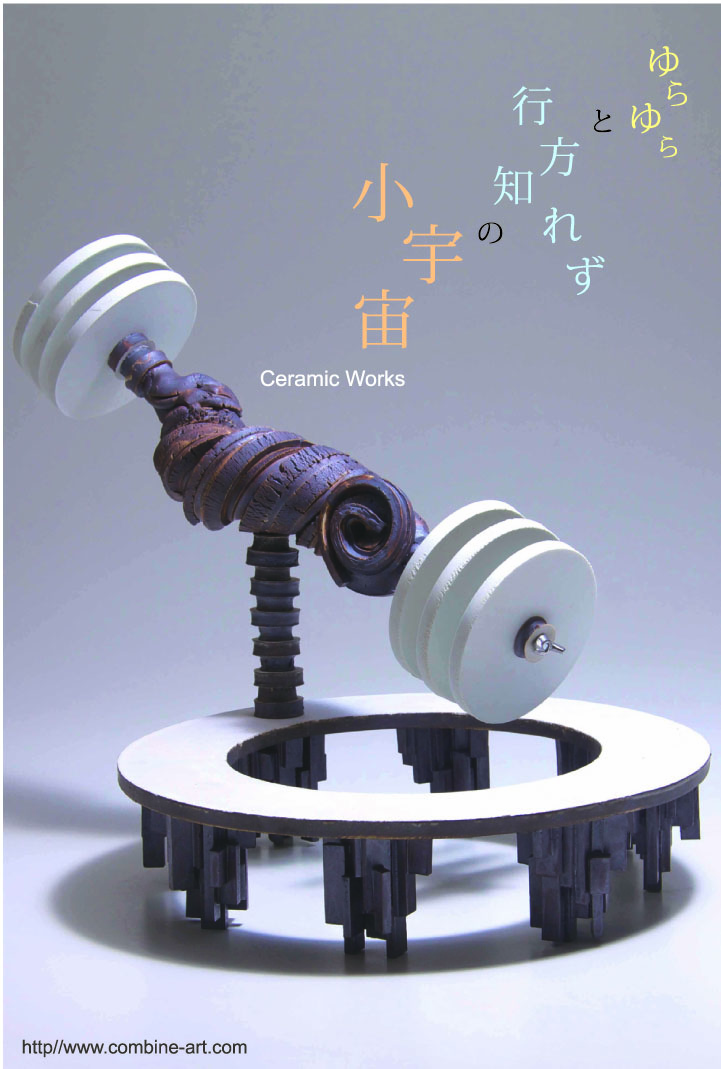

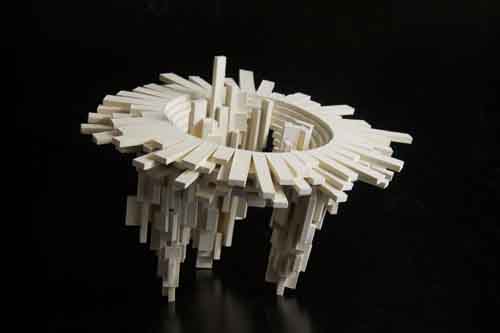

遠藤良太郎 Ceramic Works

ゆらゆらと行方知れずの小宇宙

2012.09.07 (fri) - 2012.09.28 (fri)

gallery close 9/8・9・15・16・17・22・23

open 12:00~18:00

開催を予定しております。

現在京都精華大学4回生の遠藤良太郎

経歴を見ると・・・

1987 新潟県燕市に生まれる

2006 高校卒業後、憧れていた自由を求めて日本各地

をさ迷ったり地元でバイトしてまたさ迷ったりの日々

を送る

2009 京都精華大学 陶芸コース入学

となっております。

つまり彼は現在25歳の大学4年生です。

2006年から3年間、各地を放浪?というのか様々

な所で見聞を広める旅をしていたのですが、ある

美術館で見た陶芸作品に強く心を惹かれ、2009年

22歳の時、京都精華大学の門をくぐりました。

彼と出会ったのは約一年半前

忘れたころにフラッとギャラリーに来ては

新作と制作状況について話をしてくれていましたが、

数ヶ月前、久しぶりに来た彼が持っていた新作ファイルを

見せてもらった時に、それまでとは大きく違う何かを感じ

ました。

直感的に紹介したいという思いが吹き出ました。

即座に個展をしようと彼に持ちかけた次第です。

**********

今回の展覧会ステートメントを彼が書いてくれました!

幼い頃に持っていた自由な遊び心は自身の小宇宙を形成する。

好きなようにルールを作りそのルールの中で限りなく自由に遊ぶ。

しかしそれは時が経つにつれていつのまにか行方をくらました。

確かにあったはずなのに圧倒的スピードで押し寄せる膨大な

情報の波にもまれて小宇宙と離れ離れになってしまった。

だが決して消えたわけではない。あの頃のように五感を

研ぎ澄まし変化を望めばきっとまた出会えるだろう、

あの頃よりも素晴らしい小宇宙と。(遠藤良太郎)

**********

私なりの彼の作品に対してもった感想を

書き加えさせてもらいます。

遠藤良太郎の作品を初めて見たとき、なんと

不安定なという印象を持った。

しかしこの不安定という感情は一体どこから

生まれるのか?

遠藤良太郎の作品を見ると、我々が持つその

感情に挑戦するような造形感覚を嗅ぎ分ける

ことができる。

つまり陶とは土という素材から火を使い形を

生み出すが、一貫して壊れるという性格に常

に抗って生まれると言えなくもない。

故に普通世間一般における“陶”とは出来る

限り壊れないという安定をその造形に持ち込

もうとするが、遠藤良太郎の場合、その逆を

試みている。

“陶”という常に壊れ消失することを性格と

して持ち合わせている物体の本質とは、出来

上がるという瞬間と壊れるという瞬間、その

狭間に存在し、その狭間で成立する、そうい

った瞬間の“出来事”を作家が創出している

のではないか?と考えさせられる。

長い年月の中で培われた現在の作陶の技術と

はある意味挑戦を欠いた予定調和としての造

形かもしれない。

遠藤良太郎が挑む作陶とは完成と消失の狭間

に存在する“陶における出来事”そのものを

如実に現していると私は感じるのです。

是非ご期待ください!!!!

COMBINE 遠藤良太郎 Ceramic Works ゆらゆらと行方知れずの小宇宙

**************

さてCOMBINEとしては

高松天満屋にて新たな作家を紹介する予定です。

9月5日~10月2日まで

高松天満屋5階アートギャラリーにて

公庄直樹(ぐじょう・なおき) 木彫展を開催いたします。

作品等のお問い合わせは下記まで

〒760-8516 高松市常盤町1丁目3番地1

高松天満屋5階アートギャラリー

直通電話087-812-7549 担当 青野

現在京都芸大の非常勤講師である公庄くん

かれの作り出す作品はなんともいえない

可愛さと愛嬌に溢れています。

彼の作品に対してのステートメントですが

「動物たちが時折見せる何気ない仕草に魅せられて

肩肘を張らずにただ可愛がりながら木を彫っていく。

そうしてできた木の動物たちの、日常をテーマにし

た作品です。」

こうご期待ください!!!

少年の持つ冒険心

July 13,2012

少年の持つ冒険心

Avoir un sens de l'aventure comme des garcons,

1982年パリに衝撃が走った。

今から30年前

その当時私は16歳。

当然その衝撃は知らなかった。

今のように高速広範な情報通信がなかった時代

海の向こうの様々な出来事は、今で言うアナログ

メディアが取り上げた事を中心に受容していた。

逆に言えば、極端かもしれないが、、、それ以外

は情報入手することが出来ない時代でもあった。

しかし、、、このパリの衝撃はそう時間がかからず

に私の周りに情報及び現象として伝わってきた・・・

・・

間違いかも知れないが、確か当時出始めた写真週刊誌

のFOCUSという雑誌でその内容を把握したように記憶

する。

COMME des GARCONS

川久保玲。

乞食ルック、、ボロルック

1982年から1,2年後

これらのキーワードが完全に私の中にはインプットされ

1982年のパリの衝撃という事も知った・・・・と、、、

同時に街中は黒一色であった。

こう書くと理解したかのようであるが、実際には

真っ黒な服、しかもボロボロの状態の服でパリコレに

参加した日本人が注目を集めた、、、という現象面

のみでしかない。。。。。

当然、パリコレなるものの印象だけで言えば華美な

ファッションの祭典(ビジネスの場)であり、その場に

前述の通りボロボロのファッションとなれば、そのギャップ

だけでも注目を集めるだろう。またそういうアンチテ

ーゼをしかけた、悪い言い方をすれば気を衒らった仕

掛けとも取れなくは無い。

そういう意味ではパンク的な破壊活動としての

衝撃と正直捉えていたような気もする。。。。

しかし、、それから数年後も川久保は一線に存在し

評価は1982年のデビュー以上になり、世界中からその

存在をリスペクトする風景を見るにつけ、、、、、

衝撃的なデビューのみなら唯単純な泡沫的な存在で

雲散霧消と化すはずなのだが、なぜ?当然毎回のコ

レクションを着実にこなし、相応の評価を得ないと

こうはいかない。

強烈な競争下の中で予定調和的な安定はありえない。

つまり、デビューからある程度一貫したコンセプトが

通低しているからこそ、継続的なコレクションの内容

理解や評価が生まれるはずであり、今に至るまでの筋

の通った哲学の存在こそがCOMME des GARCONSをブラン

ドと化していると判断できる。

そうすると、あの衝撃的なデビューとは一体何が

パリコレを混乱させたのか?と考える。

実はこの部分が藝術においても非常に重要な箇所である

と私は感じている。

約10年近く前NHKが川久保の特集をテレビで放映したが、

その中には彼女の哲学及び海外での衝撃についての答え

が凝縮していた。率直に見終わった時感じた事は、藝術

のマーケットでも同じ、とりわけ東洋の日本人がある意味

メインストリームに出て行くために必要な要件と同じじゃ

ないか?と感じたのでした。

まぁ、出て行くか否かは別にして、我々と彼ら(西洋)と

の間に厳然と横たわっている深い溝そのものを感じたと

言うほうが的確かもしれない。そういう意味で川久保は

日本人の中では稀に見る存在、つまりファッションという

世界を媒体に、ある部分の溝を埋めた人物ではないか?と

私は感じている。

まずもって俯瞰してみると、ファッション=パリコレなる

ものは厳然とフランスを中心としたヨーロッパが中心の世界

であり、その中で展開されるモードとは彼らが積み上げた歴史

の中に立脚している。という事は当たり前であるが、東洋人の

発想などは猿真似以外の何物でもなく、彼らが評価する必要も

なければ、無視の状態でしかるべきであろう。しかしファッシ

ョンというマーケットを考えると、東洋人であったとして、

評価されないからと回避するもしくは無視するという事が出来

るのであろうか?

東洋の国内においてもヨーロッパから様々なブランドが進出し

ある意味、服飾におけるブランドはそういったヨーロッパの

ものを頂点にヒエラルキーを構築しいてく。その時自国の服

という存在は如何なるものとなるのであろうか?デザイナー

などという存在は、、、似非なるものにしかないらない。

厳然としたヨーロッパ中心のモードであるわけだが、そこに

は挑戦せざる負えない必然があることは理解できる。

国内で完結できている部分で良いではないか?という意見も

当然存在するであろうが、しかしそれは人間の心情=業から

言っても実に不自然な消極的な感覚でしかなく、ある意味

あり得ないと私は考える。

この状況は藝術における現在?というよりも約10年前から

始まった状況に似てはいないだろうか?国内完結型の市場

によって成立?ある意味相当数の芸術家が存立し得た時分

から、今や海外と同期していない価値に対して、またひい

ては権威に対して疑問をもって眺めている風景と相似して

いると私は判断する。

つまりクローズドマーケットが開放された途端、日本の中

の価値基準を見失う。例えばAという作家が相当な金額で

国内で取引されていたとした場合、海外でも同様の取引、

即ち同期していると思いたいが、現実としてそれはあり得

ないものを今は目の当たりにできる。これには色々な状況

があることは承知であるが、現象面のみで言えばそういう

事になる。逆に海外での評価とその背景から生まれる価格

とは、ある意味国内でも同様であり、その他の海外

でも同様。つまり同期している。ここから普通に判断でき

るのは国内の欺瞞という事しかない。そういった状況で、

国内完結できていれば良いではないか?と果たして言える

のだろうか???

話を戻すが

そういう状況でパリに出て行くという行動指針は誰にもあ

るし、分かりやすい部分でもある。しかし出て行く事が目

的ではないそれはあくまでも手段であり、目的とは、やは

り先述の通り海外同期ということが最大の目標となる。

しかし、それは言うわ安しであるが、、、猿真似という潜

在的な観念しかもたれていない状況で果たして成し得る事

ができるのか?

無理という即断の方が遥かに現実的ではないだろうか?

結果的に川久保はここを突破したわけである。

それが1982年の衝撃なのだが

ではなぜ突破できたのか?

それは先述した泡沫的な衝撃、気を衒った攻撃での一瞬の

出来事ではなく、今もって世界と同期している成功である。

それは東洋人、日本人が西洋を中心としたモードの世界で

確固たる橋頭堡を築いた訳であり、猿真似の究極としてで

はない。又西洋に対しての媚の粋を集めた訳でもない。

彼らの中で完全無比な存在として立脚した瞬間である。

逆説的に言えば

端から完全無比な存在としてでないと無理という事かもし

れない。それはなにか?当たり前であるが彼らは東洋人で

もなければ日本人でもない。つまりそれが先ず一番のウィ

ークポイントであるが、一番のオリジナリティーでもあり、

単純に強みとなる。

では日本人であるという強みはなにか?

例えば川久保を今は例にしているが、服飾における日本人

の強みとは,,,

なにか?

そこが先ず一番大事な箇所になる。

しかしもう一つ大事な部分は彼らと無関係な部分で強みを

発揮しても意味が無い。つまりここが一番陥りやすい箇所

だが、それは彼らからすれば単純なオリエンタリズムでし

かなく、そんなものはどの国にも歴史的に存在する。平易

に言えば着物はある意味彼らの世界では完全無比であるが、

彼らのモードの遡上に上る事はない。こういう間違いを犯

す輩が実はこの国にもっとも多いように私は思う。

強みとは彼らの世界観の中に入り込める要件を満たしてこ

そになる。そうなると先に述べた着物ではまったく駄目で

あることは当然至極である。

根本的に集約すると”服”なのである。

これは形を変えようが、よほどの裸族でないかぎり世界中

身に着けている。ここが起点である。用途としての服とそ

こから歴史を重ねて発達した服、この時間軸の差異、そし

てそれを形付けてきた文化的な差異という事を理解しない

と自らの強みという部分には到底たどり着けない。又、相

手の在り様を理解する事は当然だが、自らの歴史的・文化

的内容を把握できていなければ当然高次元の差異の発見は

ままならないであろう事は容易く想像がつく。ひいてはそ

こに厳然と存在するそれらに対しての美意識の違い、それ

を育む思想哲学の違いなどである。

しかし最後の答えは、、服、、、という同じ問題意識に帰

結する論理性が必ず必要となる。

川久保で言えば

西洋の服とは”着る”のである。

つまり身体に即応する布であり、その発展としての美がある。

体のライン、よりそれが美しいものとして発達してきた経緯

が読み取れる。

しかし我々の文化的背景にある服、所謂着物にそのような美

意識があるだろうか?

着物を着るとは言うが、本質的にはこれら着物と呼ばれる布

は”巻く”という事により服として完結させている。

決して西洋のように体に即応するという事ではなく、くるむ

わけであり、ある意味身体的な特徴はかなりの部分消しこま

れる。

このポイント一つとっても成り立ちが大いに違う事が伺える。

似て非なるものと呼べなくも無いが、逆に身体の上に装着す

るという本質は同様である。こういった部分の本質的差異と

同義部分の解剖がある。

では、なぜこうも違うのか?その美意識の違いはと読み解け

ばこと西洋的モード=女性というものの存在へのアプローチ

が違うことが分かる。身体的即応=身体を美しく見せるもの

こそ服飾である。

しかし日本の服飾的美意識は違うポイントを兼ね備えている。

着物は身体的特徴を消す代わりに、身体を取り巻く布に季節

や生き物や思い、そういっったものを背負わせている。もっ

と言えば、その服=着物を選択した、またその着物を着る意

味と言ったことまで服には感受性を働かせ、基本はその服の

中にいる人の考え方やセンス、生活などを引き出す性格を孕

ませている。

ある意味、内面の表出でもある。

身体的美観と内面的美観

この違いはかなり大きい。

あまりインタビューに答えない川久保がNHKの特集で自らの

考えをフランスのジャーナリストに語った部分があるのだが、

そこで彼女が常に言い続けている言葉を紹介していた。

「量感と空間」

これは網膜的な可視しうるマテリアルの問題でない事は

明白である。

これを西洋のモードの中でより極大化していくという事、

同じ服であるがまったく違う感受性の”服”が存在する。

同じ服という世界の中で彼女が次に示し具現化するための

要素として選び出したのが、黒、ボロ(穴あき)左右非対

称、無表情モデルという西洋のモードに対抗する部分であ

った。対抗とは即ち先ほど来からのくり返しであるが、厳

然と理解の中には存在するが、それを明の部分主体としな

い感性に対しての提示。あくまで同じ枠内に存在するが

最大公約化されていないものへの集約と焦点を合わした点。

黒という色は、西洋では色としては認識されていない。

またはっきり言えば好意的な色、特にモードにおいて過去

それを主体的に尊重された歴史は無い。夜会・葬儀などあ

る意味没個性的な場面に活用されるのみで、日常の色などで

は到底なかったわけである。

あえてそこにポイントを持ってきた意味がもう一つ私はあ

るように思うのである。

黒は日本でもある意味忌むべき部分がある。しかし方や、

墨染めに代表されるべく、僧侶の修行、先ほど述べた内面

の表出でもあり、また水墨に代表される日本の文化は、墨

を何色もの豊かな色、又常ならざるものを表現するにつけ

て欠かさざる色彩として豊かな感受性を育んできた。

ボロというものを醜い汚い不完全と見るのか、ある意味禅

僧の修行僧が身に着けているボロボロの墨染めを美しいと

感じるのか?その差は心の差までに由来すると私は考える。

彼らにその心の美しさがないと言っているわけではない。

そういう文化がないのである。そこが我々には大きな財宝

なわけである。

左右非対称も然りであり庭園の在り様を考えれば一目では

ないか?俯瞰してしか眺められないものを日本人は庭とし

ては定義していない必ず自然との一体を考慮した作庭感覚

があり、その空間享受を臨む。西洋のような庭の只中では

全貌が把握できないなどというものを決して臨みはしない。

無表情のモデルも然り、能に代表されるように、見えるも

のの奥に深層心理を読み解く、秘すれば・・極小のなかか

ら極大を生み出す。表情が無いほど無限の表情を表出でき、

また顔というアイコン以外から内面の持つ大きな世界が生

み出せる。

「量感と空間」とはまさしく満面の笑みに代表される視覚

的な充足及び調和ではなく、その中の曖昧な部分のシーム

レスな感覚の提示に繋がる。

これらを一体となした時、西洋の服と同一線上に存在する

のだが同時に彼らの信奉するものとはかけ離れた”ウィルス”

のようなものが彼らの中に定着する恐怖が生まれたと私は判

断する。

つまり彼らの内面=心の中にこれまで無かったものが生まれ、

それは無視できないもの、そして理解せざる負えないほどの

圧力を秘め迫ってくる。

同じ服なのだが、到底理解できない、認められない、しかし

厳然と存在し、その服の持つ意味=内容を考えると、単純に

疎外もできない。

ひいては自らの価値観という天秤にかけたとき、そのバラン

スは??

カール・ラガーフェルドは明確に川久保を評する

「彼女は我々のゲームを壊した!」

私の解釈では、いつでも日本人の失敗は

チェスをやっているところに優れたゲームとして将棋を提

示する。これが入り込むとは到底思えない。当たり前である。

そんな事がゲームを壊したと解釈しているのではない。それ

だったら先述の通り、無視されるだけ、縦しんば、、物好き

が好む程度であろう。

カール・ラガーフェルドが示しているのは、将棋をエッセン

スにした新しいチェスのルールを彼女が提示してきた。

その提示が、、、、これまでよりゲームをずっと面白いもの

にした!という方が正しいと私は思うのである。

この場合のチェスとは

美であると考える。

何が美しいのか?

という事がパリの衝撃だったのではないか?

そして川久保が仕掛けた西洋への戦いだったのいではないか?

と私は感じている。

我々は同じ人間として相対的に彼らとは違う、しかしその差異

からは絶対的な違いのポイントがある。

それは何か敢えて言わないが、文脈的に分かっていただきたい。

そしてそのポイントを求めるとき、まったく違う領域から提示

するのではなく、同じ領域からそれを明確に提示しなければな

らない。

これはかなり難しいことではあるが、主たる部分が相手にある

現実を考えた場合、如何にその中で立場を作り出すかを考えれ

ばそう可笑しな論理ではないと私は考える。

日本的という言葉が実にくだらないと常々思うのである。

そういうことを言う場合

日本的という定義がまずもってあやふやであり

何との比較対照においてそういう際立った部分を説明するのか?

まったくもって疑問なのである。

去る作家が文脈=コンテクストという部分から西洋と東洋の

ドッキングをフラット感覚からコンセプト化しているが、

まったくもって違うとは思わないが、私には枝葉のように

しか感じられない・・・・

それは川久保が最初に受けた誹謗中傷とその後の余人の追随

を許さない評価とはあまりにも違いすぎているのと、ビジネ

ス的な整合の上、解釈の上で成り立っているものとは本質的

に違うような気がしてならない。

つまり日本という全体を集約しきれていないと敢えて言えば

感じるのである。また、それを持って日本という全体解釈を

喧伝されるのも迷惑なような気がする。

最後に付け加えて言えば

川久保のNHKの特集の中で

アレキサンダー・マックィーンがインタビューに答えていた

のだが

「様々な姿の人達を理解することが知性なのです」

そういう意味では川久保も凄いが

それを理解して

改めて高次元で評価する

彼らはやはり凄いとも思う!

この世と芸術

July 6,2012

この世という定義は何から来るのか、、

私はこの世とはレイヤーな世界じゃないか?と考える。

つまりそのレイヤーの要素とは時間ではないか?と、、

所謂科学の究極はこの世界=宇宙の成り立ち、

その解剖=理論構造=検証であり、アインシュタイン

もその他も全て美しい理論と呼ばれる一つの定式を求

めている。

その定式=科学の先端である量子力学を初めとする科学

には時間という概念は存在しない。

時間の存在を明確に論証するものは何一つとして存在しない。

我々が送っていると感じる1秒1秒の存在は確認できない、

つまり現在の科学領域の外に存在する。

科学と芸術の差とは論証の必要性の有無にあるような気がする。

すなわち論証できないものは、思想、哲学、芸術という

分野に存在する。

私は実は日本人とは早くからこの時間という捉えどころの

ない概念化されたものに異様な感心と存在のありようを求

め続けてきた民族なのではないか?と考えている。

そういう意味で日本人の感受性とはかなり早い時期=民族的

な集合を成した時点より、鋭い芸術的感受性を培ったと考える。

日本の芸術の最重要なエッセンスとはこの時間概念を基底と

なすような気がするのである。

もし仮に我々の民族的芸術の文脈を明確に1点集約すると

するならば、私は時間概念の紡ぎだし方?のような気が

してならない。

実は私の運営するギャラリーの基本概念とは、上記内容

を具現化するアーティストをタレント(才能)として、

その昇華を試みている。

私はギャラリーの役割にはこの概念化が本来必要不可欠

なんだと常々考えている。

ただ単純に催事を繰り返すだけではない筈であり、

ギャラリストの役割はかなり重要なのではないのか?

とも感じている。

まぁ、、、そういう努力を明確にしてこなかった反省

もあり、これからもう少し深めたいと感じる今日この

頃である。。。。。

刺激的な予定 松本央 Beast Attacks!! 2=野獣攻撃

June 25,2012

先週の22日(金)にて

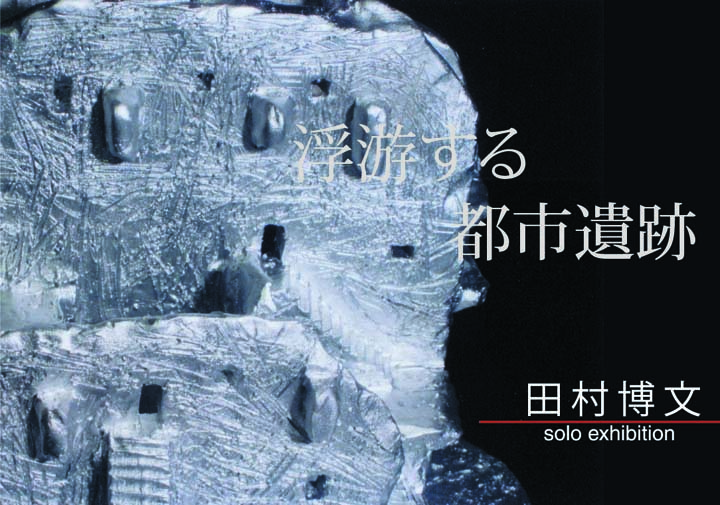

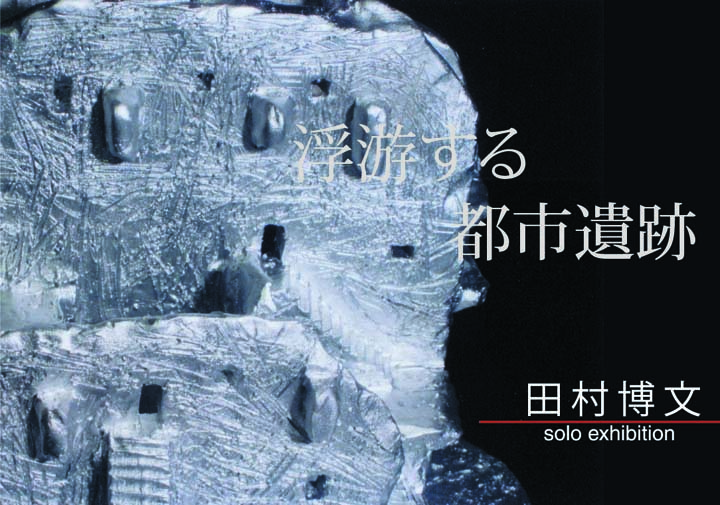

田村博文 solo exhibition

浮游する都市遺跡

2012.05.22 (tue) - 2012.06.22 (fri)

無事終了させていただきました。

昨年以上に沢山の方にお越しいただき誠にありがとう

ございました。

さて次の企画ですが

当ホームページにて既に告知はさせていただいておりますが

松本央 solo exhibition

Beast Attacks!! 2 over drive

2012.07.10 (tue) - 2012.08.31 (fri)

を昨年に引き続き、約2ヶ月の長期スケジュールにて

開催させていただきます。

gallery close 7/14・15・16・22・28・29

8/4・5・11・12・13・14・15・16・18

・19・25・26

尚、本会期は上記通り7月10日(火)より開催させて

いただきますが、先行して6月25日(月)本日より

プレ開催をさせていただいております!

この間のプレ開催と本会期の差は

プレ開催にても当然新作を展示いたしますが、基本的

には昨年のBeast attackから引き続く内容及び昨年開催

以降に松本央が描いたものを織り交ぜて紹介させていた

だいております。

本会期スタート以降は

松本央が新たに挑戦する作品を中心に、これまでの

Beast attackの世界、その深部をより鮮明にお伝えする

内容に変化させる予定となっております。

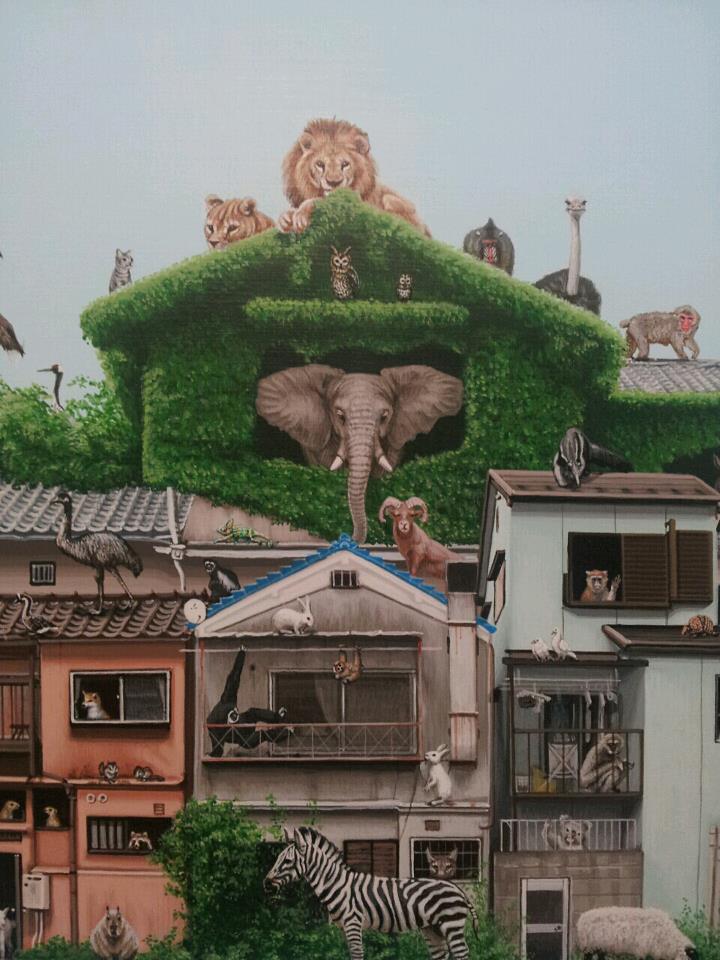

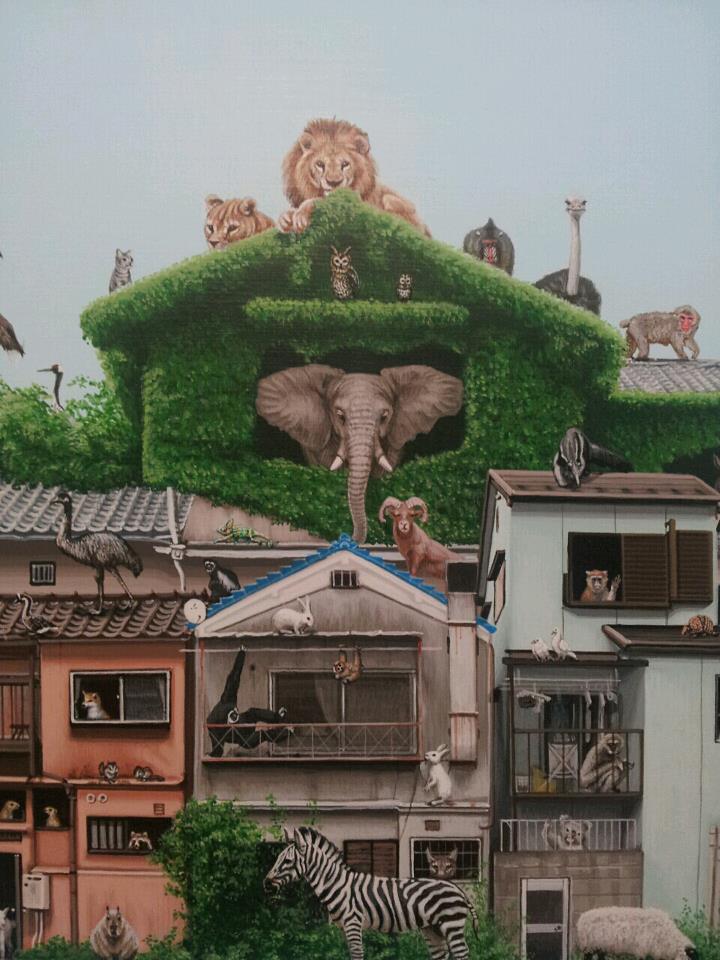

松本央の新たな挑戦とは?

これまで自画像というスタイルを持って表現してきた

彼の自画像以外の作品を発表いたします。

Beast attack、松本が思索する現代社会と現代人

の実相としての野獣・野獣化、、、その世界の中に棲息

するBeast=野獣たちをこれまで自らを通して描いてきた

彼が、今回そのBeast=野獣たちが息づく”魔窟”を

表現いたします!!

つまりBeast=野獣たちの棲息場所です!

展覧会ステートメント&コンセプトに関して

以下プレスリリースに纏めましたのでご覧ください。

COMBINE 松本央 solo exhibition Beast Attacks!! 2 over drive

***************

昨年の松本央 Beast attackをご覧いただいていない

皆様には再度昨年の作品資料をこちらでご覧ください。

改訂:松本央 solo exhibition 【Beast Attack !】

CALENDAR

| 1 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 | |