October 7,2014

八木くんと出逢ったのは今から4年前、彼が19歳の時だった。

きっかけは彼が母校の主催する学生オークションに出品して

いた事から縁が出来た。

ある人を介してBAMI galleryにやってきた彼、その時、何を

喋ったのかは細かく覚えていないが、私の率直な印象は・・・・

「なんと生意気な奴」

と言う事であった、、、、

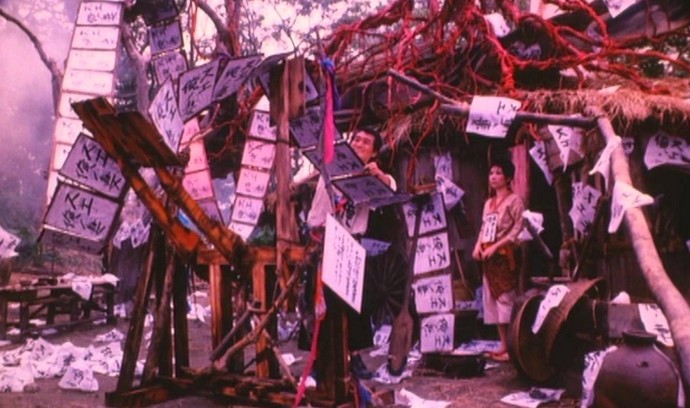

私が最初に見た彼の作品は

午前二時四十七分 遠巻く光

午前二時十一分 遠巻く光

作品を描くために写真を多用している事がすぐに分かった

のでその事からくる利点と問題箇所をかなり細かく指摘した

のだが、真っ向から反論してくる姿には他の若者にはない

自分の作品に対しての自信を感じはしたが、、、同時に、、

生意気な印象も強く持った。

ただ、、、彼が語る深夜二時の街の風景に対しての思い

、、この事だけは、その当時と今も全く変わっていない事

は鮮明に覚えている。

その後、なぜ彼が私の周りに居るのか実は記憶にない。。。

おそらくたまに覗きに来ては色々な話をしていた??

のだろう。。。。

当然記憶にないから何を喋ったのかすら覚えていない。。

暫くして、多分最初の出会いから一年後だったと思うが

彼が豊橋トリエンナーレ星野眞吾賞展 入選・審査員推奨

を貰いましたと報告しに来てくれたのを覚えている。

それまでもチョクチョク画像ではあるが彼の作品を見ては

いた。

確かに上手い、年齢からすれば抜きん出たものを感じていた。

しかし今ひとつ何か食指が動かないものも感じた。

彼の豊橋トリエンナーレ星野眞吾賞展の作品を見た瞬間も

以前指摘した違和感を完全に拭えたものではなかったが、、

何か以前とは違う強い主体性がほんの少しの引っかかりを

生んだ。

敢えて偉そうに言えば、、この子の画力があれば入選は

ある程度予想はできる。それ以上は当然コンペに合う合

わないはあるだろうが、、、

しかし普通に考えれば順当だろうなと感じていた。。。。

だから入選・審査員推奨というのは特段驚きもし

なかったが、、、

うん?ひょっとして、、

何かテーマを与えもう少し数を描かせたら?

何か出てくるかも?という独特の期待感、

その匂いを感じたのである。

そこで当時、私が若者の出口兼実験場として利用していた

高松天満屋のアートギャラリーにての特集を企画した。

今だから言えるが、この高松天満屋のアートギャラリーに

新しい作家、特に若い作家を入れるとき、スタッフであっ

た青野女史と現場で調べていた事があった。

それは二つの事象である。

一つは、最初の一点の売約までのスピード

もう一つは単価である。

実は、一週間以内に反応がある場合は芽がある。

それよりも早い場合はかなりのモノが期待できる。

大抵、百貨店は一週間単位で催事が進行するが、

この場合の一週間は別の意味がある。ごく限られた

お客様への告知以外はせず、ほぼプロパー(店頭)にて

お買い周りのお客様にぶつける。

つまりLIVEだ!

その期間は大体3週間。長年やっていて掴んだサイクル

である。

そういう意味では乱暴であるが

その人間の持つ”星”も見る。

作品がどういうストーリーを産み出すか?

つまり出会いである。

高松天満屋という場所はそういうレスポンスが効いた

場所であった。当然、それは継続して若い作家を紹介する

ことにより生まれた環境であり、それをスタッフの青野女史

が丁寧にフォローし続けていたからでもある。

結論から言えば、八木君はどちらも合格であった、、、

と言うよりもこちらの予想を遥かに超えた。

青野女史から毎日届く接客報告を聞いていても、彼の作品

には独特の吸引力があることが分かった。

確かに合格である。。。が、、、まだ少し気になる部分も

あったが、、、、

その後ある作品を目にした時、、

ハッ!とさせられた・・・・

この子はひょっとして、、、

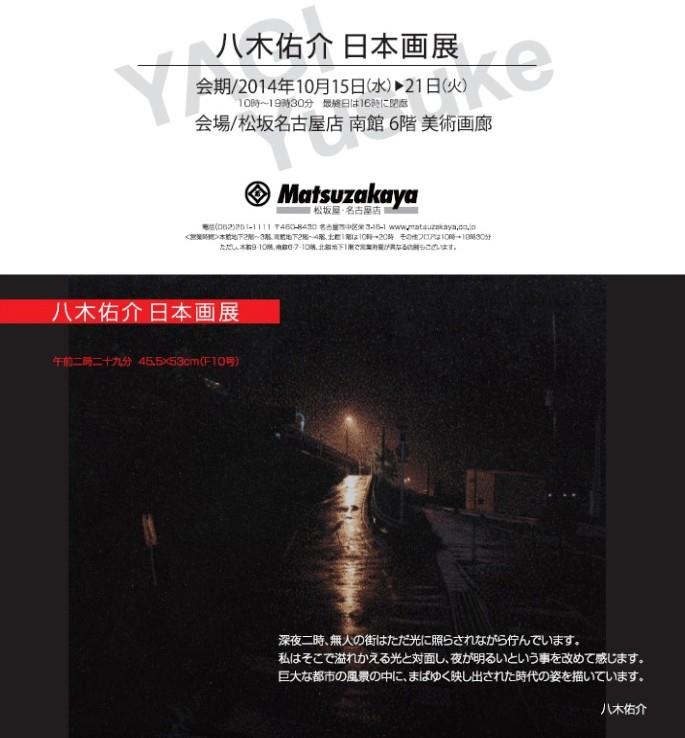

午前二時四十六分

この自動販売機の作品を見たのが、、実は今の私の行動の

きっかけとなる。

この子は並じゃない・・・

これは画力、描写力という技術面からの関心事ではない・・

中に秘めているものと、、ある種偏向的な鋭い視点だ。。。

彼が”夜が明るすぎる”と集約して語る、、つまり必要の

無い電力を湯水のごとく使い続ける現代の深夜二時・・・

こう象徴的に語ったのを初めて聞いたのは

3.11より以前であり、、

彼がそのことに囚われたのはもっと以前である

。。。。

これまでにないモノが生まれる??

**********

その後一年は何もしなかった。彼も大学学部卒業と言う事

もあり、卒業制作の大作をかなりの時間をかけて描いていた

事もあった。

この卒業制作、約5Mの大作だが、めでたく

京都造形芸術大学卒業制作展 学長賞

佐川美術館栗和田榮一賞受賞

そして佐藤国際文化育英財団 第22期奨学生の選抜された、、

2013年、、、

再度企画を練った。

一年で2回同じ百貨店で個展を敢行しよう!

春先に前回同様の実験場である高松天満屋アートギャラリー

にて

そしてその年の最年末に画廊にて!

当然この二つのハードルは制作点数と発表単価の上昇

を課題とした。

これは正直私の仕事としての思惑であり、つまり今後を

見据えてであった。

結果は、そのどちらもこちらの予想を上回る結果を残す。

そしてこれまでの購買客層とは全く違うお客様を吸引した

その状況はこちらを驚かせた。。。。

それから10ヶ月後の現在

満を持して向かえる

新たな試練として頂いた松坂屋名古屋店での挑戦!

恐ろしいスピードで猛進する彼と彼の作品

是非見ていただきたいと切に願います。。。

■八木佑介 日本画展

・2014/10/15(水)-21(火)

・10:00-19:30(最終日は16時)

・松坂屋名古屋店 南館 6階 第3画廊

〒460-8430

名古屋市中区栄三丁目16番1号

電話:052-251-1111

電車でお越しの場合

地下鉄名城線矢場町駅 地下通路直結(5・6番出口) /

地下鉄栄駅 16番出口より南へ徒歩5分

お車でお越しの場合

名古屋高速 白川出口、東新町出口、東別院から

お越しいただくと便利です。

きっかけは彼が母校の主催する学生オークションに出品して

いた事から縁が出来た。

ある人を介してBAMI galleryにやってきた彼、その時、何を

喋ったのかは細かく覚えていないが、私の率直な印象は・・・・

「なんと生意気な奴」

と言う事であった、、、、

私が最初に見た彼の作品は

午前二時四十七分 遠巻く光

午前二時十一分 遠巻く光

作品を描くために写真を多用している事がすぐに分かった

のでその事からくる利点と問題箇所をかなり細かく指摘した

のだが、真っ向から反論してくる姿には他の若者にはない

自分の作品に対しての自信を感じはしたが、、、同時に、、

生意気な印象も強く持った。

ただ、、、彼が語る深夜二時の街の風景に対しての思い

、、この事だけは、その当時と今も全く変わっていない事

は鮮明に覚えている。

その後、なぜ彼が私の周りに居るのか実は記憶にない。。。

おそらくたまに覗きに来ては色々な話をしていた??

のだろう。。。。

当然記憶にないから何を喋ったのかすら覚えていない。。

暫くして、多分最初の出会いから一年後だったと思うが

彼が豊橋トリエンナーレ星野眞吾賞展 入選・審査員推奨

を貰いましたと報告しに来てくれたのを覚えている。

それまでもチョクチョク画像ではあるが彼の作品を見ては

いた。

確かに上手い、年齢からすれば抜きん出たものを感じていた。

しかし今ひとつ何か食指が動かないものも感じた。

彼の豊橋トリエンナーレ星野眞吾賞展の作品を見た瞬間も

以前指摘した違和感を完全に拭えたものではなかったが、、

何か以前とは違う強い主体性がほんの少しの引っかかりを

生んだ。

敢えて偉そうに言えば、、この子の画力があれば入選は

ある程度予想はできる。それ以上は当然コンペに合う合

わないはあるだろうが、、、

しかし普通に考えれば順当だろうなと感じていた。。。。

だから入選・審査員推奨というのは特段驚きもし

なかったが、、、

うん?ひょっとして、、

何かテーマを与えもう少し数を描かせたら?

何か出てくるかも?という独特の期待感、

その匂いを感じたのである。

そこで当時、私が若者の出口兼実験場として利用していた

高松天満屋のアートギャラリーにての特集を企画した。

今だから言えるが、この高松天満屋のアートギャラリーに

新しい作家、特に若い作家を入れるとき、スタッフであっ

た青野女史と現場で調べていた事があった。

それは二つの事象である。

一つは、最初の一点の売約までのスピード

もう一つは単価である。

実は、一週間以内に反応がある場合は芽がある。

それよりも早い場合はかなりのモノが期待できる。

大抵、百貨店は一週間単位で催事が進行するが、

この場合の一週間は別の意味がある。ごく限られた

お客様への告知以外はせず、ほぼプロパー(店頭)にて

お買い周りのお客様にぶつける。

つまりLIVEだ!

その期間は大体3週間。長年やっていて掴んだサイクル

である。

そういう意味では乱暴であるが

その人間の持つ”星”も見る。

作品がどういうストーリーを産み出すか?

つまり出会いである。

高松天満屋という場所はそういうレスポンスが効いた

場所であった。当然、それは継続して若い作家を紹介する

ことにより生まれた環境であり、それをスタッフの青野女史

が丁寧にフォローし続けていたからでもある。

結論から言えば、八木君はどちらも合格であった、、、

と言うよりもこちらの予想を遥かに超えた。

青野女史から毎日届く接客報告を聞いていても、彼の作品

には独特の吸引力があることが分かった。

確かに合格である。。。が、、、まだ少し気になる部分も

あったが、、、、

その後ある作品を目にした時、、

ハッ!とさせられた・・・・

この子はひょっとして、、、

午前二時四十六分

この自動販売機の作品を見たのが、、実は今の私の行動の

きっかけとなる。

この子は並じゃない・・・

これは画力、描写力という技術面からの関心事ではない・・

中に秘めているものと、、ある種偏向的な鋭い視点だ。。。

彼が”夜が明るすぎる”と集約して語る、、つまり必要の

無い電力を湯水のごとく使い続ける現代の深夜二時・・・

こう象徴的に語ったのを初めて聞いたのは

3.11より以前であり、、

彼がそのことに囚われたのはもっと以前である

。。。。

これまでにないモノが生まれる??

**********

その後一年は何もしなかった。彼も大学学部卒業と言う事

もあり、卒業制作の大作をかなりの時間をかけて描いていた

事もあった。

この卒業制作、約5Mの大作だが、めでたく

京都造形芸術大学卒業制作展 学長賞

佐川美術館栗和田榮一賞受賞

そして佐藤国際文化育英財団 第22期奨学生の選抜された、、

2013年、、、

再度企画を練った。

一年で2回同じ百貨店で個展を敢行しよう!

春先に前回同様の実験場である高松天満屋アートギャラリー

にて

そしてその年の最年末に画廊にて!

当然この二つのハードルは制作点数と発表単価の上昇

を課題とした。

これは正直私の仕事としての思惑であり、つまり今後を

見据えてであった。

結果は、そのどちらもこちらの予想を上回る結果を残す。

そしてこれまでの購買客層とは全く違うお客様を吸引した

その状況はこちらを驚かせた。。。。

それから10ヶ月後の現在

満を持して向かえる

新たな試練として頂いた松坂屋名古屋店での挑戦!

恐ろしいスピードで猛進する彼と彼の作品

是非見ていただきたいと切に願います。。。

■八木佑介 日本画展

・2014/10/15(水)-21(火)

・10:00-19:30(最終日は16時)

・松坂屋名古屋店 南館 6階 第3画廊

〒460-8430

名古屋市中区栄三丁目16番1号

電話:052-251-1111

電車でお越しの場合

地下鉄名城線矢場町駅 地下通路直結(5・6番出口) /

地下鉄栄駅 16番出口より南へ徒歩5分

お車でお越しの場合

名古屋高速 白川出口、東新町出口、東別院から

お越しいただくと便利です。